еӨ®и§ҶзҪ‘ж¶ҲжҒҜпјҡиҝ‘дёӨе№ҙпјҢйҡҸзқҖдә§дёҡж·ұе…ҘеҸ‘еұ•пјҢдёҖжү№ж–°е…ҙеҪұи§Ҷеҹәең°дёҚж–ӯж¶ҢзҺ°пјҢеҗ„ең°зҡ„еҲ©еҘҪж”ҝзӯ–дёҚж–ӯеҮәеҸ°пјҢеҪұи§Ҷдә§дёҡеҸ‘еұ•зҡ„ж–°ж јеұҖжӯЈеңЁжһ„е»әгҖӮ

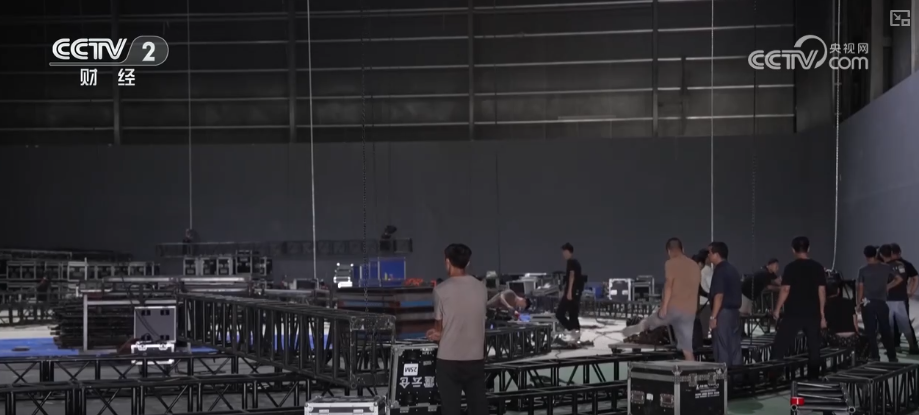

2025е№ҙжҡ‘жңҹпјҢз”өеҪұгҖҠжҚ•йЈҺиҝҪеҪұгҖӢи®©и§Ӯ众们зҡ„и§ҶзәҝиҒҡз„ҰеҲ°дәҶжӢҚж‘„ең°д№ӢдёҖвҖ”вҖ”е№ҝе·һз•ӘзҰәгҖӮиҝҷдёӘеҚ ең°йқўз§Ҝ26дёҮе№іж–№зұізҡ„еҪұи§Ҷеҹәең°йҮҢпјҢиҖҒеҺӮжҲҝдёҺзҺ°д»ЈиүәжңҜзӣёз»“еҗҲпјҢдә§з”ҹзӢ¬зү№зҡ„ж—¶з©әдәӨй”ҷж„ҹпјҢжҲҗдёәеҪұзүҮдёӯжһҒе…·и§Ҷи§үеҶІеҮ»еҠӣзҡ„еңәжҷҜгҖӮ

жҹҗеҲ¶зүҮеҹәең°жҖ»з»ҸзҗҶжўҒе…үд»Ӣз»ҚпјҢе®ғзҡ„еҺҹеқҖжҳҜиө·жәҗдәҺдёӯеӣҪ1952е№ҙе»әжҲҗзҡ„第дёҖ家иҮӘеҠЁеҢ–з”ҹдә§зәҝзі–еҺӮпјҢ2020е№ҙ他们е…Ҙй©»пјҢжҠҠе®ғж”№йҖ дёәдёҖдёӘеҲ¶зүҮеҹәең°гҖӮиҝҷеҮ е№ҙд»ҘжқҘпјҢ他们жүҝжҺҘзҡ„еҪұи§Ҷеү§еӨ§жҰӮе°Ҷиҝ‘300йғЁпјҢд»…д»…жҳҜ2025е№ҙе°ұжңү20еӨҡйғЁеү§еңЁиҝҷйҮҢжқҘжӢҚж‘„гҖӮ

и°ӯжҹҸзҘҘжүҖеңЁзҡ„еҪұи§ҶдјҒдёҡжҖ»йғЁеңЁйҰҷжёҜпјҢдҪҚдәҺе№ҝе·һзҡ„еҲҶе…¬еҸёдё»иҰҒеё®еҠ©йҰҷжёҜеү§з»„еҜ№жҺҘеҶ…ең°жӢҚж‘„иө„жәҗгҖӮиҝ‘дёӨе№ҙпјҢеҢ…жӢ¬гҖҠжҚ•йЈҺиҝҪеҪұгҖӢеңЁеҶ…пјҢ他们жҺҘеҫ…дәҶи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„йҰҷжёҜеҪұи§ҶеӣўйҳҹпјҢзңјдёӢ他们жӯЈеҝҷзқҖдёәдёӢдёҖйғЁжҲҸйҖүжҷҜгҖӮ

жҹҗеҪұи§Ҷж–ҮеҢ–жңүйҷҗе…¬еҸёиҙҹиҙЈдәәи°ўи”ҡд»Ӣз»ҚпјҢ科幻зҡ„дёҖдәӣйўҳжқҗеҫҲеӨҡжҷҜйғҪжҳҜеңЁиҝҷиҫ№йҖүзҡ„пјҢиҝҷйҮҢзү№еҲ«йЈҺж јеҢ–пјҢиҝҷз§Қе·ҘдёҡйЈҺпјҢе®ғиҝҳжңүиөӣеҚҡжңӢе…Ӣзҡ„дёҖдәӣдёңиҘҝеңЁгҖӮ

дјҒдёҡиҙҹиҙЈдәәи°ӯжҹҸзҘҘд»Ӣз»ҚпјҢйҰҷжёҜзҡ„еӣўйҳҹиҝҮжқҘжӢҚжҲҸзҡ„зӣёеҜ№жқҘиҜҙи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡпјҢиҝҷдёӘеҹәең°еңЁе№ҝе·һеҚ—з«ҷйҷ„иҝ‘пјҢдёҖдёӘе°Ҹж—¶е°ұзӣҙиҫҫйҰҷжёҜд№қйҫҷпјҢзҺ°еңЁеҫҲеӨҡйҰҷжёҜд»ҘеүҚзҡ„иҖҒзүҢжј”е‘ҳгҖҒиүәдәәйғҪеҲҶж•ЈдҪҸеңЁдёӯеұұгҖҒдҪӣеұұпјҢж•ҙдёӘиһҚеҗҲеәҰжҳҜеҫҲй«ҳгҖӮ

дёҡеҶ…дәәеЈ«иЎЁзӨәпјҢе№ҝдёңзҡ„ж°”еҖҷе°Өе…¶йҖӮеҗҲеҶ¬еӯЈжӢҚж‘„пјҢеҸ еҠ дәӨйҖҡдҫҝеҲ©гҖҒж”ҝзӯ–ж”ҜжҢҒзӯүеӨҡйҮҚеҲ©еҘҪпјҢжӯЈеңЁеҗёеј•и¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡеҪұи§Ҷеү§з»„еүҚжқҘеҸ–жҷҜжӢҚж‘„гҖӮ

2025е№ҙ5жңҲпјҢвҖңе№ҝдёңеҪұи§Ҷж”ҝзӯ–15жқЎвҖқжӯЈејҸеҸ‘еёғпјҢд»ҺеҪұи§ҶеҲӣдҪңгҖҒжӢҚж‘„гҖҒеҲ¶дҪңгҖҒеҸ‘иЎҢгҖҒж”ҫжҳ гҖҒиЎҚз”ҹејҖеҸ‘иҝӣиЎҢе…Ёй“ҫжқЎжү¶жҢҒгҖӮжҜ”еҰӮйҖүйўҳеӯөеҢ–йҳ¶ж®өжңҖй«ҳеҸҜж”ҜжҢҒ500дёҮе…ғпјҢеӣҪеҶ…зҘЁжҲҝиҫҫ1дәҝе…ғеҸҜеҘ–еҠұ300дёҮе…ғзӯүпјҢд»ҘвҖңзңҹйҮ‘зҷҪ银вҖқжҝҖеҸ‘еёӮеңәжҙ»еҠӣгҖӮ

жўҒе…үд»Ӣз»ҚпјҢйҖҡиҝҮиҝҷеҮ е№ҙзҡ„иҝҗиҗҘпјҢжёҜжҫіиҝҮжқҘзҡ„еү§з»„еўһйҖҹйқһеёёжҳҺжҳҫгҖӮзӣ®еүҚпјҢз»ҸиҝҮиҝҷдёӨдёүе№ҙзҡ„и§ӮеҜҹпјҢеӨ§жҰӮеҲ°еҚ дёӨжҲҗеҲ°дёүжҲҗзҡ„жӢҚж‘„жҜ”дҫӢгҖӮзҺ°еңЁжү“йҖ ж•ҙдёӘзҺҜзҸ жұҹеҸЈзҡ„еҪұи§Ҷдә§дёҡжңҚеҠЎеёҰпјҢжңӘжқҘдјҡжңүжӣҙеӨҡзҡ„жёҜжҫіеү§жқҘе№ҝе·һжӢҚж‘„гҖӮвҖңдёҖз«ҷејҸвҖқжңҚеҠЎ е№ҝдёңеҪұи§Ҷеҹәең°дёәеӨ§ж№ҫеҢәдә§дёҡдјҳеҠҝй”ҰдёҠж·»иҠұ

еӨ§ж№ҫеҢәзҡ„еӨ§еёӮеңәгҖҒеӨ§иһҚеҗҲжӯЈеңЁжҢҒз»ӯж»Ӣе…»ж–°зҡ„з”өеҪұеҲӣдҪңпјҢдёәиЎҢдёҡжіЁе…ҘжәҗжәҗдёҚж–ӯзҡ„жҙ»еҠӣгҖӮйҷӨдәҶеҢәдҪҚдјҳеҠҝеӨ–пјҢдә§дёҡй“ҫзҡ„е®Ңе–„д№ҹжҲҗдёәеҗёеј•йҰҷжёҜеҪұи§Ҷеү§з»„жқҘеҶ…ең°жӢҚж‘„зҡ„йҮҚиҰҒеҺҹеӣ гҖӮ

иҝҷдёӘйҒ“е…·й—ҙйҮҢжҢӮзқҖеҮ еҚҒж¬ҫй’ҹиЎЁе’ҢзӣёжЎҶпјҢеҫҲеҝ«е®ғ们е°ұе°ҶдҪңдёәжӢҚж‘„йҒ“е…·еҮәзҺ°еңЁдёҚеҗҢз”өеҪұйҮҢзҡ„еҗ„дёӘеңәжҷҜдёӯгҖӮд»Һдёҡ33е№ҙзҡ„йҷҲе…ӢжӯҰд»Ӣз»ҚпјҢеӨ–ең°еү§з»„жқҘеҲ°е№ҝе·һпјҢиҰҒжғіеҒҡеҲ°вҖңжӢҺеҢ…е…ҘдҪҸжӢҚж‘„вҖқпјҢеүҚжңҹжңүеӨ§йҮҸз»ҶиҮҙзҡ„е·ҘдҪңйңҖиҰҒиҗҪе®һпјҢиҝҷеҜ№дә§дёҡй“ҫеҗ„дёӘзҺҜиҠӮжҸҗеҮәдәҶжҢ‘жҲҳгҖӮ

дјҒдёҡиҙҹиҙЈдәәйҷҲе…ӢжӯҰд»Ӣз»ҚпјҢеү§з»„еҗғдҪҸиЎҢиҝҳжңүйў„з®—пјҢжүҖжңүзҡ„еңәжҷҜпјҢеӨ§еӨ§е°Ҹе°Ҹзҡ„й—®йўҳпјҢжҜ”еҰӮдёҖдёӘжҸ’еә§пјҢйҰҷжёҜзҡ„жҸ’еә§и·ҹжҲ‘们йғҪдёҚдёҖж ·гҖӮжҜ”еҰӮеү§з»„зҡ„дәәе‘ҳдҪҸеңЁдёҖдёӘжҜ”иҫғйӣҶдёӯзҡ„дёҖдёӘй…’еә—йҮҢйқўпјҢзҰ»д»–们жңҖиҝ‘зҡ„еҢ»йҷўеӨҡе°‘еҲҶй’ҹпјҢжҠҠж•ҙдёӘжҠҘе‘ҠеҒҡеҘҪз»ҷеҲ°жёҜж–№зҡ„е·ҘдҪңдәәе‘ҳгҖӮ

дә§дёҡй“ҫжҳҜеҗҰе®Ңе–„жҳҜеҗёеј•еү§з»„еүҚжқҘзҡ„е…ій”®еӣ зҙ гҖӮзӣ®еүҚпјҢйҷҲе…ӢжӯҰжүҖеңЁзҡ„еӣӯеҢәе…Ҙй©»еҪұи§ҶдјҒдёҡи¶…40家пјҢиҰҶзӣ–жңҚиЈ…гҖҒеҢ–еҰҶгҖҒйҒ“е…·гҖҒеҷЁжқҗз§ҹиөҒгҖҒзү№ж•ҲеҲ¶дҪңзӯүеҪұи§ҶеҲ¶дҪңе…ЁжөҒзЁӢгҖӮиҝҷдёӨеӨ©пјҢдёҖеә§3500е№іж–№зұіпјҢеұӮй«ҳ18зұізҡ„еӨ§еһӢеҪұжЈҡеҲҡеҲҡиҗҪжҲҗпјҢе·Із»ҸжҺҘеҲ°дәҶдёҚе°‘еү§з»„зҡ„и®ўеҚ•гҖӮ

д»ҺзҫҺжңҜзҪ®жҷҜгҖҒеҷЁжқҗи°ғеәҰгҖҒзҫӨдј—жј”е‘ҳеҚҸи°ғеҲ°иЎЈйЈҹдҪҸиЎҢзӯүй…ҚеҘ—жңҚеҠЎпјҢеӨ§ж№ҫеҢәеҪұи§Ҷдә§дёҡй“ҫдёҚж–ӯе®Ңе–„зҡ„еҗҢж—¶пјҢжүҝжҺҘеӨ§еһӢеҪұи§ҶеҲ¶дҪңзҡ„иғҪеҠӣд№ҹеңЁиҝӣдёҖжӯҘжҸҗеҚҮгҖӮйҰҷжёҜдёҺеҶ…ең°ж·ұеәҰиһҚеҗҲ вҖңеӨ§ж№ҫеҢәеҸҷдәӢвҖқз„•еҸ‘ж–°жҙ»еҠӣ

дёҠдё–зәӘе…«д№қеҚҒе№ҙд»ЈжҳҜйҰҷжёҜз”өеҪұзҡ„й»„йҮ‘ж—¶д»ЈпјҢе№ҙдә§еҪұзүҮи¶…300йғЁпјҢиў«иӘүдёәвҖңдёңж–№еҘҪиҺұеқһвҖқпјҢжҲҗдёәдёҖд»Јдәәзҡ„ж–ҮеҢ–и®°еҝҶгҖӮиҖҢиҝ‘е№ҙжқҘпјҢйҡҸзқҖеӨ§жү№йҰҷжёҜеҪұи§Ҷд»ҺдёҡиҖ…вҖңеҢ—дёҠвҖқе’ҢдёҖзі»еҲ—ж”ҝзӯ–зҡ„ж”ҜжҢҒпјҢзІӨжёҜжҫіеӨ§ж№ҫеҢәзҡ„ж–ҮеҢ–е…ұйёЈдёҺдә§дёҡдјҳеҠҝд№ҹжӯЈеңЁиҪ¬еҢ–дёәзӢ¬дёҖж— дәҢзҡ„з«һдәүеҠӣгҖӮ

иҝҷйҮҢжҳҜйҰҷжёҜд№қйҫҷеҹҺеҜЁпјҢд№қйҫҷеҹҺеҜЁж—ўжҳҜдёҖдёӘз”өеҪұзҡ„еҗҚеӯ—пјҢд№ҹжҳҜдёҖдёӘзңҹе®һзҡ„ең°еҗҚпјҢиҝҷйҮҢи§ҒиҜҒзқҖйҰҷжёҜз”өеҪұдёҡдёҖи·Ҝиө°жқҘзҡ„жҲҗй•ҝдёҺиҫүз…ҢгҖӮз”өеҪұгҖҠеҠҹеӨ«гҖӢйҮҢйқўзҡ„зҢӘз¬јеҹҺеҜЁе°ұжҳҜд»ҘиҝҷйҮҢдёәеҺҹеҪўпјҢжҲҗйҫҷзҡ„з”өеҪұгҖҠйҮҚжЎҲз»„гҖӢд№ҹеңЁиҝҷйҮҢеҸ–жҷҜпјҢиҝҷдёӘжӢҚж‘„ең°еҸҜд»ҘиҜҙжҳҜйҰҷжёҜз”өеҪұдёҡзҡ„дёҖдёӘзј©еҪұгҖӮ

2003е№ҙпјҢеҶ…ең°дёҺйҰҷжёҜең°еҢәзӯҫзҪІгҖҠе…ідәҺе»әз«Ӣжӣҙзҙ§еҜҶз»Ҹиҙёе…ізі»зҡ„е®үжҺ’гҖӢпјҢз®Җз§°CEPAпјҢдёәжӯЈеӨ„дәҺдҪҺи°·жңҹзҡ„йҰҷжёҜз”өеҪұеёӮеңәеёҰжқҘдәҶиҪ¬жңәгҖӮйҰҷжёҜдёҺеҶ…ең°зҡ„еҗҲжӢҚзүҮеҸҜдә«еҸ—еӣҪдә§зүҮеҫ…йҒҮпјҢ并е…Ғи®ёйҰҷжёҜз”өеҪұеңЁйҖҡиҝҮе®ЎжҹҘеҗҺдёҚеҸ—иҝӣеҸЈй…ҚйўқйҷҗеҲ¶пјҢйҰҷжёҜз”өеҪұеҫ—д»ҘеҖҹеҠ©еҶ…ең°зҡ„иө„йҮ‘гҖҒиө„жәҗе’ҢеәһеӨ§и§Ӯдј—зҫӨдҪ“йҮҚиҺ·з”ҹжңәпјҢеӨ§жү№йҰҷжёҜз”өеҪұдәәд№ҹејҖеҗҜдәҶвҖңеҢ—дёҠвҖқд№Ӣи·ҜгҖӮ

еңЁе’ҢеҶ…ең°з”өеҪұеёӮеңәиһҚеҗҲиҝҮзЁӢдёӯпјҢйҰҷжёҜз”өеҪұеҲӣдҪңиҖ…д№ҹж‘ёзҙўеҮәж–°зҡ„еҲӣдҪңи·Ҝеҫ„гҖӮиҝ‘дәӣе№ҙпјҢд»Һз”өеҪұгҖҠжҷәеҸ–еЁҒиҷҺеұұгҖӢеҲ°гҖҠ湄公河иЎҢеҠЁгҖӢгҖҠзәўжө·иЎҢеҠЁгҖӢеҶҚеҲ°гҖҠй•ҝжҙҘж№–гҖӢгҖҠдёӯеӣҪжңәй•ҝгҖӢпјҢж“…й•ҝиӯҰеҢӘеҠЁдҪңзүҮзҡ„йҰҷжёҜеҜјжј”пјҢжҠҠе…¶з”өеҪұеҲӣдҪңдёӯзҡ„еҝ«иҠӮеҘҸгҖҒеӨҡзәҝзҙўгҖҒйҮҚз»ҶиҠӮгҖҒ讲究и§Ҷи§үеҶІеҮ»зӯүжӢҚж‘„жҠҖжі•иһҚе…ҘеҲ°еңЁдё»ж—ӢеҫӢз”өеҪұеҲӣдҪңдёӯпјҢејҖиҫҹдәҶдё»ж—ӢеҫӢз”өеҪұж–°зҡ„еёӮеңәз©әй—ҙпјҢд№ҹжӢ“еұ•еҮәж–°зҡ„е•ҶдёҡжЁЎејҸгҖӮ

жҚ®дёҚе®Ңе…Ёз»ҹи®ЎпјҢCEPAз”ҹж•Ҳе®һж–ҪдәҢеҚҒеӨҡе№ҙжқҘпјҢеҶ…ең°дёҺйҰҷжёҜеҗҲжӢҚз”өеҪұжҖ»ж•°е·ІиҫҫеҲ°зәҰ750йғЁгҖӮ2025е№ҙ5жңҲпјҢеӣҪ家з”өеҪұеұҖеҮәеҸ°з®ЎзҗҶ新规пјҢжёҜжҫіжңҚеҠЎжҸҗдҫӣиҖ…еҸҜеңЁеҶ…ең°зӢ¬иө„и®ҫз«Ӣз”өеҪұеҲ¶дҪңе…¬еҸёпјҢж Үеҝ—зқҖеҶ…ең°дёҺжёҜжҫіз”өеҪұдә§дёҡзҡ„еҗҲдҪңиҝӣе…Ҙж–°йҳ¶ж®өгҖӮйҡҸзқҖж”ҝзӯ–зәўеҲ©зҡ„жҢҒз»ӯйҮҠж”ҫпјҢзІӨжёҜжҫіеӨ§ж№ҫеҢәзҡ„ж–ҮеҢ–е…ұйёЈдёҺдә§дёҡдјҳеҠҝд№ҹжӯЈеңЁиҪ¬еҢ–дёәдёҚеҸҜеӨҚеҲ¶зҡ„з«һдәүеҠӣгҖӮж”ҝзӯ–зәўеҲ©жҢҒз»ӯйҮҠж”ҫ жҫій—ЁдёҺеҶ…ең°з”өеҪұдә§дёҡиһҚеҗҲеҸ‘еұ•жҸҗйҖҹ

2025е№ҙд»ҘжқҘпјҢеҶ…ең°з”өеҪұеңЁжҫій—Ёйҷўзәҝзҡ„дёҠжҳ 规模е’ҢйҖҹеәҰд№ҹжҳҫи‘—жҸҗеҚҮгҖӮе…¶дёӯпјҢгҖҠеҚ—дә¬з…§зӣёйҰҶгҖӢдёҠжҳ 3е‘Ёе°ұжү“з ҙдәҶиҝ‘5е№ҙеҶ…ең°еү§жғ…зүҮеңЁжҫій—Ёзҡ„зҘЁжҲҝзәӘеҪ•гҖӮйҷӨжӯӨд»ҘеӨ–пјҢеңЁдёҖзі»еҲ—ж”ҝзӯ–еҠ©жҺЁдёӢпјҢжҫій—ЁдёҺеҶ…ең°з”өеҪұдә§дёҡзҡ„иһҚеҗҲеҸ‘еұ•д№ҹиҝҲе…ҘдәҶвҖңеҝ«иҪҰйҒ“вҖқгҖӮ

иҝ‘е№ҙжқҘпјҢжҫій—Ёзү№еҢәж”ҝеәңжҺЁеҮәвҖңжҫій—ЁеҸ–жҷҜвҖқеҪұи§ҶжӢҚж‘„зҡ„иө„йҮ‘иЎҘеҠ©гҖҒе®ЈеҸ‘ж”ҜжҢҒгҖҒжӢҚж‘„дҫҝеҲ©зӯүзі»еҲ—жү¶жҢҒж”ҝзӯ–гҖӮе…¶дёӯпјҢеӨ§еһӢз”өеҪұйЎ№зӣ®жҲҗжң¬иЎҘиҙҙжңҖй«ҳиҫҫ200дёҮжҫій—Ёе…ғпјҢзәҰеҗҲдәәж°‘еёҒ178дёҮе…ғгҖӮеҗёеј•дәҶгҖҠеӨҡжғіе’ҢдҪ еҶҚи§ҒдёҖйқўгҖӢгҖҠжҚ•йЈҺжҚүеҪұгҖӢзӯүдј—еӨҡжө·еҶ…еӨ–зҹҘеҗҚеҪұи§ҶеӣўйҳҹеҲ°жҫій—ЁеҸ–жҷҜжӢҚж‘„гҖӮ

2025е№ҙ5жңҲпјҢеӣҪ家з”өеҪұеұҖеҮәеҸ°з®ЎзҗҶ新规пјҢжёҜжҫіжңҚеҠЎжҸҗдҫӣиҖ…еҸҜеңЁеҶ…ең°зӢ¬иө„и®ҫз«Ӣз”өеҪұеҲ¶дҪңе…¬еҸёпјҢ并дҪңдёә第дёҖеҮәе“ҒеҚ•дҪҚз”іжҠҘйЎ№зӣ®гҖӮеӨҡдҪҚдёҡз•ҢдәәеЈ«иЎЁзӨәпјҢиҝҷе°ҶиҝӣдёҖжӯҘз№ҒиҚЈеҶ…ең°дёҺжёҜжҫізҡ„з”өеҪұеҲӣдҪңз”ҹдә§гҖӮ

2025е№ҙ9жңҲпјҢеӣҪ家з”өеҪұеұҖдёҺжҫій—Ёзү№еҢәж”ҝеәңеңЁжҫій—ЁзӯҫзҪІз”өеҪұдә§дёҡеҗҲдҪңжЎҶжһ¶еҚҸи®®гҖӮж №жҚ®еҚҸи®®пјҢеҸҢж–№е°ҶеңЁдә§дёҡжү¶жҢҒж”ҝзӯ–гҖҒз”өеҪұдәәжүҚеҹ№е…»гҖҒз”өеҪұеұ•жҳ гҖҒеҜ№еӨ–ж–ҮеҢ–дәӨжөҒгҖҒеҠ©еҠӣеӨ§ж№ҫеҢәеҸ‘еұ•гҖҒдҝЎжҒҜе…ұдә«зӯүж–№йқўејҖеұ•еҗҲдҪңгҖӮеұұдёңйқ’еІӣпјҡиҝһеҸ‘жү¶жҢҒж”ҝзӯ– еӨҡйғЁеӨ§зүҮвҖңйқ’еІӣйҖ вҖқ

еҰӮжһңиҜҙе№ҝдёңзҡ„еҪұи§Ҷеҹәең°жҳҜеҫ—зӣҠдәҺзІӨжёҜжҫіеӨ§ж№ҫеҢәзҡ„еҢәдҪҚдјҳеҠҝпјҢйӮЈд№Ҳеұұдёңйқ’еІӣиҝ‘е№ҙжқҘеҮӯеҖҹ科жҠҖеҲ¶дҪңзҡ„вҖңзЎ¬е®һеҠӣвҖқејӮеҶӣзӘҒиө·гҖӮзӣ®еүҚпјҢйқ’еІӣжӢҘжңү1500еӨҡ家еҪұи§ҶдјҒдёҡпјҢз”өеҪұзҘЁжҲҝжҖ»дә§еҮәзҙҜи®Ўи¶…иҝҮдәҶ387дәҝе…ғгҖӮ

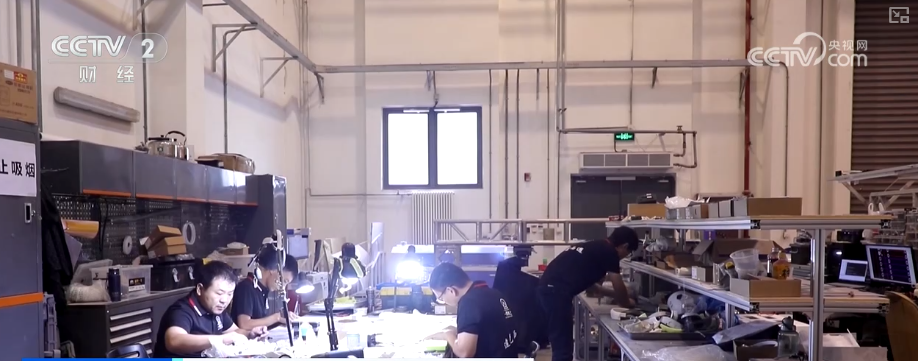

еҫҗе»әйЈһзҡ„з”өеҪұ科жҠҖе…¬еҸёе°ұеңЁйқ’еІӣдёңж–№еҪұйғҪеҪұи§Ҷдә§дёҡеӣӯеҶ…пјҢзңјдёӢпјҢе…¬еҸёе‘ҳе·ҘжӯЈеңЁеҠ зҸӯеҠ зӮ№дёәдёҖйғЁз§‘е№»з”өеҪұиө¶еҲ¶зӣёе…ізҡ„еҪұи§ҶйҒ“е…·гҖӮ

зӣ®еүҚпјҢдёңж–№еҪұйғҪеҪұи§Ҷдә§дёҡеӣӯе·ІжҲҗдёәйқ’еІӣз”өеҪұдә§дёҡзҡ„й—Әдә®еҗҚзүҮпјҢеӣӯеҢәжҖ»еҚ ең°йқўз§Ҝ170дёҮе№іж–№зұіпјҢзӣёеҪ“дәҺ230еӨҡдёӘж ҮеҮҶи¶ізҗғеңәзҡ„еӨ§е°ҸгҖӮжӢҘжңү40дёӘеӣҪйҷ…ж ҮеҮҶж‘„еҪұжЈҡе’Ң32дёӘзҪ®жҷҜиҪҰй—ҙпјҢжӢҘжңүе…ЁжөҒзЁӢеҗҺжңҹеҲ¶дҪңи®ҫеӨҮзҡ„ж•°еӯ—еҪұйҹідёӯеҝғе’ҢиҷҡжӢҹеҢ–еҲ¶дҪңе№іеҸ°пјҢеҗёеј•дәҶгҖҠжөҒжөӘең°зҗғгҖӢзі»еҲ—гҖҒгҖҠе°ҒзҘһдёүйғЁжӣІгҖӢгҖҠйҖҒдҪ дёҖжңөе°ҸзәўиҠұгҖӢгҖҠиӣҹйҫҷиЎҢеҠЁгҖӢзӯүдёҖжү№з”өеҪұеүҚжқҘжӢҚж‘„гҖӮзә·иҮіжІ“жқҘзҡ„еү§з»„пјҢд№ҹи®©еҫҗе»әйЈһжӣҙзңӢеҘҪжңӘжқҘзҡ„еҸ‘еұ•еүҚжҷҜгҖӮзӣ®еүҚпјҢ他们公еҸёеңЁдә§дёҡеӣӯеҶ…жҠ•иө„зҡ„и®ҫеӨҮе·Із»ҸеҚ з”ЁдәҶ4дёӘиҪҰй—ҙгҖӮ

2025е№ҙ4жңҲпјҢйқ’еІӣеёӮеҶҚеҮәеҸ°ж–°дёҖиҪ®ж”ҜжҢҒз”өеҪұз»ҸжөҺеҸ‘еұ•зҡ„вҖңеҚҒжқЎж”ҝзӯ–вҖқпјҢжү¶жҢҒиҰҶзӣ–еҲӣдҪңгҖҒж‘„еҲ¶гҖҒеҸ‘иЎҢгҖҒж”ҫжҳ зӯүе…Ёдә§дёҡй“ҫжқЎпјҢдҪ“зҺ°еҮәд»ҺеҚ•дёҖйЎ№зӣ®иЎҘиҙҙеҗ‘з”ҹжҖҒзі»з»ҹжһ„е»әзҡ„иҪ¬еҸҳгҖӮиҙўз»Ҹеҝ«иҜ„пјҡдёӯеӣҪз”өеҪұдә§дёҡй“ҫи§ӮеҜҹд№Ӣеӣӣпјҡж–°еҢәеҹҹз»ҳеҮәж–°еӣҫжҷҜ

д»ҺдёҚж–ӯеҲ·ж–°зҡ„зҘЁжҲҝж•°жҚ®еҲ°дёҖеј еј еҙӯйңІеӨҙи§’зҡ„вҖңеҢәеҹҹж–°еҗҚзүҮвҖқпјҢд»ҺеҚ•зӮ№зӘҒеӣҙеҲ°е…ЁеҹҹејҖиҠұпјҢдёӯеӣҪз”өеҪұдә§дёҡзҡ„иҝӣйҳ¶жӯЈе®һзҺ°д»ҺвҖңйҮҸеҸҳвҖқеҲ°вҖңиҙЁеҸҳвҖқзҡ„и·Ёи¶ҠгҖӮ

жөҷжұҹжӯЈеңЁжү“йҖ жҲ‘еӣҪеӨ§и§Ҷеҗ¬дә§дёҡзҡ„еҸ‘еұ•й«ҳең°пјҢжЁӘеә—еҪұи§ҶеҹҺе·Із»ҸжҲҗдёәе…Ёзҗғ规模жңҖеӨ§зҡ„еҪұи§Ҷе®һжҷҜжӢҚж‘„еҹәең°гҖӮйқ’еІӣзҡ„дёңж–№еҪұйғҪеҮӯеҖҹдёҖжөҒзҡ„硬件и®ҫж–ҪпјҢе·Із»ҸжҲҗдёә科幻еӨ§зүҮзҡ„вҖңеӨӘз©әиҲұвҖқгҖӮдёӯеӣҪдёҚеҗҢеҢәеҹҹжӯЈеңЁз»“еҗҲиҮӘе·ұзҡ„ең°еҹҹзү№иүІпјҢеӣ ең°еҲ¶е®ңеҮәеҸ°з”өеҪұдә§дёҡж”ҜжҢҒж”ҝзӯ–гҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢдёҖдёӘдёӘеү§з»„еҲ°жқҘпјҢдёҖдёӘдёӘеҹәең°е»әи®ҫзҡ„иғҢеҗҺпјҢеёҰеҠЁзҡ„дёҚд»…д»…жҳҜж•ҙжқЎдә§дёҡй“ҫзҡ„з№ҒиҚЈпјҢжӣҙжҳҜеҜ№еҪ“ең°з»ҸжөҺзҡ„еҸҚе“әгҖӮ

з”өеҪұе·Із»ҸжҲҗдёәеҹҺеёӮеҪўиұЎзҡ„вҖңи¶…зә§е№ҝе‘ҠвҖқпјҢиғҪзһ¬й—ҙзӮ№зҮғдёҖдёӘеҹҺеёӮзҡ„ж–Үж—…зғӯеәҰгҖӮиҝҷз§Қж–ҮеҢ–иөӢиғҪз»ҸжөҺзҡ„вҖңжәўеҮәж•Ҳеә”вҖқиҝңжҜ”еҚ•зәҜзҡ„зҘЁжҲҝ收е…ҘжӣҙеҠ ж·ұиҝңгҖӮ

иҝҷдәӣвҖңеҢәеҹҹж–°еҗҚзүҮвҖқзҡ„еҙӣиө·пјҢж Үеҝ—зқҖдёӯеӣҪз”өеҪұдә§дёҡжӯЈеңЁиө°еҗ‘жӣҙжҲҗзҶҹгҖҒжӣҙйӣҶзәҰзҡ„й«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•ж–°йҳ¶ж®өгҖӮеҪ“з”өеҪұдёҺең°ж–№зү№иүІж·ұеәҰз»‘е®ҡпјҢжҲ‘们зңӢеҲ°зҡ„жҳҜдёҖдёӘеӨҡзӮ№ејҖиҠұгҖҒжҙ»еҠӣеҘ”ж¶Ңзҡ„дёӯеӣҪз”өеҪұеҸ‘еұ•ж–°еӣҫжҷҜгҖӮ