(香港文匯報記者 楊盈盈)在親密關係中,衝突和摩擦幾乎無可避免,從一句無心的話到一次激烈爭吵,常常讓人陷入受傷與疏遠的困境。然而,為什麼有些人能夠快速放下傷害,修復關係,有些人卻難以釋懷?今天是象徵「我愛你(520)」的日子,香港文匯報專訪了香港都會大學人文社會科學院副教授何敏儀,分享其聚焦夫婦與戀人親密關係的研究,探索促使人們懂得原諒、學會寬恕的重要因素:當中關鍵在於俗稱「自控」的自我調節能力,透過情緒控制、改變思維模式、回想伴侶優點、從對方角度理解背後原因等,達至寬恕的心理狀態。她指出,是次研究具重要實踐意義,藉增強自控與寬恕能力可令親密關係更穩定,並為婚姻輔導、親密關係教育及臨床治療等帶來新的策略與啟示。

「我們希望深入探討寬恕的機制,並研究如何通過具體的方法幫助人們學會寬恕,無論是戀愛中的伴侶,還是婚姻中的夫妻,甚至是親子關係。」何敏儀說,過往的研究提出,寬恕與人際關係息息相關,寬恕程度高的人往往有更高關係滿意度與親密感;然而寬恕需要克服負面情緒,涉及複雜的心理過程。為此她圍繞逾800名有穩定情侶或婚姻關係(平均6年至7年)的香港成年人進行實證研究,發現自我控制與寬恕之間存在顯著正相關,而寬恕能提升關係的滿意度、承諾度及親密感。

正向態度修復關係 避報復與迴避

透過四星期的追蹤研究,何敏儀進一步發現,參與者的初始自我控制特質,能預測其未來寬恕傾向,而寬恕顯著提高了關係的穩定性和品質。她表示,具自制特質的人能更有效克服負面情緒,避免採取報復或迴避行為,並以正向態度修復關係,說明自我調節能力在親密關係中的重要性。

戀情不定 生活教仔 皆是挑戰

對親密關係的不同階段,何敏儀強調,各時期都有其獨特挑戰。在戀愛初期,安全感是核心問題;因雙方關係尚未穩定,容易因不安而懷疑對方是否適合自己,這種不確定性往往成為戀愛關係的壓力來源。

而結婚後,挑戰則轉向生活細節的磨合。例如新婚夫婦或會因家庭瑣事產生爭執,從廁所物品擺放到衣物處理方式,這些日常都可能成為矛盾的導火線;到孩子出生,夫妻則要在維繫彼此關係的同時,學習如何共同教育孩子,此時來自長輩的干涉也可能使親密關係更複雜。

面對這些挑戰,需要良好的自我調節能力冷靜控制情緒,及採取更理性的行動,「比如,當情緒激動時,你可以喝杯水、散步或運動,這些能幫助我們快速降溫,避免感情用事。」何敏儀說,自我調節還包括改變思維模式,例如回想伴侶的優點,或從對方的角度理解其行為背後的原因,這種同理心能促進伴侶間的正向互動,減少誤解和衝突。

「和為貴」觀念避免激化矛盾

何敏儀提到,自我調節能力與個性特質、成長經歷密切相關;「有些人天生自控能力較強,更擅長調節情緒;而另一些人則需要通過後天的學習與訓練來提升這方面的能力。例如,參與情緒管理工作坊或接受心理輔導,都能幫助個體增強自我調節能力。」此外,不同文化背景對自我調節也有影響,「在中國傳統文化中,人際關係強調『以和為貴』,這種價值觀能幫助個體在衝突中更傾向於修復關係,而非激化矛盾。」

她補充,同類型的寬恕研究過去少有在華人社會進行,是次研究補充了心理學的跨文化因素與視角,也為改善親密關係提供更多可能性。

寬恕自己才能寬恕別人 五招助釋懷

「人們在實踐寬恕時最大的障礙,往往是因為無法寬恕自己。如果一個人對過去耿耿於懷,就很難真正釋放善意去寬恕他人。」訪問中,何敏儀提到她學術生涯的老師,一位同樣研究寬恕這個重要人生課題的教授,他正是克服自我寬恕障礙的真實例子。

「老師在年幼時經歷了極大的創傷,他和弟弟目睹母親被進屋盜竊的小偷殺害,卻因為年紀尚小無力阻止,導致他陷入深深的自責,怪自己沒有能力保護媽媽。他的弟弟亦患上嚴重抑鬱症,最後不堪打擊而自殺,這進一步加重了他的內疚感。他覺得沒有花很多時間關心弟弟,亦未察覺對方的抑鬱症已經很嚴重,當時的他無法原諒自己,也無法原諒兇手。多年後,老師依靠信仰找到了自我寬恕的方法,這段痛苦經歷驅使他開始研究寬恕這個主題。」

從回憶起手 同理心思考

何敏儀指出,事實證明,寬恕自己的過去是實現真正寬恕他人的前提。在促進親密關係穩定性方面,寬恕能幫助受害者從負面情緒中解脫,促進關係修復,有助建立長期穩定的情感聯繫。不過,知易行難,其團隊遂提出了「REACH」方法模型。這五部曲分別是:Recall(回憶)、Empathize(同理心)、Altruistic gift(無私的禮物)、Commit(承諾寬恕)和Hold on to Forgiveness When You Doubt(堅持寬恕),她指出:「首先是『回憶』,即回顧那些讓我們受傷的事件,但要在安全的環境中進行;接下來是『同理心』,試着站在對方的角度,理解他們行為背後的動機,雖然這非常困難,卻是寬恕的關鍵。」在理解之後,「無私的禮物」強調寬恕是一份禮物,不僅是給對方,更是給自己,因為寬恕能帶來內心的解脫。最後兩步是承諾寬恕和堅持寬恕。

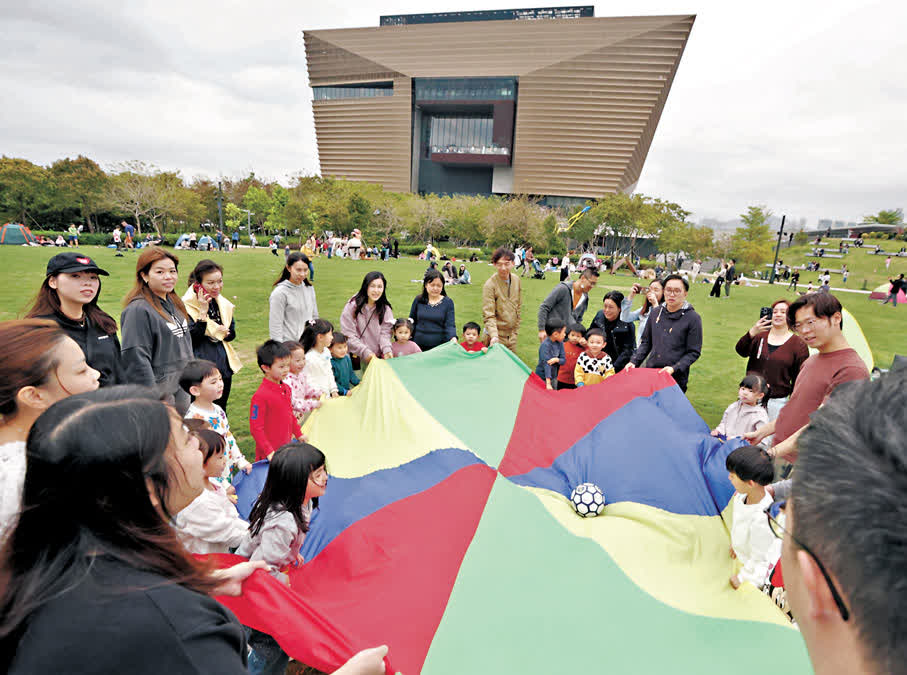

香港生活節奏急速、高壓,要自我調節心態和寬恕更加困難,「很多時候,伴侶缺乏深度溝通的時間,容易因瑣事引發矛盾。」她建議,他們可以一起旅行、散步,或在寧靜的咖啡店中聊聊心事,「對話應聚焦於彼此的感受和關係,而不是日常瑣事或工作壓力。」她又以儲錢作比喻,「伴侶之間應該每天都存愛入銀行,表達愛意、定期約會或進行深度溝通,這樣才可令關係更穩定、更幸福。」

何敏儀表示,未來可以探索不同文化背景下的寬恕機制,並結合行為與生理指標,更精準地測量寬恕與自我調節的過程;而擴大縱向研究的時間跨度,深入研究寬恕對長期關係發展的影響,也是重要方向。此外,其團隊計劃推廣以「希望」為基礎的婚姻治療計劃,當中會結合香港本地的文化需求,進一步完善這套治療方法,並提供更多工具與方法,幫助伴侶維繫長久而穩定的關係。

用理解減親子怨恨 選自救非縱容錯誤

俗語有云:無怨不成夫婦,無仇不成父子。除了戀人、夫妻外,親子關係的摩擦矛盾亦很常見,也是何敏儀寬恕研究的焦點之一。她指原生家庭是每個人成長過程中的第一個環境,影響深刻且長遠,而家庭中若存在角色分工不平等、權威壓迫,甚至是父母的缺席或忽視,都可能對子女造成心理創傷。傳統文化往往強化了家庭中的權力結構,例如「父親永遠是對的」或「母親應該完全為家庭犧牲自己」,這些觀念限制了父母角色的多樣性,也可能導致子女在家庭中感受到壓力和情感缺失。

「死要面」妨礙修復親子關係

「在傳統權力結構及文化中,例如父子之間或上下級之間,權威一方犯錯,往往礙於面子而不需要道歉。即使現代社會強調平等,但許多人仍受制於傳統觀念,認為權威者不應該認錯,這讓受傷害一方的寬恕變得更加困難。」對於如何應對原生家庭的傷害時,何敏儀提出了一些具體建議,首先是承認「傷害的存在」,並理解父母的行為背後可能存在的原因。這並不是為他們的錯誤行為辯護,而是幫助子女找到理解的角度,從而減少內心的怨恨。

她說:「寬恕並不是接納對方的錯誤,而是接納對方作為一個人可能會犯錯的事實。」因此,寬恕也不意味着忘記或完全釋懷,而是一種選擇。這背後是對自身健康和成長的重視,「人生中難免會遇到傷害,即使對方不道歉、不悔改,我們也可以選擇寬恕,因為這是讓自己放下的唯一途徑。」

何敏儀又提到歌手關心妍的成長故事。關心妍年幼時,父親離開家庭,對她造成深遠的傷害。多年後,她選擇寬恕父親,並在丈夫的鼓勵下開始與父親接觸。可惜的是,關父突然中風去世,無法聽到女兒原諒的說話。關心妍後來將這段經歷升華為愛,創立慈善機構,幫助有需要的兒童。

何敏儀指出,從寬恕中釋放自己,是一種積極行動,更可以是一份愛的延續。

相關閱讀:

《再見愛人》製片人劉樂 以離婚綜藝解鎖親密關係

責任編輯: 趙霁