【編者按】一場疫情,改變了飲食業命運,數碼外賣平台蓬勃發展,外賣員與平台有着共生關係,但香港勞工法多年未更新,與數碼經濟活動脫鈎,外賣業的「假自僱」現象備受關注。香港文匯報派出兩名臥底記者到兩大外賣平台試做「步兵」,親身體驗這場與算法和時間競賽的行業,並將分為三集揭露鮮為人知的苦樂,以及深度剖析外賣平台對飲食業及實體經濟的衝擊。

(香港文匯報記者 廣濟、洪澤楷)五一勞動節將至,數碼平台的送餐外賣員卻一直被指是「自僱人士」,因而未受《僱傭條例》《僱員補償條例》等保障。為更真實了解這班被遺忘的勞動階層,香港文匯報記者親身試做數碼平台Foodpanda及Keeta步兵四五天,揭開「自由接單」背後的殘酷真相——所謂「彈性工作」,實為算法精密操控的隱形牢籠,實測數據顯示,記者日均暴走20多公里、爬升海拔700米,當送餐倒計時器不斷跳動,步兵只能化身人肉齒輪,在效率與剝削的鋼索上狂奔,換取70元至80元時薪,卻要承受零工傷、零退休保障的打工困局。

拒接單被負評 遲出餐累遲到

記者首天在Foodpanda接單便接到棘手的訂單,限時8分鐘為中環街市附近一家越南餐廳分別派送三份外賣到中環國際金融中心(IFC)、雲咸街、摩羅上街,三處目的地南轅北轍,對於步兵而言幾乎是不可能的任務。美其名步兵是「自由工作」,但自由是有代價的,每拒絕接一張單,接單率隨之下降,記者最後只送當中兩份餐,接單率隨即跌至67%。根據平台規定,接單率需維持85%以上才能獲得最佳派單優先權,這意味着記者的收入已間接受到影響,帶來無形的心理壓力。

作為與時間賽跑的外賣員,為客人帶來便利,自己也要默默吞下因系統運算不公帶來的許多委屈。不時有餐廳延遲出菜,致步兵未能準時將外賣送達,被扣獎金。有次記者到達餐廳取餐時,店員冷冰冰地說:「仲未好!」「再等等!」苦等10分鐘,耽誤記者手中另一張已取餐、待一併送達的訂單,迫使記者在送餐時不得不加快腳步。抵達某寫字樓後,由於不熟悉入口位置,記者只能致電顧客要求對方落樓取餐,卻遭客人白眼和抱怨。

送餐地址模糊 痛失準時獎金

客人填寫的送餐地址不清,也要步兵背鍋。有天記者在中西區一棟住宅大廈外迷路,原因是客人未有清楚注明送餐地址,記者靠估將餐點送至後,才接到顧客來電稱仍未收到外賣,原來正確地址是系統定位旁數百米外的另一屋苑,記者不得不折返取回餐點再送至正確地點,整個過程耗費20多分鐘,痛失約30元的準時送達獎金。

為測試系統機制,記者在非繁忙時段刻意遠離配送高發區(鰂魚涌及太古一帶),轉而前往較少訂單的天后及北角。結果苦等一小時,竟未獲派一張訂單。記者只好搭乘巴士返回高發區,又等待20分鐘後才接到新訂單。「別看我騎電單車,一小時也只有兩三單,只不過騎車能提前到餐廳。有的區域沒單,只能在寫字樓附近等着,這邊單最多。」南亞裔外賣員Ravi苦笑着向記者解釋。

另一名記者則透過Keeta平台在觀塘一帶做步兵,由於該區缺乏餐廳食肆,放飯時間特別難「搵食」,透過平台點選外賣成為不少上班族的首選。Keeta明顯有更多疊單,即將兩間距離接近食肆的外賣,綑綁在一張大單之中,美其名是「順路單」,但此類單的一般做法是先到一間商戶領取第一個訂單,再到第二間商戶領取第二個訂單,隨後依次送往相應的顧客。

疊單綑綁運送多勞少得搵笨

在算法看來,每兩個地點之間的直線距離或許不長,但實際上送畢兩張單的直線距離是普通非疊單的兩倍。距離增加,單價並沒有獲得成比例增加。一般而言,由觀塘站附近食肆送至藍田的平田或啟田等屋邨,每張單單價介乎40元至45元。但在上述的疊單案例中,系統僅將單價提升至68.35元,另有12元需在指定時間送達前方可獲取,外送員並未獲得收入的合理比例增長。

除此之外,觀塘區工業大廈林立,Keeta也常出現定位錯誤。記者在運送過程中,遭遇Keeta將駿運工業大廈標記成富利工業大廈的定位錯誤,令記者在尋找食肆時白白浪費大量時間,最終導致訂單超時。

Deliveroo港外賣員:受管沒受僱 無助且無望

香港勞工條例沿用多年,至今未有因應新經濟活動而進行修訂,其中數碼平台的冒起,衍生大量外賣員的「假自僱」問題,並在Deliveroo自4月7日正式撤離香港市場後,將未合時宜的法例漏洞曝露無遺。香港文匯報記者追訪兩名Deliveroo首批入職的外賣員,他們全職為平台送餐,最後遣散費、長期服務金等分毫沒有賠償,外賣員說:「做了這麼久,最終卻像一顆棋子一樣被拋棄。」也有外賣員表示,自僱與否不是平台說了就算,過去一段日子裏他們的行動及時間被平台支配,沒有自由接其他平台訂單,並要按時報到,與普通受僱打工仔無異,決意入稟討回逾十萬元的補償。

平靜午後通常是張先生一天之中最繁忙的時候,像往常一樣,他中午12時許便到旺角等待接單,「Keeta幫您自動接咗新訂單,請及時處理」,手機傳來冰冷的機械提示,提醒他出發送餐。自從Deliveroo退出香港後張先生與不少受影響的外賣員轉往Keeta接單,需要適應的不僅是制服上的綠黃顏色變換,還有截然不同的接單規定及單價算法。

平台十年興衰 「改制」步步進逼

他解釋,Deliveroo會派送專屬訂單,不用搶,但Keeta卻完全不同,「Keeta的系統派單需與同行競爭,你要集中精神去看手機搶單,整個人都變得很累。騎車途中反覆點開手機查看,生怕系統的派單被同行搶走。」

大約在十年前,香港外賣業務開始生根發芽,來自英國的Deliveroo於2015年底正式攻港。那時,原本任Pizza店外送員、領取固定工資的張先生翌年加入Deliveroo,見證該平台興衰及薪酬結構演變。他表示,入職初時平台實施包薪制,「差不多是一小時75元,最少要在一個小時內做一單,一天下來也有700元至800元。」

不過2018年5月起,平台逐漸取消包薪制及僱傭合約,改為按接單量計算收入,單價則按配送距離計算,「Deliveroo最初只提出1,000元一次性補償,強制讓我們轉為自僱人士/獨立承包商合同,後來將補償金額提升到3,000元,拒絕簽新協議就不讓開工。」平台並在新制中加入「1.3加乘獎賞」,要求外賣員每星期的接單率達八成以上,才可獲得基本單價收入的額外三成獎賞,「不少外賣員隨意拒絕接受派單,平台出此下策,限制外送員拒絕的次數。」

外賣員業務當時也進入高光年代,由於單量增加令張先生的收入翻倍,從原來包薪制下近每月1.8萬元收入猛增至3萬元左右。疫情期間,堂食限制令外送業務不斷增長,他高峰期月入近6萬元。

直到Deliveroo宣布撤出香港市場之前,他仍一直全職為平台送餐,卻與1.2萬多名該平台外送員一樣從未被視為平台員工,遣散費和長期服務金毫無着落,他說:「很不開心,因為始終做了這麼久,有份感情在那邊,但最終卻像一顆棋子一樣被拋棄。」

上班標準似全職 索償勝算未定

與張先生一樣,鄧先生亦是Deliveroo較早的一批員工,當初入職更獲得平台「飯鐘福利」的承諾,「只要在繁忙時間做滿7張單,公司就會一次性派發介乎70元至80元的飯鐘錢。」除此之外,早期Deliveroo設區長制,外賣員返工前的一周需向當區區長報到,即使後期取消區長後,也需在Deliveroo軟件程式中登記返工的時間。

在鄧先生眼裏,Deliveroo雖然在2018年將僱傭合同轉為自僱人士合同,但因為報更制與「1.3加乘獎賞」制度的存在,公司嚴密控制前線外送員的上班時間與自由,工作性質與受僱員工無異,「如果是自僱為什麼還要給我們飯鐘福利呢?其次在1.3加乘獎賞制下,公司控制了我們的接單率,同時我還需要報到返工。我如果係自僱絕對應享有自由,是不需要向其他人交代我做了什麼。」對於平台沒有作出賠償,鄧先生十分憤慨,「好失望,在他們最賺錢的時候,我們前線外送員工不顧自己的安危為他們賣命,是真正幫他們賺錢的工具。」鄧先生認為自己已符合受僱的法律定義,理應在「僱主」結業時,獲取應得的長期服務金、遣散費、假期等補償,合計約為20萬元,故已在勞資審裁處落案。

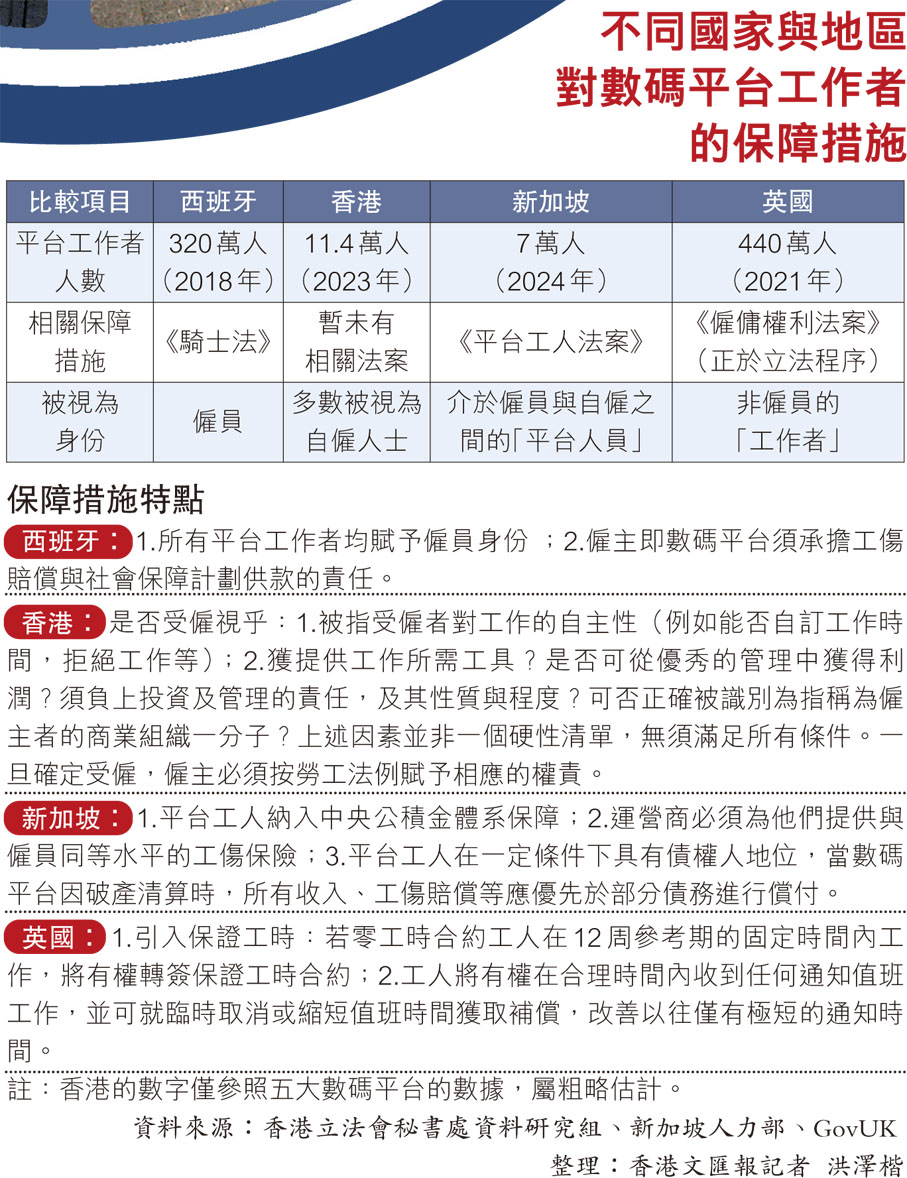

現行勞工法例雖然未有清晰界定數碼平台外賣員的法定受僱身份,但法例對僱傭關係有基本的定義,包括被指受僱者的對工作的自主性,例如能否自訂工作時間,拒絕工作等,是否獲提供工作所需工具等,一旦符合相關界定,便能確定受僱身份,僱主必須按勞工法例賦予相應的權責。

「自僱」缺法例保障 補償有限「撤出恐無賠」

「我為Deliveroo賣命、因工受傷,但平台突然撤出香港市場,留下工傷官司不了了之,到頭來我一毫子賠償都無,只有七勞八傷的身子。」香港外賣員一般與外送平台簽訂所謂的自僱人士合約,倘若外賣員受到暫時性傷殘,其間難以獲得《僱員補償條例》保障,僅能獲得平台規定的不完整工傷補償權益。有Deliveroo外賣員送餐期間發生交通意外,獲醫生准假十個月,卻只獲得平台的六個月賠償,金額比《僱員補償條例》少十萬元,令他在療傷期間不得不節衣縮食,靠家人接濟與存款渡難關。

工傷病假10個月 僅獲賠6個月

常言道「遲來的正義非正義」。來自英國的Deliveroo撤出香港市場後,卻遺下多宗工傷賠償糾紛。葉先生在2021年11月底於Deliveroo全職效力四年,為加快送餐效率,他購置一輛電單車,但在一次送餐途中被一輛貨車所撞,葉先生連人帶車摔倒在路面,「當時感覺全身沒有知覺,大概有5分鐘至10分鐘無法動彈。」在醫院檢查後發現,頸部、右手及背部受到不同程度的損傷。醫生檢查後為葉先生開出十個月的病假紙。

與一般打工仔受《僱傭條例》與《僱員補償條例》保障不同,現時香港的常見外賣平台會與外賣員簽署《獨立承包人(自僱人士)協議》,意味着若外賣員因工受傷,需根據平台公司自行訂明的意外保險索償,並不適用於《僱員補償條例》所訂明的條款。

當時Deliveroo規定工傷可獲取的賠償是每日70美元,最多賠償180日、即6個月,所以即使病假十個月,葉先生亦最多僅獲約10萬港元賠償,平均每月逾1.6萬港元。作為家庭經濟支柱的葉先生,在此期間每月不得不縮減近一半開支,節衣縮食,方可維持日常生活。

Deliveroo拖到撤出 傷手補償未卜

Deliveroo撤出香港市場後,原設於香港的行政部門隨即終止營運,不少因工受傷的外送員索償無門。外送員何先生在Deliveroo平台工作逾六年,今年1月送餐時不幸摔倒,導致右手韌帶撕裂,農曆新年前,他接受相關治療手術,並獲醫生批准放病假四個月。何先生馬上整理醫療單據、醫生紙等,向Deliveroo索取工傷補償,但行政部門卻拖字訣,直到平台正式撤出香港市場,何先生相關賠償凍過水。育有一女、身為家庭經濟來源的他擔心,這筆款項最後不了了之。

【記者手記】貼錢接單無路訴 「吐血外送馬拉松」

晚上8點,銅鑼灣街頭,臥底做步兵的小記盯着手機熒幕,手指飛快滑動,搶下一張訂單。然而,接單後才發現,這竟是一張從銅鑼灣到黃竹坑的「長途單」—對於步兵而言,這幾乎是不可能完成的任務。記者試圖向客服反映,卻在線上排隊15分鐘後,只得到一句冷冰冰的回應:「你可以放出(放棄)訂單。」棄單將留下不良紀錄,日後欲想接價優的訂單更難,小記唯有頂硬上蝕車錢完成這次任務。

維權代價高 平台錯只能硬食

這只是外賣員日常工作中無數維權困境的縮影。外賣平台常以「接單自由」包裝外賣員的「自僱」身份,但現實是,他們既無議價權,也缺乏保障。記者在數日體驗Foodpanda和Keeta外賣員工作期間,深刻體會到這種「假自僱」模式下的矛盾—工作受平台嚴格規管,權益卻無人兜底。

例如,有一張訂單本應由北角送往鰂魚涌華蘭路,因平台定位錯誤,目的地被誤標為更近的太古坊,由於步兵每張單收入按距離計算,若接受該錯誤標示,單價大減,小記者耗時修正路線,當要求系統按實際距離調整服務費時,客服僅回覆「可提交工單申訴」,最終能否補償仍是未知數,小記反問:「平台出錯,成本卻由我們承擔?」

外賣員要據理力爭的時間成本極高,甚至可能因不良紀錄影響接單機會。例如,小記有次因餐廳出餐延遲,被平台扣減3元的準時獎勵,最後小記還是不服氣,兩度申訴才討回,「但不少外賣員選擇放棄,因根本耗不起,試想想一邊騎車一邊操作手機申訴,隨時可能發生意外」,故多數外賣員選擇沉默,即使權益受損,也只能「吞落肚」—因為停下腳步,就意味着收入銳減。這份「自由工作」的本質,終究是一場與算法和時間的疲憊賽跑。

兩平台爭奪市場 減單價「卷死」前線

Deliveroo本月正式撤出香港市場後,香港僅剩Keeta與Foodpanda兩強競爭,究竟鹿死誰手依舊難測。在擁有逾九年外送員從業經驗的張先生看來,Keeta靈活的商業策略,設有準時獎勵令不少同時為兩個平台送餐的外賣員優先運送Keeta的訂單,進而製造Keeta較快捷送抵的社會觀感,搶奪更多消費者。外賣業雙雄對決,透過削減外賣員的報酬搶佔市場,逐漸出現「內卷」現象,他說:「本來每張訂單我們收三十多元,滑坡到現在二十多元一單。一單平過一單,未來是不是要變成幾元?早晚要和內地看齊。」

Keeta設準時獎勵 吸外賣員又吸客

Keeta自2023年登陸香港後,不惜功本搶市場份額,對於食肆,Keeta僅收取送遞食物價格約一成多的服務費,比當時兩大對手約三成服務費具吸引力。對於消費者,Keeta提供大量優惠券與價格優惠,不斷將客戶從其他兩個平台吸引過來。張先生認為,Deliveroo撤出香港市場,某種程度上說明Keeta的策略十分奏效。

根據他的觀察,Keeta與Foodpanda兩大平台目前似乎進入最後決戰階段。在他看來,Keeta的準時獎勵策略提升外送員的送餐效率,久而久之,為消費端帶來了正面反饋,令不少顧客覺得Keeta的送餐效率更高。

對比Foodpanda,Keeta則採取自由上線模式,外賣員亦可提前預約更份,靈活性更高。在繁忙時段,Keeta提供少量補貼與準時獎勵,因此受到不少前Deliveroo外賣員的青睞,「身邊Deliveroo的同事有八九成都轉做了Keeta,我現在也是以Keeta作為主力平台。」不過,他加入Keeta二十餘天,收入並沒有增加,日薪反而下降近三成,每日僅入賬1,000元,原因是平台對工作表現及效率未達標的外賣員減單價,外賣員不得不爭取更多訂單。