央视网消息:国家文物局25日在四川成都召开的全国考古工作会上,发布全国文物系统“十四五”期间考古工作取得的重要成就。

“十四五”时期,我国21个“考古中国”重大项目系统推进,1284项主动性考古项目扎实开展。在人类起源、农业起源、文明起源、统一多民族国家形成发展等关键领域均取得新进展。中华文明探源工程提出文明定义、认定进入文明社会的中国方案和古国时代阶段性划分方案。

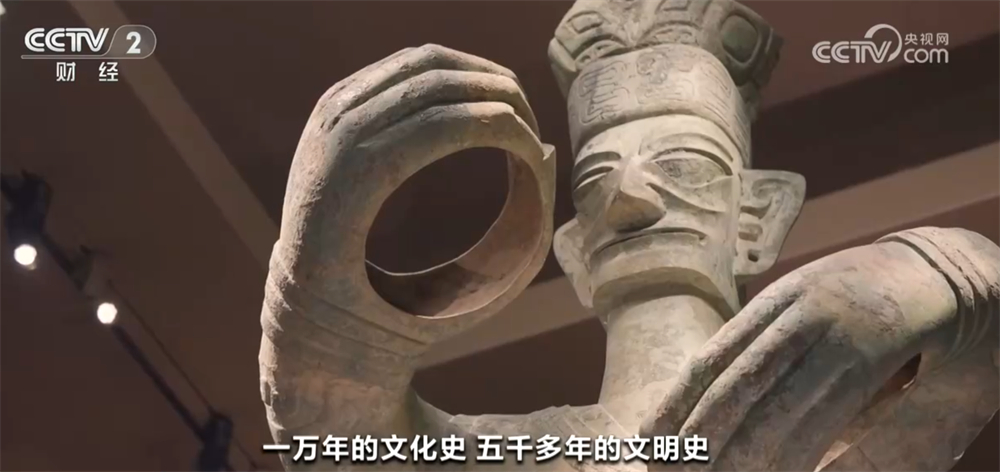

国家文物局考古司考古管理处处长胡传耸称:“如西藏旧石器时代的研究取得了新发现,长江下游区域文明模式研究和长江中游文明进程研究、南岛语族起源与扩散研究项目等。‘十四五’期间,通过‘考古中国’重大项目重要进展工作会,国家文物局共发布了32期107项考古成果,生动展示了百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。”

四川:文化遗产在保护中利用 成果惠及更多群众

目前,我国的150处大遗址、65家国家考古遗址公园、240余座遗址博物馆共同构成立体、可感的中华文明标识体系。四川省注重文化遗产在保护中利用,文物保护成果惠及了更多群众。

四川省目前建成三星堆、金沙、邛窑、宝墩4处国家考古遗址公园,三星堆博物馆新馆、罗家坝遗址博物馆等场馆开放运营,江口沉银、蜀道等博物馆加速建设。“东坡行旅”“蜀道金牛”“古蜀文明”串联起文物主题游径,将“保护单个遗产”升级为“活化文化线路”。目前以三星堆国家文物保护利用示范区为引领,四川省推动文化遗产与区域经济社会发展深度融合。

成都市全国首创“先考古、后出让”的考古前置模式,有效保护地下文物。出台国内首个文化遗产保护“容积率”奖励政策,规定“在满足安全、城市设计容量、风貌管控要求下,规划确定保留的文保单位、文物建筑、未定级不可移动文物、历史建筑和工业遗产建筑不计入容积率、不计入建设密度”,规避城市建设项目范围内因发现历史文化遗存而影响其建设指标的情况,对行业提供借鉴意义。