央视网消息:系列报道《永不磨灭的记忆》,7月16日来关注80多年前发生的一场惊心动魄的“中国文化名人大营救”事件。1941年12月,香港沦陷,日军全城搜捕抗日文化人士。生死关头,大批在港爱国民主人士和文化人士却突然“神秘”失踪,几个月后却奇迹般安然出现在抗日大后方。这场被誉为“抗战以来最伟大的抢救”行动,正是中国共产党于危局之中精心实施的秘密大营救。

在深圳龙华新区白石龙村,高楼掩映下有一座白墙灰瓦的院落,这里是“中国文化名人大营救”纪念馆,也是80多年前一场秘密大营救的接待站所在地。馆内陈列着几封上世纪40年代中共中央与周恩来发往香港的紧急密电复原件,其中一封写着“太平洋战争爆发,香港已成死港,香港接朋友”。这些穿越时空的电波将时光回拨到84年前,掀开了那场惊心动魄的大营救序幕。

1941年12月25日,日军攻占香港,香港沦陷。宋庆龄、何香凝、茅盾、邹韬奋等大批进步文化人士与爱国民主人士滞留孤岛,随时面临日军搜捕的生死威胁。

中国文化名人大营救纪念馆讲解员杨一帆称:“在香港沦陷当天,党中央和南方局就迅速发来急电,明确表示八路军驻香港办事处的廖承志同志要迅速展开秘密大营救策划行动。”

廖承志、潘汉年、连贯等人接到电报,马上组织营救。

当时的香港街头遍布日伪特务,寻找四处躲避的文化人士难如登天,要突破封锁转移更是困难重重。该如何执行这场营救行动呢?关键时刻,廖承志想到广东人民抗日游击纵队即东江纵队的前身。这支中国共产党领导的抗日武装,一直是开辟华南敌后战场、坚持华南抗战的重要力量。

广州东江纵队研究会会长黄彦辉称:“东江游击队是我党在粤港地区的一支武装力量,东江游击区距香港最近,精通粤语、熟悉地形,能开辟粤港交通线。如果没有武装力量救助与护送,是无法在日寇严密封锁的险恶情势下将文化精英救出来的。”

1942年1月初,邹韬奋、茅盾夫妇等20多名文化人士扮作“难民”,在东江纵队护送下,历经艰险,从香港撤离到东江纵队驻地白石龙村。

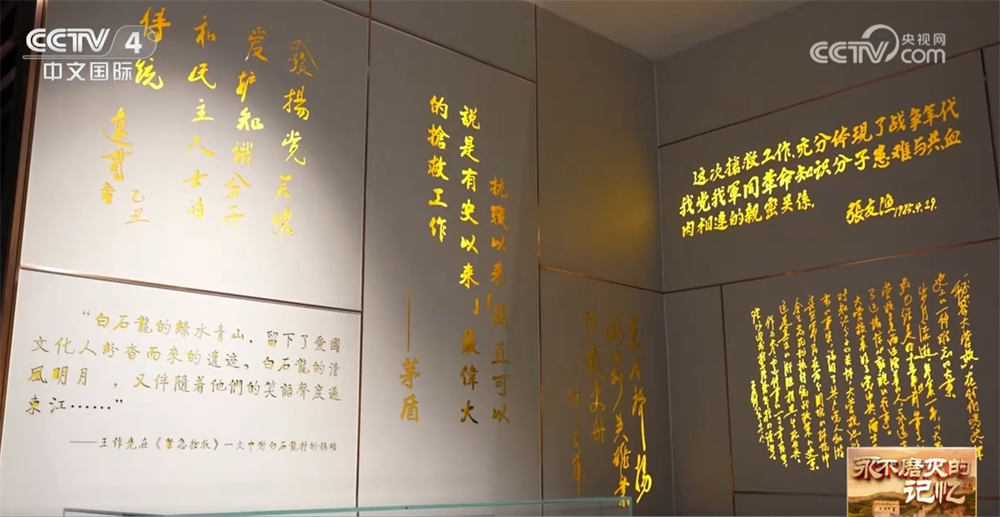

在纪念馆中,就留存着邹韬奋当时亲笔写下的“保卫祖国 为民先锋”的题字,他将这八个大字送给东江纵队,盛赞他们的英勇机智。他激动地说:“这次转移让我们意识到没有人民的枪杆子就没有人民的笔杆子,两者结合才能把日本侵略者扫出国门之外!”

然而就在文化人士刚觉得安定下来时,他们的外地口音引起了国民党特务的怀疑。2月底,党组织安排文化人士从惠州乘船前往老隆。

茅盾是首批被营救出来的文化名人之一,他在回忆录《脱险杂记》中详细记录了当时在香港的惊险处境和被营救的经历,他说,这场营救行动可以说是“抗战以来最伟大的抢救工作”。

这场中共中央领导下的秘密大营救历时6个多月,行程万里,共营救800多人。被营救人员包括何香凝、柳亚子、茅盾、邹韬奋、夏衍、范长江、蔡楚生、司徒慧敏等等,可谓灿若群星。他们在抗战期间以及在新中国成立之后为中国的文学艺术领域留下了众多不朽的作品。

2023年,一场名为《危难中的情谊—省港秘密大营救》展览在中国政协文史馆举办。大营救参与者、营救者及东江纵队的后人相聚一堂,重温先辈们的伟大壮举。

广州东江纵队研究会会长黄彦辉称:“中国共产党人的担当,危难中见深情,大营救的成功巩固和发展了抗日民族统一战线。中国共产党无愧为中国抗战的中流砥柱,这一段历史值得永远被铭记。”

大营救组织者连贯之女连子称:“回顾这场大营救,我就深深地感到了共产党人的博大胸怀。共产党统一战线从那个时候开始就深入人心。只有在共产党的领导下,这些民主人士也好,文化人也好,才能发挥巨大的作用,为国家作出重大的贡献,这一点是不可磨灭的。”