复旦大学艺术馆外景图,图/复旦艺术馆

文_陆亦瑝

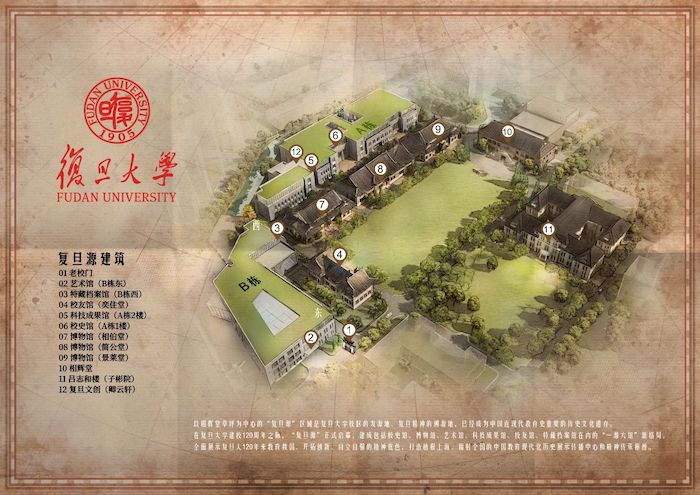

2024年5月18日上午,复旦大学举行“复旦源”文化育人功能区启用仪式,“复旦源”文化育人功能区是以相辉堂草坪为中心,建成“一源六馆”的新格局,校史馆、博物馆、艺术馆、科技成果馆、校友馆和特藏档案馆交相辉映。

同日,作为纪念复旦大学建校120周年活动之一,复旦大学艺术馆揭幕(正式开馆为5月24日)。复旦大学艺术馆由知名美术教育家、建筑师潘公凯教授担任馆长。首展由复旦大学哲学学院教授鲁明军担任执行策展人,本次展览共计41位国内外艺术家参展,包含王蘧常、朱东润、吴剑岚、潘公凯等10位复旦师生校友,共同为复旦120周年献礼。

1920 年复旦大学校舍全景图纸,图/复旦大学

复旦大学“复旦源”文化育人功能区,图/复旦大学

“日月复光华”出自《尚书大传》“日月光华,旦复旦兮”,诠释了日月更迭、光辉永续的意象,蕴含历史将不断重复,不断向前。展览聚焦当代认知、日常精神、气候危机与AI时代的创造力等当下时代的紧迫议题,分为四个单元——“重山复水”“复其见天地之心”“万物以复”“一阳来复”,分别探讨“古与今——传统与当代”“一与多——自我与他者”“人与物——差异与共生”“技与道——算法与魔法”四大议题。策展团队摒弃线性或因果关系的叙事模式,而是采用并置的方式来呈现这些议题,构建一个平等对话的网络结构,观众被引导重新审视人与时间、与空间、与他者、与自然、与技术之间的复杂关系,从而激发更深层次的思考与共鸣。

展览现场

第一单元“重山复水”

第一单元“重山复水”聚焦中国传统艺术与当代艺术的对话,探讨传统如何在当代语境中焕发新生。从古至今,山水探讨的是人与自然的关系,本单元通过绘画、雕塑、装置等多种艺术形式,展现艺术家对传统文化的创新诠释与当代转化,展现在后殖民主义语境下如何重写山水精神。

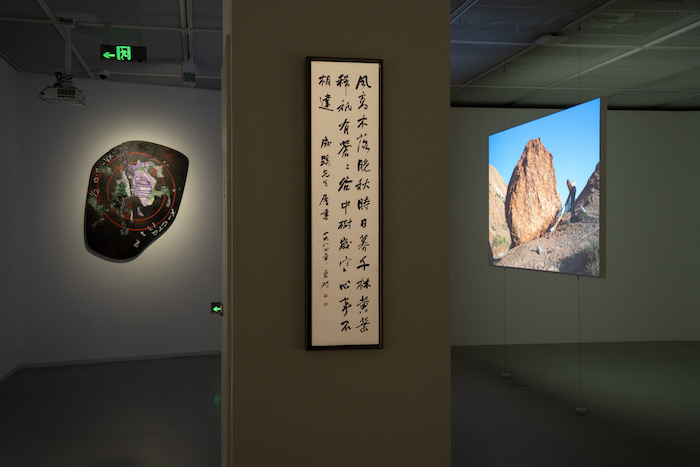

展览现场,右侧为庄辉的《祁连山系-22》,左侧为蔡坚的《把握》图/复旦艺术馆

《祁连山系-22》影像中,庄辉试图以个人之力撬动一块天然红色巨石,这种西西弗斯式的努力以失败告终,但以此成功传递了个体对自然的致敬。蔡坚的《把握》聚焦于“赌石”行业,作品中那些流动或破碎的图案在被真石漆覆盖后,再经由机械手段强行破坏,揭示了价值判断的主观构建性与临时性。此外,谷文达的《<唐诗后著>碑林四系》、王天德的《北苑问雪图》等作品一同诉说这文化、历史的解构与重构。

谷文达《<唐诗后著>碑林四系》

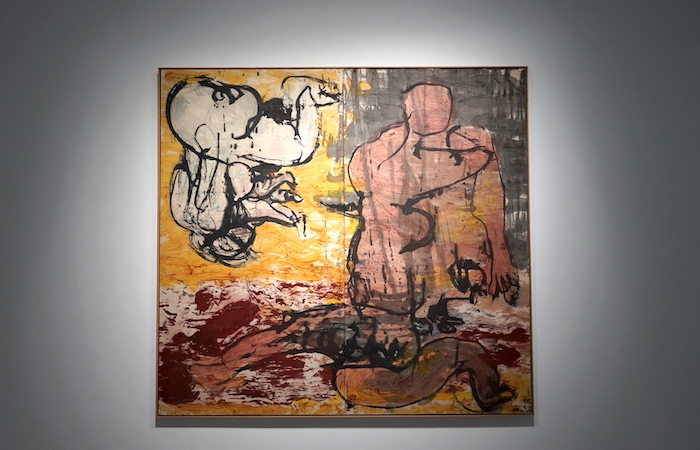

袁运生《测不准的距离》

杨福东《留兰》

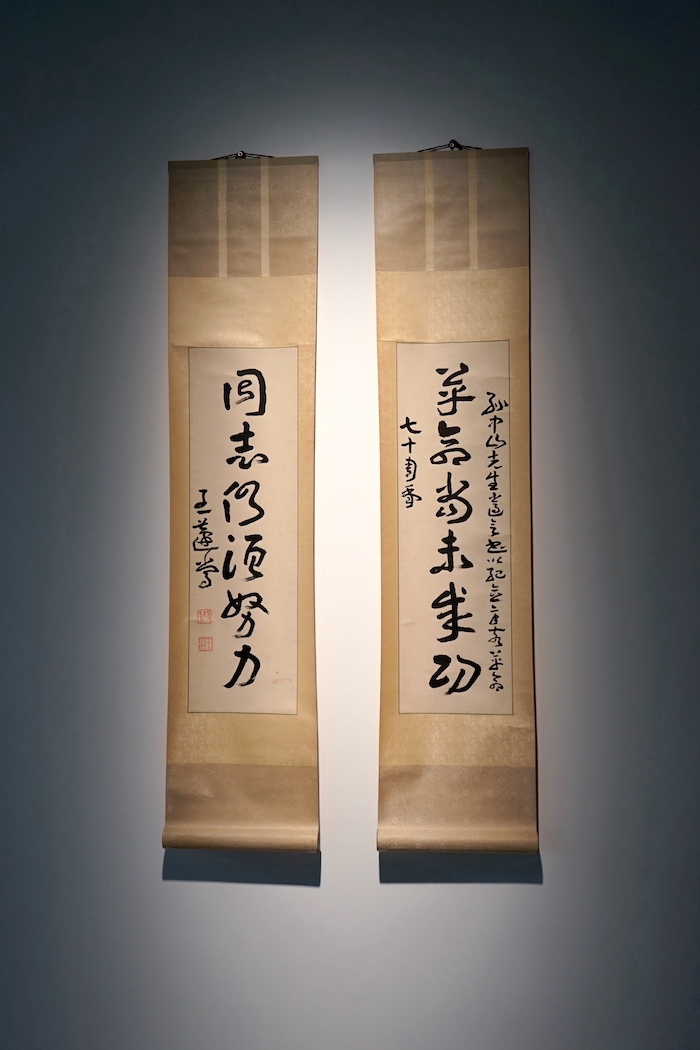

王蘧常《“革命”“同志”联》

第二单元“复其见天地之心”

第二单元“复其见天地之心”借由“一”与“多”的古老分歧,探究个人与集体、中心与边缘的关系问题,探问艺术与日常、精神与物质的交融与纠葛。通过互动装置、行为艺术等形式,探讨艺术如何塑造个体精神世界,引导观众思考艺术在日常生活中的意义与价值。

作为参展的复旦校友之一,冯骏原保留了贾德的极简主义形式,将贾德“堆叠”系列作品中用不锈钢、铁和有机玻璃制成的“盒子”替换成了军绿色“豆腐块式”棉被模型,触发了军队、兵役或是宿舍生活的集体记忆。艺术家鸟头将上百张尺幅相同的矩形照片并置、排列,以“横、竖、横”的结构构建整体画面,其中相片瞬间捕捉的云影、树影、光影在互相碰撞和链接中生长为一个具有流动性的文本。徐震的“意识形状”心灵健身操从舞蹈、体操和多种宗教文化仪式中获取灵感,融入祭祀、膜拜、礼仪的相关动作范式,通过健身操这一具有集体主义的行为将抽象的社会规训机制转化为可参与的行为艺术,通过让观众“用身体思考”,达成了比理论批判更深刻的认知颠覆。

刘建华《塔器》

徐震《意识形状》

鸟头《左右》

李明《ME|WE》

第三单元“万物以复”

第三单元“万物以复”讲述了在人类世危机的背景下,西方哲学转向中对“不以感知主体为基础的本体论”的诸多探讨,与老庄智慧遥“万物并作,吾以观复”相呼应,推动了生态批评与当代艺术的范式融合,希望在艺术作品中寻找到“万物皆化”的创生之力。

展览现场,中为邱宇《骨节中的异响》

“齐物”追求平等的存在论,否定人为的价值等级划分,主张差异性的本质同一性。李山以“解绑”为方法论,通过解除玉米的基因抑制,使其释放原始性状,进行生命本质的讨论,呼应庄子的“大同”思想。复旦校友曹舒怡通过形态各异的生物雕塑,追溯“前人类”生命史中有机物与无机物的物质循环,探讨生命与环境协调共生的交织关系。皮埃尔·于热通过影像作品《一种道路(未耕种)》记录非人类生命体的自主发展,以非人类中心的视角编织生态叙事,邀请观众重新审视人类在生命世界中的位置。

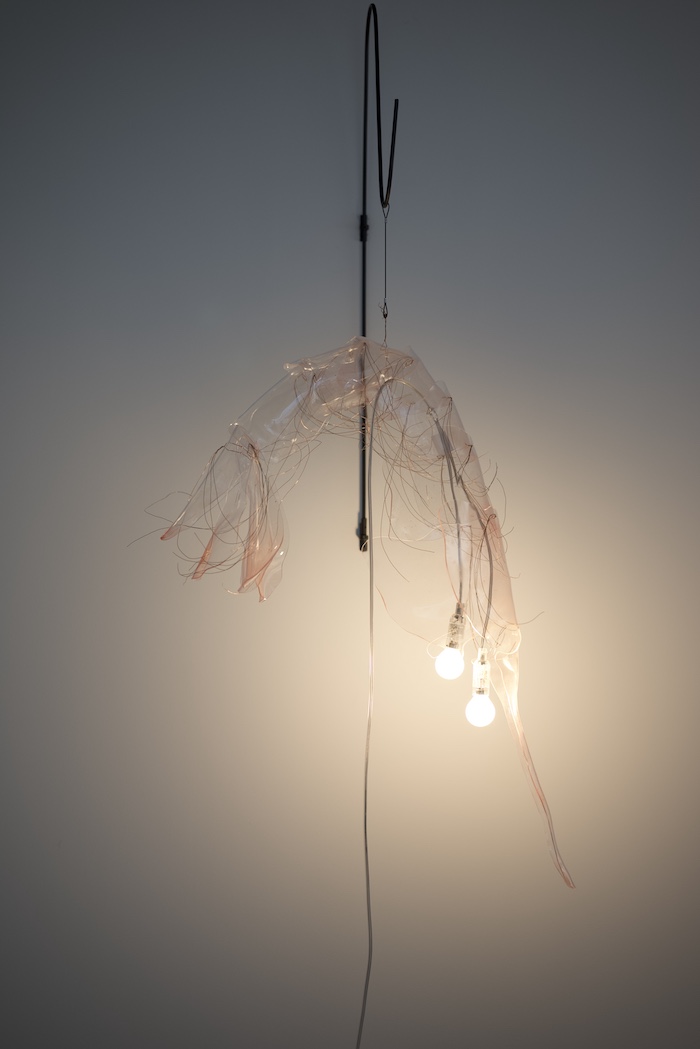

本单元的一些作品从批判的角度审视人与自然的关系,卡西亚·福达科夫斯基通过放大的虾壳和下垂灯泡的组合,构建失衡环境的隐喻,龙盼“穿过”展览墙体的铜树诉说自然与工业、技术的角逐和交融。树皮之下是密集的电缆网络,如同植物根系自然蔓延,缠绕树根,看似洁净的云计算实则侵蚀并缠结着生态网络。

曹舒怡《牙刺之一-七》

龙盼《风铃》

龚剑《心灵之眼—郁金香和洋水仙》与XMAN- R1机器人

卡西亚·福达科夫斯基《现在我明白了,尽管已经太迟了,我们并非总是从相同的角度看待事物(炙烤)XXXII》图/复旦艺术馆

第四单元“一阳来复”

第四单元“一阳来复”展望艺术与未来技术的结合,探讨人工智能、虚拟现实等前沿科技如何拓展艺术的边界,展现艺术家对于未来的想象。曹斐的《套娃宇宙》充满魔幻现实主义气息,身穿制服的科研人员、绿皮火车、俄罗斯套娃,这些历史碎片被重新打捞、装配,勾勒出一段充满乡愁的未来主义平行时空。冯骏原通过侵入性的异形物带领观众徘徊于空无一人客机的内部,这种令人不安的景象是艺术家对“空怒事件”展现的社会不平等性的回应。

幽灵般无处不在的技术正重写这当代与未来世界,李丹将沙漠景观与数字伪影结合起来,构建“戈壁幽灵学”。陆平原的雕塑作品《刑戮螯爪先师》被魏明德的《潜意识的黑洞》长卷包绕,沿着画卷搭建的螺旋型小径,观众被引入以AI生成的神像所构成的“赛博神龛”。通过“数据符咒”召唤出来的灵媒是AI生成的“技术之灵”,这仿佛是当今时代的幽灵显性。

冯骏原《空怒》

李丹《戈壁幽灵学》

魏明德《潜意识的黑洞》

“无平不陂,无往不复”,历史永远在循环往复中向前推进,每一次闭环,也是新循环的起点。观众从展览营造的过去与未来、个人与集体、人类与自然、现实与想象的艺术魔法洞穴中走出,走向下一场仪式的序章,山重水复,柳暗花明。

开幕式现场

正如复旦大学党委书记裘新在启用仪式致辞中所说,“复旦源”是复旦的,也是上海的;是校园文化地标,也是城市文化名片;是学校育人场域,也是市民共享空间。在未来,复旦艺术馆将以跨学科、前沿性和国际性为特色,联动国内外优质资源,策划高质量展览与公共教育活动,打造校园文化新地标。通过一系列精彩纷呈的公教项目与学术活动,邀请观众见证哲学和科学、艺术和技术的跨界共生。

展览海报

据悉,展览将持续至2025年10月10日。5月24日起,观众可通过“复旦源”小程序提前7日(不包括当日)预约参观“一源六馆”,包含艺术馆《日月复光华》,博物馆《中华文明溯源展》《为了民族的解放与进步——革命文物中的复旦和复旦人》等多个展览。