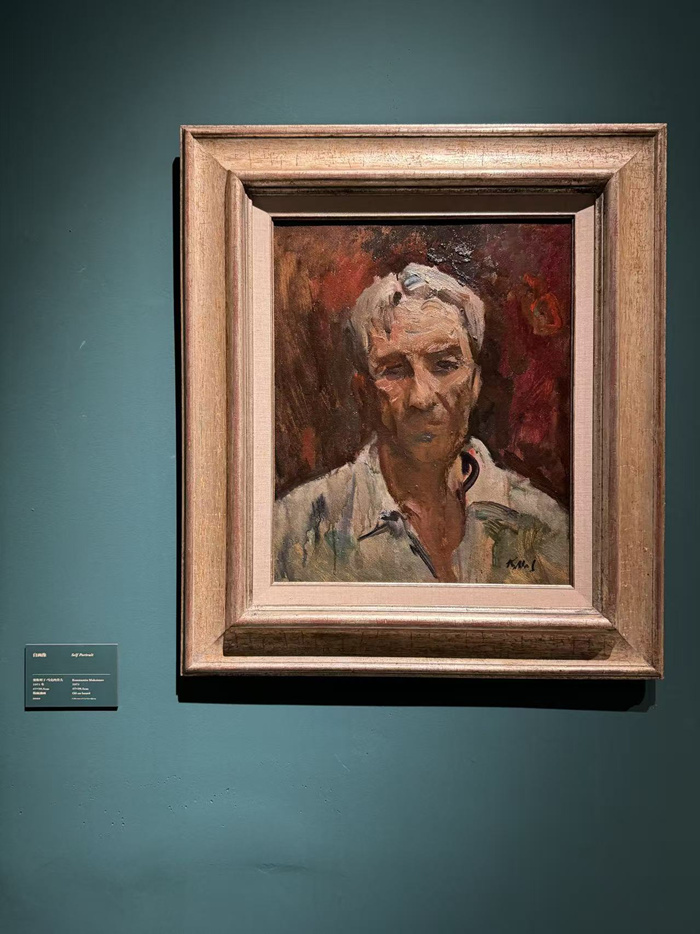

自画像 马克西莫夫 1971年板面油画

文/张渤婉

1955年至1957年,马克西莫夫以文化部特邀顾问的身份,在中央美术学院主持创办了油画训练班(史称“马训班”或“油训班”)。该班于1955年4月5日正式开班,至1957年7月完成教学任务,历时约两年半,其间共有学员21人入学,最终19人正式结业。

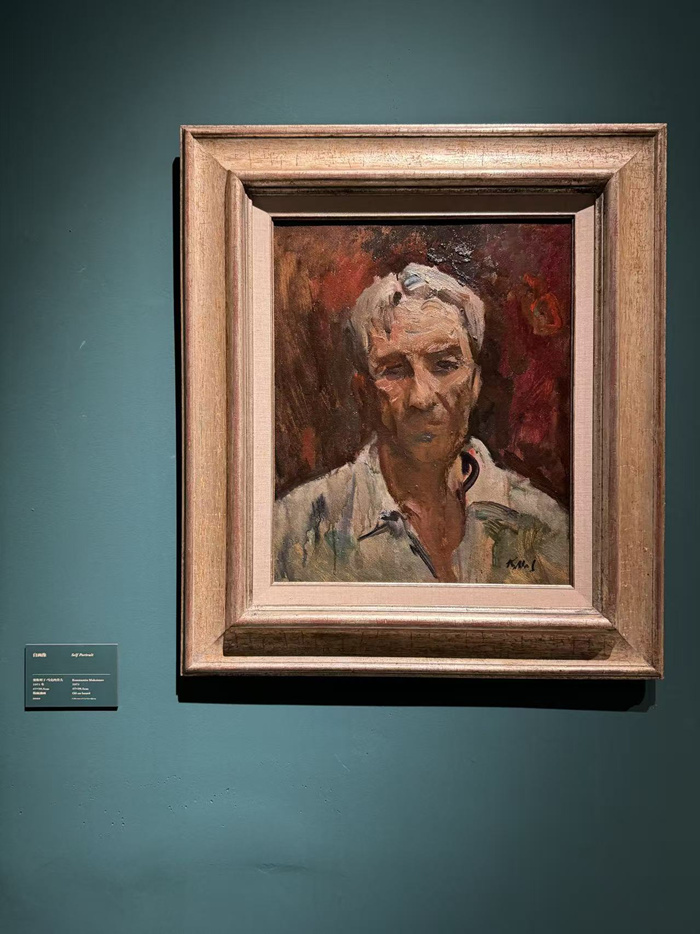

中央美术学院马克西莫夫油画训练班学员

作为二十世纪中国油画发展历程中的里程碑,马克西莫夫油画训练班(1955-1957)为中国培养了一代坚实的油画中坚力量,极大地推动了油画艺术在中国的本土化进程,其学术影响绵延至今。2025年,适逢“马训班”开班七十周年,为系统梳理并全面呈现这一历史事件丰硕的教学成果与深厚的学术价值,中央美术学院美术馆于2025年11月15日至2026年1月3日,举办“马克西莫夫油画训练班(1955-1957)教学成绩回顾展”。本次展览汇聚了油画、素描、手稿及相关历史文献共计270余件,并辅以100余幅珍贵的历史图片,旨在重现那段充满理想主义与探索精神的艺术岁月,并彰显其历久弥新的文化交流的重大意义。

展览现场 图片来源:中央美术学院美术馆

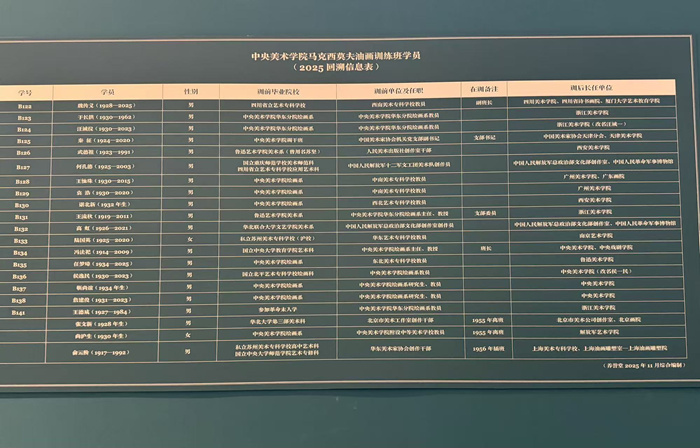

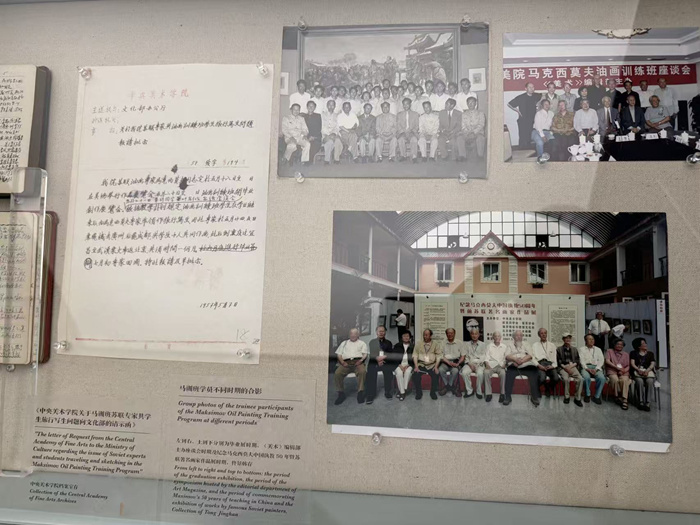

展览主体分为三个部分,结构清晰,层层递进。第一部分位于美术馆一层主厅。该部分通过精心营造的步入式景观空间,以历史图片、档案文献与文本资料为主体,构建了一段生动的历史回溯。展出的100余幅记录“马训班”期间教学、写生与日常生活的照片,连同马克西莫夫留存下来的授课笔记、已发表的各类座谈纪要以及学员们的回忆文字,共同勾勒出这个集体鲜活而真挚的学习轨迹与交往图景。

展览现场 图片来源:中央美术学院美术馆

第二部分位于美术馆3A展厅,是本次展览的华彩乐章。此部分以“马克西莫夫在中国”与“马训班毕业创作及手稿”两大板块并行展开,引领观众深入“马训班”的核心教学现场。在各方协作努下,展览汇集了包括部分马克西莫夫1957年个人展览原作,以及学员的毕业创作和手稿130余幅。这些珍贵的艺术档案在时隔近七十年后再度集中呈现,历史岁月宛若再现于眼前。

展览现场 图片来源:中央美术学院美术馆

第三部分位于美术馆四层展厅。此单元进一步聚焦于教学过程的剖析,通过“U字楼里的室内写生”、“京郊的阳光写生”和“毕业旅行写生”三个专题,展示了140余幅训练班期间的基础教学作业与户外写生习作。这些作品直观地反映了学员们如何在马克西莫夫的指导下系统性地接受并掌握从结构、外光到构图乃至绘画性等核心要素的油画启蒙,见证了他们在坚实的造型基础上所获得的成长与取得的成绩。

回溯历史:“马训班”的时代语境与历史使命

1953年,在“一五”计划制定和实施的大背景下,文教水平提高的需求空前强烈,美术教育的“正规化”迫在眉睫。中央美术学院的教学目标随之发生转变,即从培养美术普及的一般工作者,转向培养精通业务的美术专门人才。自那时起,油画在高等院校作为一门专业设立。1954年,中央作出“努力学习苏联艺术教学先进经验”的批示后,聘请苏联专家便成为一项明确的政策路径。不只是美术,而是在音乐、舞蹈、戏剧、电影等方面全面展开文化系统的中苏合作。至1955年2月,文化部正式邀请苏里科夫美术学院教授马克西莫夫来华,在中央美术学院开展工作。他的职责全面而关键,既直接指导“马训班”学员,也宏观参与油画教学大纲的制订,并就中国美术界的核心问题提供决策建议。

展览现场的文献资料

康斯坦丁·麦法琪叶维奇·马克西莫夫(K.M.Максимов, 1913-1993),出生于苏联伊万诺沃省沙特罗夫村的一个农民家庭。1936年进入莫斯科印刷学院油画系学习,同年转入莫斯科造型艺术学院(即后来的苏里科夫美术学院)继续深造,1943年以优异成绩毕业并留校任教。他凭借《莫斯科先进工作者在克里姆林宫》《莫斯科名人像》等作品于1950年首次获得斯大林文艺奖,后又因参与创作《苏联科学院主席团会议》于1952年再次获此殊荣,并被授予"俄罗斯联邦人民艺术家"称号。苏方从中国油画教育的实际需要出发,选择了他们认为适合的人选。

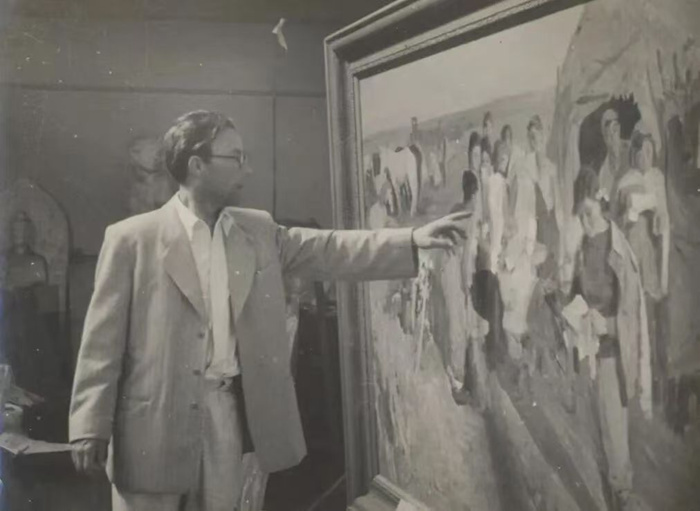

马克西莫夫在中国 中央美术学院档案室存

策展人曹庆晖在《请进来的油画》一文中这样评价马克西莫夫:“马克西莫夫有学历、有职称、有创作成绩、有教学经验,他善于表达和联系经典作品讲课,勤于身教和引导启发;还有一点更重要的,就是马克西莫夫这个人很老实!他为人老实热情,创作本分认真,教学按部就班,属于循规蹈矩型而非开拓创造型的人。这些特点,对于以中央美院为龙头的新中国油画教育重建来说应该再合适不过,因为重建急需的是树立一套“完整而科学”的现实主义油画标准与范型,而不是对现实主义教育的反思和开拓。这样的工作,当然非老实人莫属。”

1957年,马老师在课上看汪诚一的毕业创作《信》(汪诚一存)

“马训班”的招考方式是由相关单位按名额选送,而非在全国范围内报考选拔。学员中,年龄最长的是41岁(1955年)的冯法祀,最年轻的是21岁的靳尚谊,平均年龄在30岁以下,绝大多数来自美术院校系统。他们普遍有一定的美术学习经验,然而对于美术史知识、油画造型规律、色彩规律、人体结构等方面的专业储备总体薄弱。马克西莫夫根据对学员情况的掌握制定教学计划,因材施教,查缺补漏,为他们的终生创作生涯打下坚实的知识、技术和思想基础。

艺术丰碑:“马训班”的教学探索和教育遗产

“结构”是马克西莫夫素描教学的首要目标。在教学中,他针对学员在构图、透视等方面的普遍问题仅作个别指导,特别对“人体结构”进行专题化教学,提醒学员“结构是人的本质构造,体面明暗只是其外在呈现”的核心理念。马克西莫夫的结构观引入了苏联体系的理性精神——一种内含秩序规律的视觉观看方式,以及追求客观、情感与艺术统一的表达方式。这种更科学的观察表现方法,通过马克西莫夫的教学被系统植入新中国美术教育体系,在后续半个世纪持续影响着新中国油画重建进程。如同曹庆晖教授所言,“结构在新中国美术中的意义就远不是技术问题那么简单”。

冯法祀 1955年 纸本铅笔

靳尚谊 拄棍的老人王大爷 1955年 纸本铅笔

马克西莫夫在1955年美协全国理事会上曾坦率表达中国油画家对于室外光线的意识欠缺问题:“中国的油画家还不善于表现阳光,也就是法文所讲的‘外光’。而学习表现外光是不可缺少的,因为生活中有很多事情是在街上发生而不是在室内。……户外光线的表现在各方面对作品都是有益的,它使作品更富有现实性。”基于对现实情况的认识,马克西莫夫将表现外光作为训练的重点目标之一,从1955年夏天开始,多次带领油画训练班全体学员到北京郊区的温泉村、石景山钢铁厂等地进行写生训练。在田间地头,马克西莫夫与学生并肩工作,挥汗如雨。

秦征1955年发表在《美术》上的文章《培养画家自觉的责任感》:“回想起去年夏天下乡时,火热的太阳直射着头顶,这对刚刚来自遥远北方的莫斯科的客人说来是不大习惯的。但是,马克西莫夫教授每天工作的时间却比我们还要多。”老师的言传身教留给学生们深刻的印象,并影响了他们未来艺术人生的职业精神和工作态度。

何孔德 1955年 课堂写生场景

在户外自然环境中,马克西莫夫让学员们主动地对不同时间的阳光强度下色彩冷暖对比造成的不同色调氛围进行观察、写生,培养他们“既能在简单的色彩关系中具有冷暖颜色斗争的能力,还能分析自然界细微的色彩变化”,使他们领会和学习西方由古典时期到19世纪逐渐形成的表现光源色、条件色的色彩体系及其和谐美感。“外光”写生由此成为学员们课后自主训练的重要手段。

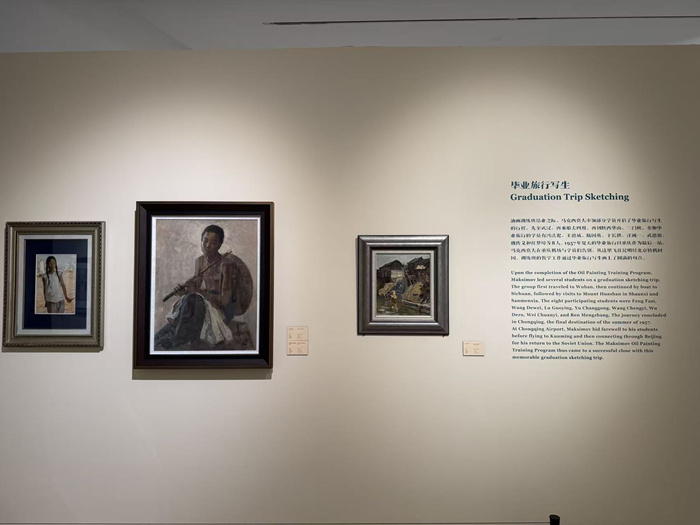

户外写生的练习贯穿了“马训班”的始终。油画训练班结业之际,马克西莫夫率领部分学员,冯法祀、王德威、陆国英、于长拱、汪诚一、武德祖、魏传义和任梦璋等8人开启了毕业旅行写生的行程,先至武汉,再乘船去四川,再到陕西华山、三门峡。重庆作为1957年夏天毕业旅行的最后一站,马克西莫夫在重庆机场与学员们告别,从这里飞往昆明经北京转机回国。训练班的教学工作通过毕业旅行写生画上了圆满的句点。

毕业旅行写生

U字楼里的室内写生

展览第三部分的第一板块“U字楼里的室内写生”,展出了两组课上写生练习,观众借此得以看到多个同学在同一节课上写生同一位模特的作品。其中一组是四幅由不同学员完成的课上写生作业,画面正中是一位裹着白色头巾的男性,身着红色背心和深蓝色裤子,披着白色外套,一只手搭在麻袋上,另一只手拿着一把锄头,轻搁在对侧的腿上。四幅画的角度有细微的差异,仿佛立体摄影的多重镜头,我们可以从中想象出画室中面对着模特展开画板的各位学员,在那样一个阳光充沛的日子,完成了一组可以彼此印证、互相解释的随堂练习。通过马克西莫夫老师的指导,他们接受结构、外光、构图乃至绘画性等富有体系性的基础教学,并在一次次的重复中获得成长。学员们面对相同的场景或模特,经由老师指导,对光线、色彩和形体塑造做出个人化的差异处理,最终形成独具特色的画面,这是集中训练和因材施教的共同体现,也成为学员们日后的创作中逐步发展出强烈的个人风格的起点。

靳尚谊 登上慕士塔格峰 180×270cm 1957年 布面油彩 图片来源:中央美术学院美术馆

马克西莫夫帮助当时的中国油画工作者们解决“画什么”和“如何画”的基础性问题。展览开幕这一天,靳尚谊先生作为“马训班”学员代表也来到了现场,观看70年前同学们和自己在马克西莫夫老师的指导下完成的毕业作品。

靳尚谊先生在开幕式上发言

靳先生对当时学习和创作的事情记忆犹新,当来到自己的毕业作品《登上慕士塔格峰》时,他告诉大家,右侧中部的丛山和石头是马克西莫夫亲手改过的。“马训班”全体同学的毕业作品,只有两三幅画未经过马克西莫夫的修改。这段回忆也和他于2000年出版的回忆录中的一段互相印证:“我的毕业创作完成以后自己也不满意,有力不从心的感觉,我使了最大的努力也就是这个样子了。从表达主题来看,马克西莫夫觉得也还可以。当然,马克西莫夫也给我改过一部分,像山上的石头,他帮我画的。展出的时候,董希文先生看了以后说了一句话:“你这张画气不贯。”……董先生这句话既是很准确的,也是很严格的,这我是深有体会的,也非常心服口服地接受这样的意见和批评。⋯⋯我深刻地感觉到自己未来的油画之路还相当的漫长和艰难。”马克西莫夫对学员们的帮助,不止是简单的技法修正。更蕴含了一位来自苏联的油画教育者引导当时中国油画从相对朴拙的状态,逐步建立起一套科学、系统的观察方法和表现体系。这既是技术的传递,也是观念的重塑。

遥望青春:“马训班”的集体面貌与个人探索

如果中国油画发展史有青春的模样,这次展览是可以走近观看它的温情方式。中央美术学院为“马训班”留存的详细教学资料,使观众得以在看到一批中国美术史里程碑式的油画作品之余,也可凭借足够的信息去遥想当年生动鲜活的教学图景和师生间真挚的学习与生活交往。

1955年油画训练班在京郊农村作外光作业 图片来源:中央美术学院美术馆

总体上说,“马训班”全体学员毕业创作的共性,体现在系统性的创作步骤、典型瞬间的选取、对光线和色彩的把握和深厚的素描基础上。具体来说,一是都按照系统性的现实主义方法进行训练。正值年华的中国油画家们并肩奋斗,在马克西莫夫老师的科学教导下,严格遵循了从选题,搜集素材,草图构思,色彩小稿,正稿绘制的创作流程,完成了从“土油画”到“正规油画”的集体蜕变,也从此改变了当时国内油画家凭感觉、缺步骤的创作习惯。二是都强调了“主题性创作”与“典型瞬间”相结合。马克西莫夫认为,艺术应当服务于人民,反映现实生活是选材的根本条件。所以,毕业创作的选题几乎无一例外地具有时代精神和社会意义。与此同时,他引导学生在一个叙事性场景中,选取其中最具有戏剧性,并最能揭露人物关系和主题的情节性瞬间,让画面充满故事感和张力。三是都完成了“外光”与“色彩的革命。马克西莫夫了解当时中国油画对“外光”认识不足的现实情况,他带领学生外出写生,并将习得的色彩规律运用于室内场景,使得毕业创作的作品整体上的色彩都做到了明亮、鲜艳和真实。四是都实现了从素描造型到油画语言的转型。马克西莫夫通过素描训练大家理解和表现物体空间结构的能力,并将其作为形成油画语言的坚实基础,使人物和场景更加真实可信。

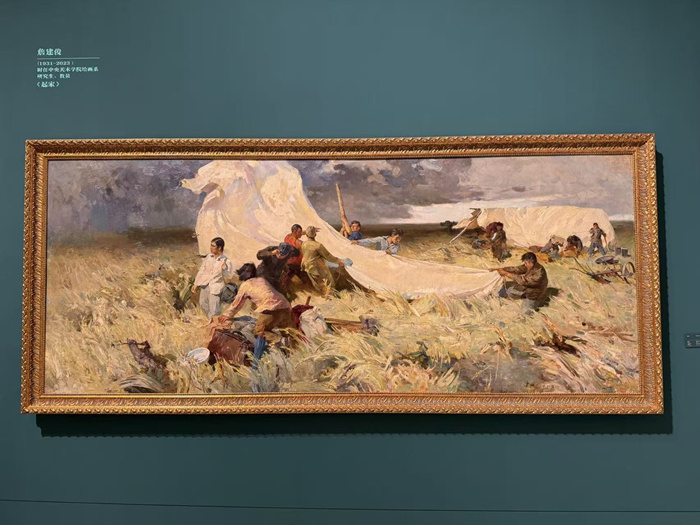

詹建俊 起家 1957年 布面油彩

詹建俊 起家(局部) 1957年 布面油彩

詹建俊 起家(局部) 1957年 布面油彩

如果说“马训班”学员们的集体面貌共同呈现了一段客观条件不足,却透过勤奋和坚持不断进取和攀登的奋斗时代,而每一个参与者的个人探索,则展示了中国油画家的艺术才情与个性发展之路。这其中的关联性与差异性,是观看本次展览的另一个重要的着眼点。

作为“马训班”最具感染力和代表性的作品之一,詹建俊的《起家》将时代命题与个人激情融为一体,在完美体现马克西莫夫倡导的科学创作流程、严谨造型规律的同时,对叙事方式和构图形式展开了更深入的个人思考。一来,比起同期描述历史事件或英雄人物作品多采用的直白叙事方式,詹建俊放弃了对“青年垦荒队”日常劳动的具体场景,而是捕捉了一个更戏剧性的瞬间:暴风雨来临之前,一群垦荒青年争分夺秒,与狂风分离搏斗,努力固定帐篷。这个场景的选择避免了刻板说教,将艰辛劳动与创业豪情浓缩为一个瞬间,将建设祖国的气魄以更为浪漫的视觉语言表达出来。二来,“S”形构图独具匠心,动感十足——拉扯帆布的人群和被风挂起的帐篷帆布,以点和面结合的方式引导了观众按弯曲的动线进行观看,仿佛感受到狂风呼啸和青年们的力量。这既是詹建俊对苏式油画中现实主义“戏剧瞬间”的沿袭,也是个人风格的充分发挥。

“马训班”的历史,是在时代需要与个人才情、外来体系与本土实践之间统一协作的一段佳话。这些探索如同深埋的种子,最终在美术史的土壤中生长出超越最初使命的茂密丛林。回望“马训班”,我们致敬的是一个充满生机的开端——它昭示着我们,艺术真正的生命力,永远在勤恳的创造中迸发。(本文图片除注明来源外,均由作者现场拍摄)