(香港文匯報記者 唐文)特區政府去年因應先行先試計劃結果而宣布暫緩垃圾收費。為了解市民對垃圾收費政策及減廢回收措施的看法,香港文匯報早前透過文匯網、大文網及點新聞三個平台推出問卷調查,收集市民關於參與減廢回收意願、對垃圾收費和廢物管理措施等方面的意見,逾7.5萬人次參與。逾九成受訪者對減廢回收持積極態度,反映市民認同減廢回收目標。有逾八成受訪者認為現階段不應該推行垃圾收費,並更傾向政府先完善回收設施,以及加快興建焚化設施等解決方案。餐飲、物業及回收業界與學者均認為,本港經濟尚未完全復甦,收費恐加重負擔,現有措施已見成效,應繼續以教育及獎勵推動減廢,垃圾收費應是減廢的最後手段。

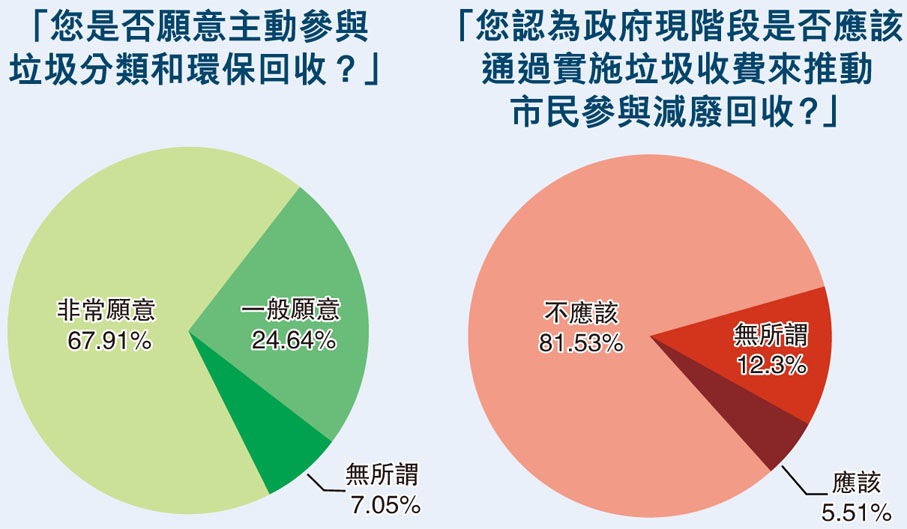

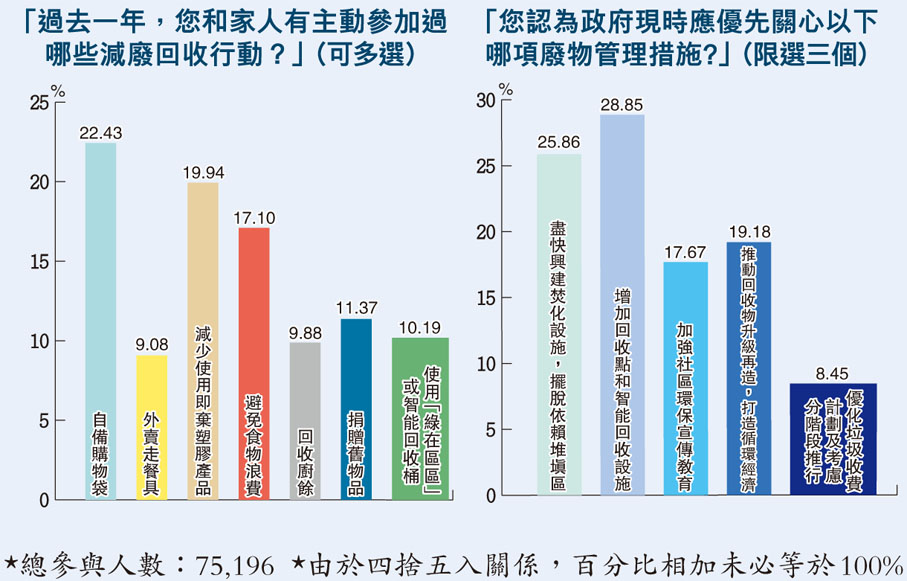

今次調查於8月20日至30日期間共收集75,196份問卷,當中67.91%市民「非常願意」參與垃圾分類及回收,24.64%「一般願意」(見表)。在過去一年,市民大多有主動參與減廢,其中22.43%市民會自備購物袋,19.94%減少即棄塑膠,17.10%避免食物浪費,約一成市民會使用「綠在區區」或智能回收桶(10.19%)及捐贈舊物(11.37%)。

調查結果與客觀情況脗合,根據環境保護署提供的數字,香港近年減廢情況明顯改善,棄置於堆填區的垃圾量由2021年高峰的每日11,358 公噸,下降至2024年的每日10,510公噸,減少共7.5%;同期的人均棄置量亦從每日的1.53公斤,下降至1.4公斤,減少共8.5%;回收率亦由 2020年的28%升至2023年的33%,相信與市民回收意識提升有關。

調查亦顯示,有81.53%受訪者認為現階段不應該推行垃圾收費,並優先支持政府增設回收點(28.85%)及興建焚化設施(25.86%),僅8.45%關注優化垃圾收費計劃。

香港城市大學理學院副院長兼海洋環境健康全國重點實驗室主任梁美儀教授分析指,調查反映市民積極參與分類回收,不少市民已經養成回收習慣,並廣泛使用「綠在區區」服務。過去一年,透過宣傳教育和正面獎賞,市民的減廢和回收意識已有明顯提升,不僅減少使用膠袋,亦支持減少使用一次性塑膠餐具和產品,體現對地球的關愛和對美好環境的追求,「非常高興見到積極成果。」配合未來「轉廢為能」設施發展,他相信香港會更有效地回收和處理固體廢物。

就垃圾收費政策,梁認為,目前經濟環境仍在復甦,各行各業正努力拚經濟,目前並非推行該政策的理想時機。「我們應繼續透過教育和獎賞機制,加強對市民的正面鼓勵,進一步減廢和提升回收率。現時已有良好的成績,有效紓緩了廢物管理的壓力。既然正面鼓勵已見成效,垃圾收費政策目前暫不急於推行。」

香港理工大學土木及環境工程學系研究員鍾姍姍接受香港文匯報訪問時表示,有關結果與其觀察相符,香港近年減廢情況改善,回收率上升。鍾姍姍表示丟棄垃圾是日常剛需,市民普遍不認為是「罪過」,但垃圾收費涉及直接金錢成本,故較多人表示反對。至於是否有其他減廢措施,鍾建議政府將來可考慮將更多產品納入生產者責任計劃,讓消費者和生產者共同承擔成本。

物管業:市民回收意識提高 收費應是最後手段

香港物業管理公司協會前會長陳志球表示,經濟壓力和人力挑戰令垃圾收費政策不宜在現階段重推,尤其是民調顯示現有措施已見成效,應繼續優化配套而非急於收費。他指,收費僅是減廢手段之一,香港正面臨經濟挑戰,飲食和零售業壓力大,連鎖酒樓結業頻現,市民生活成本高企,收費恐「百上加斤」。同時,物管業界人力短缺問題嚴重,前線勞動力不足,業界雖在財政及設施上準備就緒,但人力配套仍未完善。「在現有措施已見成效的情況下,收費應是最後手段。」

陳志球續指,過去一段時間,物管公司和業主立案法團積極配合減廢政策,包括增設回收設施、舉辦以物易物活動及推廣教育,特別在廚餘回收方面,不少屋苑自行購置廚餘機。商場和食肆亦減少使用即棄塑膠,居民自帶容器購買外賣的比例增加。「這些正面進展顯示,全民參與回收的意識已提高,無需收費已見成效。」

餐飲業:若推收費 業界恐難負擔

香港餐飲聯業協會主席楊振年指,現階段推行垃圾收費將加重餐飲業界經營壓力,尤其是目前經濟低迷,餐飲業面臨結業潮,估計若以舊有指定袋模式推行收費,將令食肆分店每月增加數千至數萬元成本,業界恐難負擔。他建議政府以教育和獎勵代替收費,待經濟及配套改善後才再慎重考慮是否需要收費。

楊振年指,餐飲業願意積極配合減廢理念,從源頭減少廚餘,包括精準控制食材用量、調整菜單分量,例如將酒席從八道菜減至六道,並在分店推動廚餘回收。外賣減塑方面,部分食客也會主動自備餐盒,特別在屋邨店舖,自備餐盒顧客比例增約一至兩成,還有部分餐廳推出自備餐盒折扣或現金券,已見一定成效。

街坊:環保政策應循序漸進 積分獎勵計劃吸引

王小姐:我認為垃圾收費整體來說不太適合香港,實際可行性比較低。市民首先要將垃圾分類,再購買指定的專用垃圾袋,而且要讓全港各區都落實執行,這樣的政策應該從長計議,不能像之前那樣只在部分地區小規模試行,早前的試點效果看起來也不算理想。環保政策應該循序漸進,先讓市民建立起環保意識,之後才慢慢推行更進一步的政策。政府已在積極推進回收利用,我常看到很多不同類型的回收點,不管是臨時的快閃回收站,還是常設的回收站,總是有不少人參與。政府推出的積分獎勵計劃也很吸引人,對不同階層的人來說都有實際好處。

梁先生:垃圾收費並不是交了錢買了指定垃圾袋就完成了,問題是有沒有其他方法可以減免費用呢?我更關心的是後續的處理措施,比如垃圾回收後如何再分類、再利用。

洪女士:我認為目前的大環境並不適合推行垃圾收費。現在經濟狀況不好,對市民來說,這項政策百上加斤,大家難以接受。其實很多市民在垃圾分類方面已經做得不錯,特別是廚餘分類回收。我經常參與「綠在區區」的活動,那裏的廚餘收集箱晚上經常都已經滿了。這些回收點既能儲積分,又可以用積分兌換物品,真的很好、很方便,我也一直有參與。

經濟仍在復甦 回收界:垃圾收費暫不宜重推

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成接受香港文匯報訪問時表示,市民抗拒垃圾收費並非反對環保,主要是因經濟壓力,民調數據亦顯示,市民會主動回收和減少浪費,相信大家普遍具有環保意識。

劉耀成分析,在香港推行垃圾收費的難度在於根深蒂固的「免費丟垃圾」習慣,「大家多年已習慣掉垃圾是不用給錢,但外地有些地區是有這種傳統,所以推動得到。」他舉例美國部分州縣,棄置特殊垃圾例如輪胎需要額外付費,但香港的時機還不成熟。

香港環境衞生業界大聯盟副召集人(廢物處理業)邱培林表示,特區政府提出垃圾收費政策的初衷良好,但民調結果顯示,現實層面存在太多挑戰,特別是疫情後經濟復甦緩慢,市民對額外開支敏感,故收費被視為重擔,不適宜現在重推,業界希望政府以加強宣傳教育、增加回收設施便利性、提供回收誘因等方式多管齊下,鼓勵市民更多回收。

談及市民較關注的興建焚化設施,邱培林表示,香港目前有兩座焚化爐正在興建或規劃,如果市民能持續保持減廢勢頭,則未必需要興建第三座焚化爐,「焚化亦非萬靈丹,膠樽、玻璃等可回收物不應該直接丟棄焚化,是可以循環再造。我們也要加強教育,讓市民從源頭上減少無效購買、用完即棄的習慣。」

世界綠色組織項目策劃副總監黃俊賢分析指,民調結果與他預期一致,市民願意參與減廢,但對推行垃圾收費政策意願不高,這也是早前政府暫緩垃圾收費的原因之一。為實現《香港資源循環藍圖 2035》及「零廢堆填」目標,黃認為收費可以作為長遠的考慮措施,但需配合其他策略,包括繼續完善回收網絡。