(香港文匯報記者 蕭景源)香港老牌麵包西餅店大班西餅今年6月結業後,敲響麵包業以及餐飲業求變、求新、求存的警號。香港文匯報記者直擊香港業界逆境中腦筋急轉彎,有逾半世紀老字號餅家忠於原始,沿用手工製生產流程保存原味,同時結合社交平台進行新式營銷;也有天然酵母麵包店推體驗班,將麵包變得好味更好玩。在港創立超過50年的連鎖西餅店聖安娜餅屋更「出位」,近日轉型進軍兩餸飯市場,在太子新開張的門店推出韓式高檔次兩餸飯,每日上午11時開始供應,主食可揀選飯或麵,菜式包括吉列炸雞蛋豬排及泡菜煎餅等,附送海帶豆腐湯,還提供堂食座位,為食客帶來新的味蕾體驗。

聖安娜餅屋新開的分店位於協成行太子中心,除出售麵包及西餅外,還新設兩餸飯櫃位。據了解,該店提供的菜式包括吉列炸雞蛋豬排、泡菜煎餅、泡菜炒飯、甜辣豬肉、醬炸雞塊、豬肉煎餃、南瓜煎餅等,新開張的50元優惠價格,包括兩款菜式,可配搭飯或麵,另有每日例湯,但不知優惠期到何時。除兩餸飯外,顧客亦可選擇買淨餸,豬肉煎餃、醬炸雞塊及泡菜煎餅,一律3件售價38元。

店內設枱櫈可堂食

香港文匯報記者昨日傍晚時段到場直擊,見店內近牆位置設有5張至6張枱櫈供顧客堂食。

不過據現場所見,顧客主要是到店內購買餅食,不少人則是看見該店的兩餸飯廣告後,便好奇入內看看,另有人只在門外用手機打卡。

市民李女士表示,平日甚少光顧該餅店購買西餅,但認同轉型的做法,「都好吖!識得變通。」相對於其他食肆的兩餸飯售價30多元,她認為該店兩餸飯50元較貴,並坦言:「合胃口才會幫襯,雖然有進店內了解,但覺得不太啱自己口味,感覺麻麻,暫時唔試住。」

亦有巿民專程到場光顧,其中王女士不諱言:「來睇吓及試吓,純粹出於好奇,因為都唔知(味道)得唔得。」她直言,如果是一些小館突然轉型,不會感到奇怪,但對於如聖安娜餅屋那麼大規模的公司突然轉型售賣兩餸飯,「都唔知佢有冇自己的廚房。」她用餐後指菜式的味道可以接受,只嫌價格略貴,且餸菜的選擇較少。

聖安娜餅屋於1972年在港島跑馬地開設第一間分店,至今已有53年歷史,提供多款麵包、蛋糕及西餅等,當中橢圓形設計的蛋撻為其特色產品,目前全港分店數目共有110間。

用故事唱好老味兒 餅舖跨界拓新天

(香港文匯報記者 吳健怡)每個老字號都是一個時代的烙印,傳遞着一代人的回憶。唐餅就是昔日物資匱乏年代下,苦中一點甜的歲月足跡。不過時移世易,這「一點甜」撞上當今琳琅滿目、眼花繚亂的百味衝擊,生存空間日益逼仄。與時代巨輪角力、守護老味道就成為不少老字號頭號任務,屹立深水埗逾半個世紀的「八仙餅家」在傳統與創新、傳承斷裂與經營思維滯後,以及成本與定價三重夾擊下,開拓新思維,以故事化營銷手法讓老味兒刻在新一代的記憶裏,並透過跨界別合作拓展新客源,讓老字號在飄香的歲月軌跡中,開闢一條融合傳統靈魂與現代脈動的新路。

「八仙餅家」故事始於上世紀六十年代的長沙灣道,是昔日八仙大茶樓熱氣蒸騰的餅房,茶樓早已結業,但餅房卻得以保存,後來遷往南昌街延續老香港的味道。

「八仙」及「PS」組成金漆招牌矚目

香港文匯報記者日前探店,步入店內時光恍如定格在已封塵的歲月裏:牆上是色彩濃郁卻已斑駁的八仙主題海報,玻璃櫃裏皮蛋酥油潤透亮、椰堆蓬鬆誘人、香蕉糕軟糯清香、老婆餅酥皮層層分明。最矚目的仍是那幅訴說着近六十年歷史的大型木製金漆浮雕:以「八仙」及「PS」組成的茶壺模樣金漆招牌。

一樣的擺設,一樣的顧客,不同的是顧客也已老了,當年是牽着母親的手、嚷着要買糕點的孩童,如今已是兩鬢斑白的長者,李伯是其一人。他表示,最喜愛吃有豆沙餡料的糕點,雖然其他區的餅店也有同款「老餅」,但都沒有餡料,「食慣這種味道,每次食都能重溫兒時記憶。」

食慣老味兒的還有潘先生,他是不一樣的存在,不少老字號都有不外傳的執念,幫襯二十多年的他卻能由顧客搖身一變,成為該店經營者之一。潘先生如數家珍介紹該店的「心臟」 ──一台大焗爐。狹小工場裏,幾個老師傅每天天未亮就開工,揉麵、搓蓮蓉、包餡料,背後就是熱氣騰騰的烘烤,不消一會已汗流浹背。

在工業化的當今,不少糕點工場都採用機械化生產,甚至外購中央工場預製,惟該店始終堅持人手即製即賣,潘先生向記者表示手工與新鮮是該店的根,是該店屹立至今的關鍵。

忠於初心的代價不菲,雖然該店位於深水埗的500呎地舖及葵涌一工廈3,000呎工場均是自置物業,不必捱貴租,但近月不少老店接連結業敲響警鐘,「大班結業是個警號,大家面臨的問題很相似。」

重視內地小紅書傳播力

不過,正所謂「有危才有機」,在這困境之中,潘先生對老字號的未來仍有清晰洞察,堅信核心價值在於無可替代的工藝底蘊與文化符號,而非固守舊形式,創新也不是顛覆傳統,而是用現代語言重新演繹。品質為生命線,「八仙餅家」的堅持在於看不見的細節:用料上乘、香港自家工場熬煮,宣傳策略上求新,拓展不同的客源,例如通過短視頻、紀錄片等觸動人心的軟傳播,以平台來講述關於八仙餅家的故事,內地小紅書社交平台的傳播力尤其值得重視。

該店更曾嘗試與咖啡廳合作,讓傳統唐餅搭配新式飲品,效果甚好,但他更期望可以與旅行社聯手,將餅店打造成遊客體驗香港地道美食文化的站點,成為特色手信來源。

物理碩士圓麵包夢 開班推廣烘焙樂

(香港文匯報記者 吳健怡)深耕天然酵母麵包17年及創立「Levain Bakery」品牌的烘焙達人李國彰,本身擁有物理學碩士學位,卻一直有個麵包夢,2008年毅然轉跑道走入熱廚房,跌跌撞撞打出名堂,備受小紅書等內地社交平台追捧,成為網紅麵包店之一。面對當前的麵包市場,他坦言當今的客人除果腹之慾以外,更重視「體驗式消費」和「極致匠心」,故該店推出豐富多樣的烘焙體驗班活動,將單純的消費場所升級為滿足都市人辦公休憩與親子社交的複合型空間,在逆風中找到生存甚至發展的空間。

面對早前的大班麵包西餅店結業,李國彰點出其中的關鍵原因,大型老字號往往背負龐大的店舖網絡與高昂的管理成本,在經濟波動時更顯脆弱,以及近年北上消費潮的疊加衝擊,加上大班的盈利模式單一與服務體驗不足,忽略與時俱進的「體驗感」,成為該公司結業的主因。「一年只靠一個月(月餅季)賺錢的模式風險極高。」

李國彰對香港麵包市場仍抱持樂觀,相信憑着「窮則變、變則通」的金科玉律,定能繼續攻堅克難,事實上他的創業路亦不是一帆風順。

「體驗式消費」吸客 成功打響名堂

經歷無數次失敗才得以尋找商機之路。並非出身麵包店世家、亦非學徒出身的他,在喜愛烘焙的父親影響下,過去每天放學都趕回家製作麵包,摸索其中的竅門。2008年跑到連鎖麵包店做學徒逾一年,翌年與朋友合資經營,在佐敦開設第一間天然酵母麵包店,但當時大部分市民不太接受歐陸式麵包,麵包店每月虧蝕,最終只營運一年多便結業,他蝕本十多萬元。

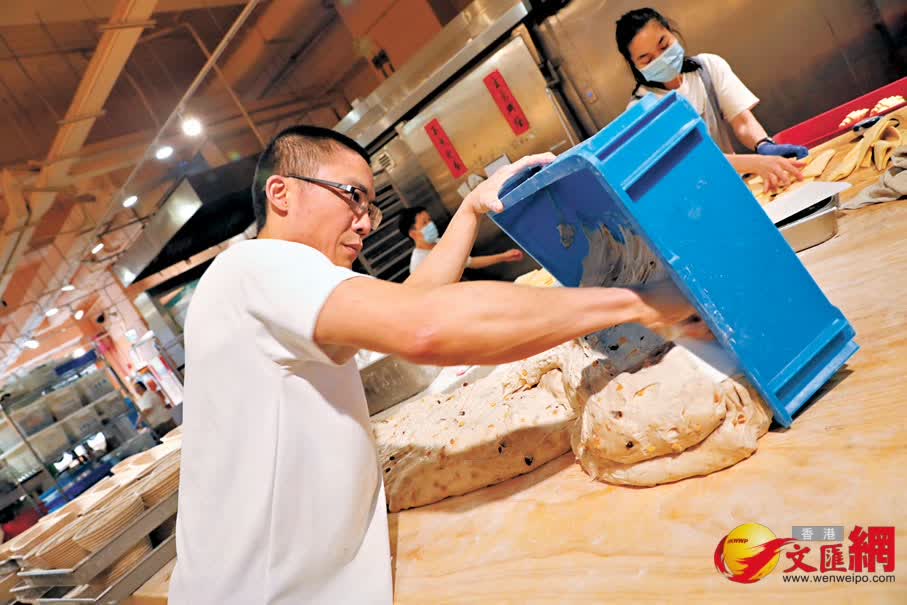

深思熟慮後,李國彰決定獨資經營麵包店,在2014年於中環元創方開設第二間,便已經在營運理念上加入「體驗式消費」,開設不同麵包烘焙的課程,與更多對麵包烘焙感興趣的愛好者分享,當時每月營業額達30萬元至40萬元,疫情期間更主動出擊,於2020年在愉景灣開設分店,再於2022年於鰂魚涌承租6,000呎巨舖,將其中三分二空間打造成開放式專業級麵包工廠,客人可以感受揉麵團、甩麵團時的表演張力,用餐就像在觀賞表演一樣,讓顧客「食得放心、玩得開心」,創造了值得回味的獨特價值,成為吸引客流和口碑傳播的王道。

開放式廚房方便顧客拍照分享

另一方面,李國彰的行銷之道獨樹一幟。他認為,店舖本身就是最好的宣傳,開放式廚房裏師傅們專注工作的專業姿態、俐落流程和整潔制服,構成了強烈的視覺吸引力,自然促使顧客拍照分享,形成自發性宣傳。

酵母麵包的製作工藝極為複雜耗時,每當新鮮出爐的麵包香氣飄散在香港的街角巷尾,承載着技藝與溫情的「香港味道」,牽引着顧客一再回頭。

製唐餅憑「眼手心」 傳承老店「記憶之味」

(香港文匯報記者 吳健怡)現時不少老字號皆面對傳承的困局,除了品牌能否歷久不衰,第二代、第三代先不論可否超越前人偉績,是否願意接手也是問題,其關鍵在於「歷久彌新」。舌尖上的「斷檔」危機不僅是「八仙餅家」的十字路口,更是無數承載着城市記憶的老手藝,共同面對的未來考卷。唐餅匠人李師傅「憑眼」、「憑手」、「憑心」的執着淬煉,與第二代掌舵人的堅持不懈,是「八仙餅家」招牌得以存續之根本。

清晨七點半,當城市剛剛甦醒,「八仙餅家」後廚的爐火已然升起,製作唐餅的李師傅已經在麵粉的飛揚與烤箱的炙熱中展開工作,汗水順着額角滑落,滴進衣領,他卻無暇擦拭,雙手在案板與烤爐間嫺熟地舞動。

在他眼中,做餅的真諦在於「憑眼」、「憑手」、「憑心」─一雙洞察火候的利眼,一雙揉捏分寸的巧手,一顆耐得住寂寞與高溫的匠心。縱然家有兒女,但他坦言不太鼓勵子女踏入這行,那雙巧手守住了餅香,卻似乎挽不住技藝傳承的流逝。

店二代面臨抉擇:是轉變還是堅守﹖

「八仙餅家」第二代掌舵人張子榮的心裏,比任何人都更清楚父輩創業的艱辛與守業的不易。他曾表示,站在父輩打下的基業上,面臨的抉擇更為現實:順應時代潮流,將承載家族心血的地舖轉租牟取更豐厚的利潤?還是堅守父輩那份樸素的初心,讓街坊鄰里繼續品嘗到記憶中的老味道?

「將地舖租出其實賺得更多。」張子榮坦誠道破現實,「繼續經營,只是想維持爸爸的心願,讓街坊還能吃到我們的傳統餅食。這份堅守,源於對父親心血的無言承諾,也源於對社區那份質樸情誼的不捨。」接班人方面,他豁達地說:「隨緣吧,如果子女沒興趣,夥計接手也可以。」