新华网北京7月17日电(记者 李楠)近日,中国农业科学院植物保护研究所联合多家国内外知名研究机构,在《国家科学评论》上发布了一项重要研究成果。他们发现,二氧化碳(CO2)不仅是影响全球气候的关键因素,还作为一种化学信号,显著影响棉铃虫的产卵行为。

该团队由植保所抗虫功能基因研究与利用创新团队领衔,与农业基因组研究所、挪威科技大学以及德国马克斯·普朗克研究所的科研人员共同合作。他们通过一系列精密的实验,揭示了三个味觉受体在棉铃虫感知CO2并作出行为响应中的关键作用。

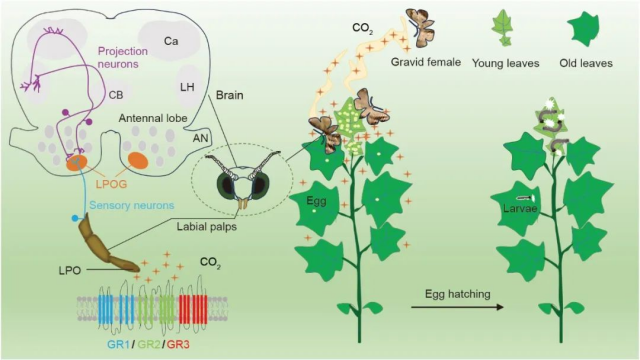

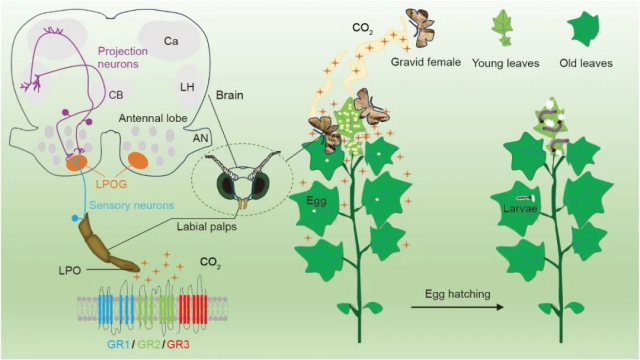

研究指出,棉铃虫能够感知植物释放的CO2,并倾向于在CO2浓度较高的幼嫩叶片上产卵。这种行为策略有助于其后代的生长发育,提高幼虫的存活率。然而,在模拟未来大气环境,即将CO2浓度提升至1000 ppm的条件下,棉铃虫对幼嫩叶片的产卵偏好显著降低。这一发现暗示了全球气候变化可能对昆虫种群繁衍产生深远影响。

为了深入了解这一机制的生物学基础,研究团队成功鉴定出棉铃虫下唇须中特异性表达的三个味觉受体(HarmGR1、HarmGR2、HarmGR3)。这些受体共同介导了棉铃虫对CO2的感知,进而触发一系列神经反应,最终影响其行为选择。利用CRISPR/Cas9基因编辑技术,研究人员发现,敲除任一受体都会导致棉铃虫丧失对CO2的感知能力,进而影响其产卵位点的选择。

此项研究综合运用了生物化学、神经生物学、电生理学和行为学等多学科手段,从多个层面全面解析了CO2如何调控棉铃虫的产卵行为。这一成果不仅为气候变化对生物多样性影响的研究提供了有力证据,也为全球温室效应背景下的农业害虫防控策略提供了新的视角。

该论文的通讯作者为中国农业科学院植物保护研究所的王桂荣研究员和刘杨研究员,第一作者为农业基因组研究所和植物保护研究所联合培养的博士后陈秋燕。此外,还有来自多个国内外研究机构的科研人员共同参与了这项研究。该研究得到了国家自然科学基金、中国农业科学院科技创新工程等项目的资助。