йҰҷжёҜж–ҮеҢҜе ұиЁҠпјҲиЁҳиҖ… иҺ«жҘ пјүзӮәдҝғйҖІеӯёз”ҹиӘҚиӯҳиҲӘеӨ©зҹҘиӯҳеҸҠеңӢ家科жҠҖжҲҗе°ұпјҢз”ұйҰҷжёҜзү№еҚҖж”ҝеәңж•ҷиӮІеұҖгҖҒдёӯеңӢ科еӯёйҷўз©әй–“жҮүз”Ёе·ҘзЁӢиҲҮжҠҖиЎ“дёӯеҝғеҸҠйҰҷжёҜ科жҠҖеӨ§еӯёзӯүе–®дҪҚиҒҜеҗҲдё»иҫҰзҡ„гҖҢйҰҷжёҜдёӯеӯёз”ҹз©әй–“з«ҷ科жҷ®ијүиҚ·е’Ң科еӯёеҜҰй©—ж–№жЎҲиЁӯиЁҲжҜ”иіҪгҖҚд»Ҡж—ҘиҲүиЎҢй ’зҚҺзҰ®гҖӮдҫҶиҮӘзҙЎз№”еӯёжңғзҫҺеңӢе•ҶжңғиғЎжјўијқдёӯеӯёзҡ„е…©ж”Ҝеӯёз”ҹйҡҠдјҚиЎЁзҸҫзӘҒеҮәпјҢеҲҶеҲҘжҶ‘гҖҢеҲ©з”Ёз«Ӣж–№иЎӣжҳҹеҗ‘ең°йқўзҷјйҖҒж…ўйҖҹйӣ»иҰ–иЁҠиҷҹгҖҚеҸҠгҖҢеӨӘз©әз’°еўғдёӢжӨҚзү©зЁ®еӯҗеҸҠе…ұз”ҹеҫ®з”ҹзү©еҪұйҹҝзҡ„жҺўз©¶еҜҰй©—ж–№жЎҲгҖҚеҘӘеҫ—зү№еҲҘйҮ‘зҚҺеҸҠйҠҖзҚҺгҖӮзҚІзү№еҲҘйҮ‘зҚҺзҡ„йҡҠдјҚжӣҙжңүж©ҹжңғзҚІе°Ҳ家еңҳйҡҠжҢҮе°Һе„ӘеҢ–ж–№жЎҲпјҢдёҰжҺЁи–ҰиҮі2026е№ҙй–Ӣе§Ӣеҹ·иЎҢзҡ„гҖҢз©әй–“з«ҷйҰҷжёҜ科жҷ®иЎӣжҳҹгҖҚй …зӣ®пјҢз”ұеңӢ家ијүиҚ·е°Ҳ家еңЁз©әй–“з«ҷж“ҚдҪңпјҢеҜҰзҸҫдёӯеӯёз”ҹгҖҢеӨӘз©әеҜҰй©—еӨўгҖҚгҖӮ

её«з”ҹеҗҢеҝғпјҡеҫһйӣ¶й–Ӣе§Ӣж”»е …е…ӢйӣЈ

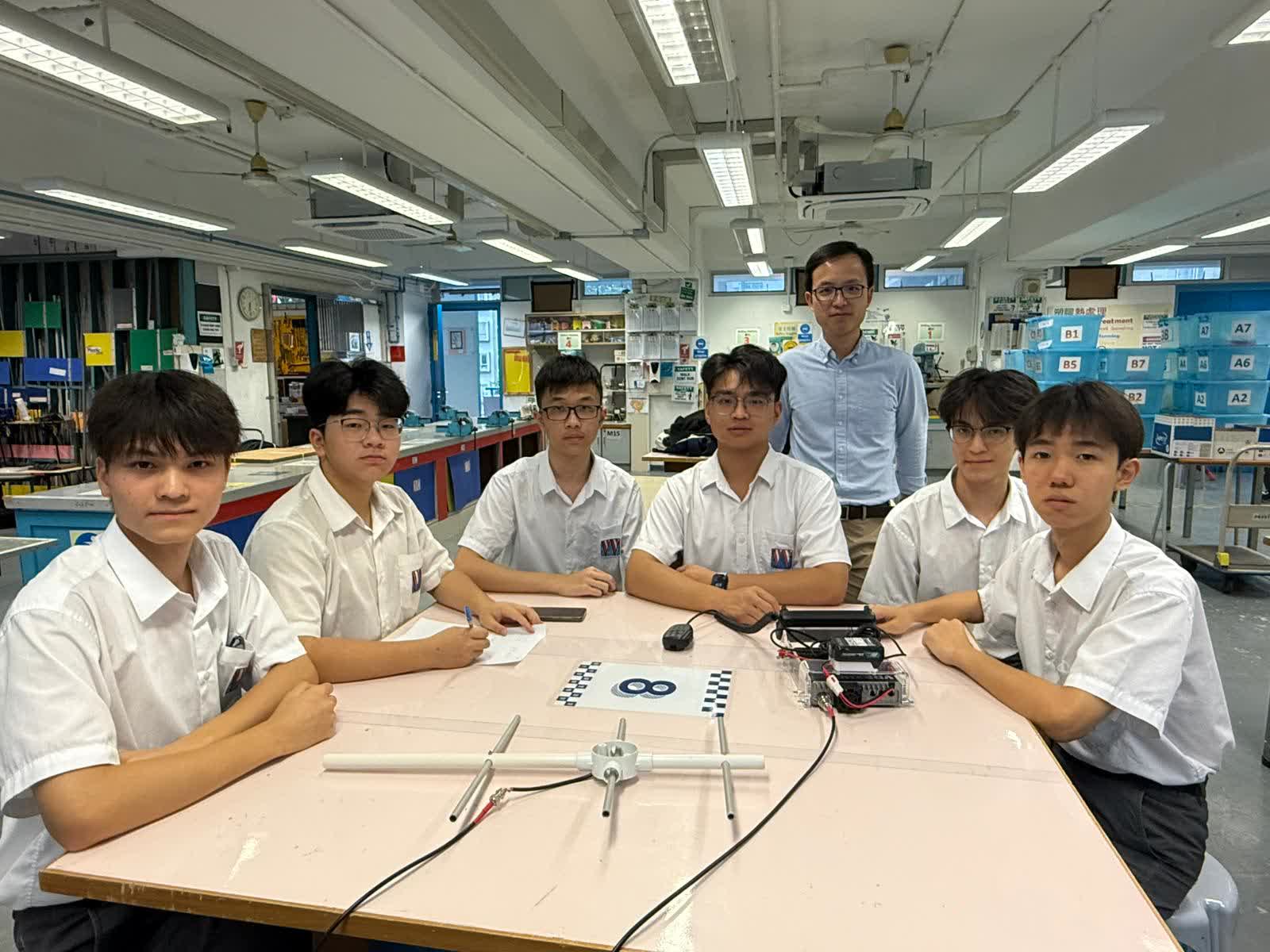

гҖҢеӯёз”ҹеҸғиіҪжҷӮж—ўиҲҲеҘ®еҸҲз·ҠејөгҖӮйқўе°Қ120йҡҠеҸғиіҪйҡҠдјҚпјҢ競зҲӯжҝҖзғҲпјҢжңҖеҲқеҗ„дәәж“”еҝғжңӘиғҪжҮүд»ҳпјҢиіҪжһңд»Өд»–еҖ‘е–ңеҮәжңӣеӨ–пјҢжӣҙеӨ§еӨ§еўһеј·дәҶиҮӘдҝЎгҖӮгҖҚеё¶й ҳеңҳйҡҠзҚІзҚҺзҡ„зү©зҗҶ科еҸҠеҹәжң¬з§‘жҠҖ科科主任зӣ§ж–ҮзҒқжҺҘеҸ—йҰҷжёҜж–ҮеҢҜе ұиЁӘе•ҸжҷӮиЎЁзӨәпјҢжӯӨж¬ЎжҜ”иіҪи®“еӯёз”ҹзҚІзӣҠиүҜеӨҡпјҢзӮәеҹәеұӨеӯёз”ҹеүөеҮәдёҖзүҮеӨ©гҖӮ

зӣ§ж–ҮзҒқйҖҸйңІпјҢзҚІзҚҺеҘ‘ж©ҹе§Ӣж–јж•ёе№ҙеүҚж•ҷиӮІеұҖиҲүиҫҰзҡ„гҖҢе°„йӣ»еӨ©ж–ҮгҖҚж•ҷеё«е°ҲжҘӯзҷјеұ•и¬ӣеә§пјҢгҖҢ當жҷӮжҲ‘еңЁеёӯй–“зҡ„жҸҗе•ҸпјҢж„ҸеӨ–йҖЈзөҗдәҶж•ҷиӮІеұҖдәәе“ЎеҸҠе°ҲжҘӯеңҳй«”пјҢдҝғжҲҗжҲ‘еҖ‘еңЁж Ўе…§жҺЁеӢ•жҘӯйӨҳз„Ўз·ҡйӣ»жҙ»еӢ•пјҢйҖҷж¬ЎзҚІзҚҺзҡ„ж…ўжҺғжҸҸйӣ»иҰ–й …зӣ®жӯЈжҳҜйҮҚй»һжҙ»еӢ•д№ӢдёҖгҖӮгҖҚд»–иЎ·еҝғж„ҹи¬қж•ҷиӮІеұҖжҗӯе»әдәӨжөҒе№іеҸ°пјҢеҗҢжҷӮж„ҹжҝҖж Ўй•·е’Ңеӯёж ЎзөҰдәҲжҘөеӨ§дҝЎд»»е’ҢиҮӘз”ұеәҰпјҢгҖҢи®“жҲ‘еҖ‘иғҪеӨ еӨ§иҶҪеҳ—и©ҰпјҢе°Үж ЎеӨ–е°ҲжҘӯиіҮжәҗеј•йҖІж Ўең’гҖӮгҖҚ

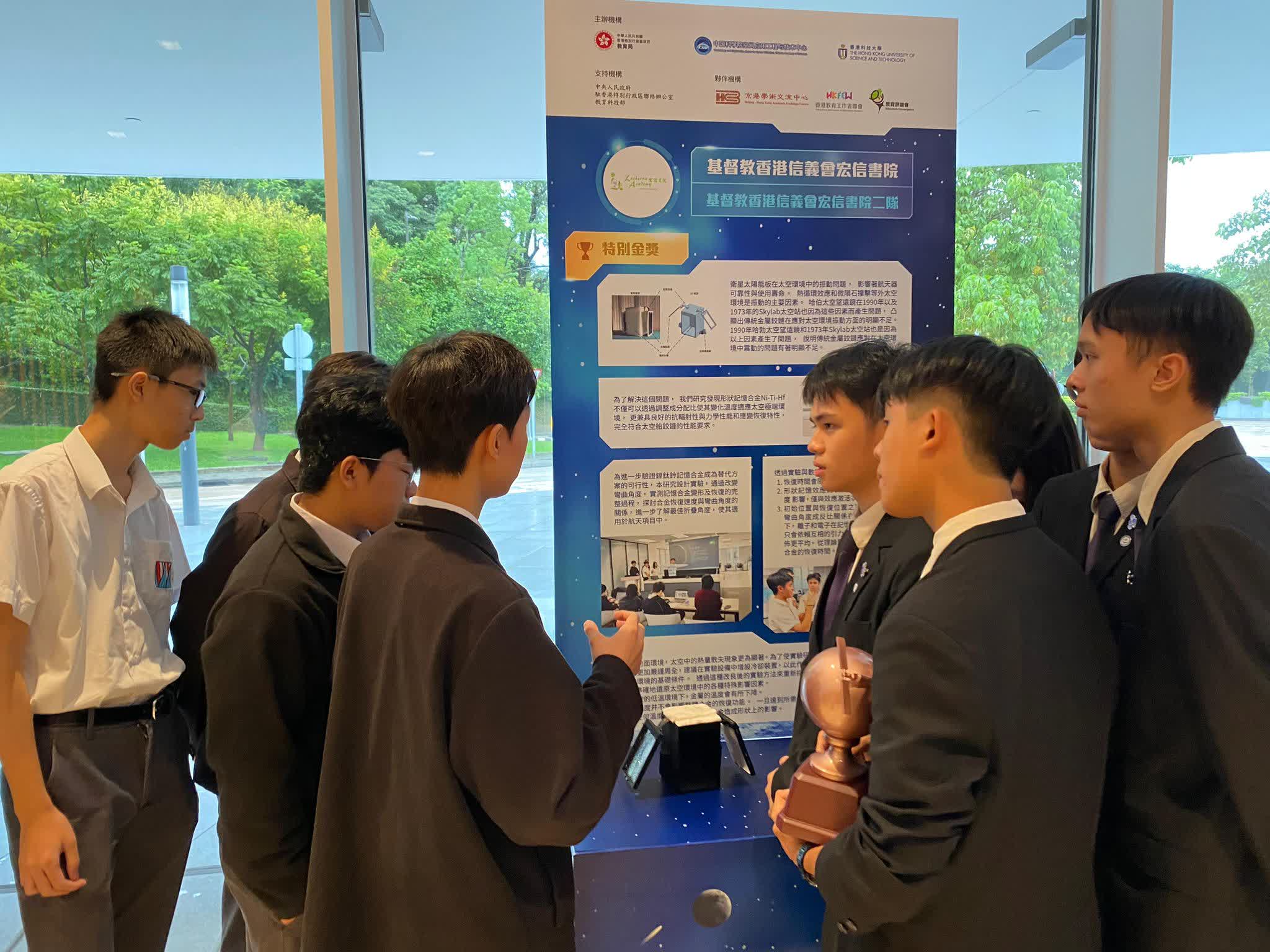

и«ҮеҲ°зҚІзү№еҲҘйҮ‘зҚҺзҡ„еңҳйҡҠпјҢзӣ§ж–ҮзҒқйӣЈжҺ©иҮӘиұӘд№Ӣжғ…пјҡгҖҢе…ӯдҪҚеҗҢеӯёеҗҲдҪңз„Ўй–“пјҢеұ•зҸҫеҚ“и¶ҠеңҳйҡҠзІҫзҘһгҖӮд»–еҖ‘е°ҚзҹҘиӯҳзҡ„иҝҪжұӮжІ’жңүеӣ жҜ”иіҪзөҗжқҹиҖҢеҒңжӯўпјҢеҚідҪҝеңЁйҒһдәӨе ұе‘ҠеҫҢпјҢд»Қдё»еӢ•з№јзәҢж”№иүҜдҪңе“ҒгҖӮйғЁеҲҶеҗҢеӯёжӣҙж–јжҡ‘еҒҮжңҹй–“зҠ§зүІдј‘жҒҜжҷӮй–“пјҢеӣһж ЎйҖІиЎҢеҸҚиҰҶжё¬и©Ұе’Ңи«Ӣж•ҷиҖҒеё«пјҢйҖҷзЁ®зҙ”зІ№зӮәеӯёзҝ’иҖҢй‘Ҫз ”зҡ„ж…ӢеәҰпјҢд»ӨжҲ‘ж·ұеҸ—ж„ҹеӢ•гҖӮгҖҚ

еӯёз”ҹеҲҶдә«пјҡжҢ«жҠҳдёӯжҲҗй•· еҚ”дҪңдёӯзӘҒз ҙ

зү№еҲҘйҮ‘зҚҺеңҳйҡҠжҲҗе“Ўиӯҡеҗӣж·ҳи©ізҙ°еҲҶдә«дәҶиЁӯиЁҲйҒҺзЁӢдёӯзҡ„иүұиҫӣпјҡгҖҢжҲ‘еҖ‘жҺҘи§ёдәҶиЁұеӨҡеҫһжңӘдәҶи§Јзҡ„зҹҘиӯҳй ҳеҹҹпјҢеҫһйӣ¶й–Ӣе§Ӣеӯёзҝ’Pythonз·ЁзЁӢпјҢиј”д»Ҙдәәе·ҘжҷәиғҪзҡ„еҚ”еҠ©е’ҢиҖҒеё«зҡ„и¬ӣи§ЈпјҢеңЁдёҖж¬Ўж¬Ўзҡ„йҢҜиӘӨдёӯдёҚж–·жҲҗй•·гҖӮжӯЈжҳҜйҖҷзЁ®еӢҮж–јжҢ‘жҲ°гҖҒеңҳзөҗеҚ”дҪңзҡ„зІҫзҘһпјҢи®“жҲ‘еҖ‘жңҖзөӮй ҶеҲ©е®ҢжҲҗй …зӣ®гҖӮгҖҚ

еңҳйҡҠжҲҗе“ЎеҗіеҪҘзӮҜе°ҚзҚІзҚҺж„ҹеҲ°ж—ўжҝҖеӢ•еҸҲжҰ®е№ёпјҡгҖҢй …зӣ®зҡ„ж ёеҝғе„ӘеӢўеңЁж–јжҠҖиЎ“еұ¬ж–јдҪҺй–ҖжӘ»гҖҒдҪҺжҲҗжң¬пјҢзӨҫжңғе®№жҳ“еҲ©з”ЁжӯӨеҜҰй©—зҡ„зӣёй—ңжҠҖиЎ“пјҢйҖҡйҒҺж…ўжҺғжҸҸйӣ»иҰ–дҝЎиҷҹеҜҰзҸҫиЎӣжҳҹең–еғҸеӮіијёгҖӮйҖҷдёҚеғ…иғҪжӢүиҝ‘еӨ§зңҫиҲҮиҲӘеӨӘ科жҠҖзҡ„и·қйӣўпјҢдәҰеҸҜд»ҘжҺЁеӢ•жҷ®еҸҠ科еӯёгҖӮгҖҚеҗідҝҠжҝӨиЈңе……йҒ“пјҡгҖҢжңҖйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜпјҢжҷ®йҖҡдәәд№ҹиғҪеҫҲе®№жҳ“ең°еҸғиҲҮе…¶дёӯпјҢе’ҢеӨӘз©әйҖІиЎҢз°Ўе–®дә’еӢ•гҖӮгҖҚйҰ¬и¶…еүҮиЎЁзӨәпјҡгҖҢеёҢжңӣзөӮжңүдёҖеӨ©пјҢжҠҖиЎ“зҷјеұ•еҸҜд»Ҙд»ӨжүҖжңүдәәйғҪиғҪжҺҘ收еҲ°жҲ‘еҖ‘жүҖзҷјеҮәзҡ„иЁҠиҷҹпјҢи®“жӣҙеӨҡдәәеҸғиҲҮ科жҷ®жҙ»еӢ•гҖӮгҖҚ

ж–°дҫҶжёҜеӯёеӯҗпјҡйҮҚжӢҫиҮӘдҝЎ з«Ӣеҝ—еүө科

и©Іж ЎзҚІзҚҺеңҳйҡҠдёӯпјҢеӣӣдәәзӮәж–°дҫҶжёҜеӯёз«ҘпјҢд»–еҖ‘еңЁжҜ”иіҪдёӯдёҚеғ…зҚІеҫ—е°ҲжҘӯзҹҘиӯҳпјҢжӣҙйҮҚжӢҫеӯёзҝ’дҝЎеҝғгҖӮйҷіи»Қз‘Ӣе’Ңйҷіи»Қз‘Җе…„ејҹдәҢдәәеқҰиЁҖпјҡгҖҢжҲ‘еҖ‘дёӯдёҖжүҚдҫҶжёҜпјҢиӢұиӘһиғҪеҠӣијғејұпјҢеҠ дёҠ家еәӯз’°еўғжҷ®йҖҡпјҢжӣҫж„ҹиҮӘеҚ‘гҖӮд»Ҡж¬ЎжҜ”иіҪи®“жҲ‘еҖ‘еҫ—д»Ҙеҗ‘е…§ең°й Ӯе°–зҡ„з§‘з ”е°Ҳ家еӯёзҝ’пјҢеӨ§й–Ӣзңјз•ҢпјҢдёҚеғ…иұҗеҜҢдәҶиҲӘеӨ©зҹҘиӯҳпјҢжӣҙиӮҜе®ҡиҮӘжҲ‘еғ№еҖјпјҢйҮҚжӢҫеӯёзҝ’зҡ„дҝЎеҝғпјҢйҮҚзҮғиҖғе…ҘеӨ§еӯёзҡ„еёҢжңӣгҖӮгҖҚ

е…„ејҹеҖҶеҺҹж–је…§ең°жқ‘ж Ўе°ұи®ҖпјҢзҲ¶жҜҚзӮәдәҶи®“д»–еҖ‘еҫ—еҲ°жӣҙе„ӘиіӘзҡ„еӯёзҝ’з’°еўғпјҢдёҚжғңеҲҶйҡ”е…©ең°пјҢзҲ¶иҰӘдёҖдәәеңЁжёҜеҫһдәӢеӢһеӢ•е·ҘдҪңпјҢзҚЁеҠӣз…§йЎ§е…„ејҹдәҢдәәгҖӮд»–еҖ‘д№ҹдёҚиІ зңҫжңӣпјҢеңЁжҜ”иіҪдёӯиЎЁзҸҫеҚ“и¶ҠпјҢдёҰз«Ӣеҝ—жңӘдҫҶжҠ•иә«еүө科й ҳеҹҹгҖӮ

еӨҡе…ғеҚ”дҪңпјҡжҜҸдәәйғҪжҳҜдёҚеҸҜжҲ–зјәзҡ„жӢјең–

зӣ§ж–ҮзҒқзү№еҲҘеј·иӘҝеңҳйҡҠзҡ„еӨҡе…ғеҚ”дҪңзІҫзҘһпјҡгҖҢеңҳйҡҠдёӯпјҢеҗҢеӯёеҗ„еҸёе…¶иҒ·пјҡжңүдәӣе°ҲжіЁж–јжҠҖиЎ“з ”зҷјпјҢжңүдәӣиІ иІ¬иіҮж–ҷжҗңйӣҶиҲҮж•ҙзҗҶпјҢжңүдәӣеүҮиӮ©иІ иө·з¶ӯ繫еңҳйҡҠгҖҒзөұзұҢйҖІеәҰзҡ„йҮҚд»»гҖӮд»–еҖ‘жңӘеҝ…жҜҸеҖӢдәәйғҪжҳҜжҠҖиЎ“е°Ҳ家пјҢдҪҶйғҪжүҫеҲ°дәҶиғҪзҷјжҸ®иҮӘе·ұе°Ҳй•·зҡ„дҪҚзҪ®гҖӮйҖҷзЁ®дә’зӣёиЈңдҪҚгҖҒе…ұеҗҢеүҚйҖІзҡ„зІҫзҘһпјҢжӯЈжҳҜз§‘з ”еүөж–°жңҖйҮҚиҰҒзҡ„жҺЁеӢ•еҠӣгҖӮгҖҚ

еӯёз”ҹеҖ‘д№ҹеқҰиЁҖпјҢеңЁи’җйӣҶиіҮж–ҷгҖҒжҺҘй§Ғ硬件д»ҘеҸҠе®ҢжҲҗз·ЁзЁӢйҒҺзЁӢдёӯйҒҮеҲ°дёҚе°‘жҢ«жҠҳпјҢгҖҢеҚідҪҝдё»иҫҰж–№иЎЁзӨәеҸҜз”Ёдәәе·ҘжҷәиғҪеҚ”еҠ©еүөдҪңпјҢдҪҶд»Қ然充ж»ҝжҢ‘жҲ°гҖӮеңЁиЈҪдҪңжҜ”иіҪжҲҗе“ҒжҷӮдәҰжӣҫеҮәзҸҫзҲӯжӢ—пјҢе№ёиіҙеңҳйҡҠй–“дә’зӣёй«”и«’пјҢйҪҠеҝғеҚ”еҠӣпјҢзөӮиғҪй ҶеҲ©е®ҢжҲҗеҜҰй©—ж–№жЎҲгҖӮгҖҚ

йҖҷж¬ЎжҜ”иіҪдёҚеғ…жҳҜдёҖе ҙ科еӯёз«¶жҠҖпјҢжӣҙжҲҗзӮәеӯёз”ҹеҖ‘жҲҗй•·зҡ„йҮҚиҰҒйҮҢзЁӢзў‘гҖӮзӣ§ж–ҮзҒқзёҪзөҗйҒ“пјҡгҖҢйҖҷж¬ЎзҚІзҚҺжҳҜеӯёз”ҹеҠӘеҠӣгҖҒеӯёж Ўж”ҜжҢҒгҖҒе°ҲжҘӯеңҳй«”жҢҮе°Һе’Ңж•ҷиӮІеұҖж”ҝзӯ–жҺЁеӢ•пјҢеӣӣж–№еҗҲдҪңзҡ„з”ңзҫҺжҲҗжһңгҖӮжҲ‘еҖ‘жңҹжңӣжңӘдҫҶиғҪз№јзәҢж·ұеҢ–йҖҷзЁ®еҚ”дҪңжЁЎејҸпјҢзӮәеӯёз”ҹеүөйҖ жӣҙеӨҡе…ғеҢ–зҡ„еӯёзҝ’й«”й©—гҖӮгҖҚ

еӣӣеҖӢзү№еҲҘйҮ‘зҚҺй …зӣ®е°Үз”ұ科еӨ§иҲӘеӨ©е°Ҳ家еңҳйҡҠжҢҮе°Һе„ӘеҢ–дёҰиЈҪдҪңжҲҗе“ҒпјҢйҖҡйҒҺжё¬и©ҰеҫҢе°Үжңүж©ҹжңғжҺЁи–ҰиҮі2026е№ҙй–Ӣе§Ӣеҹ·иЎҢзҡ„гҖҢз©әй–“з«ҷйҰҷжёҜ科жҷ®иЎӣжҳҹгҖҚй …зӣ®пјҢи®“йҰҷжёҜеӯёеӯҗзҡ„科еӯёеӨўжғізңҹжӯЈйЈӣеҗ‘еӨӘз©әгҖӮ

йҮ‘зҚҺеӯёж ЎеҗҚе–®

зҙЎз№”еӯёжңғзҫҺеңӢе•ҶжңғиғЎжјўијқдёӯеӯё*

йқ’е№ҙжңғжӣёйҷў*

жёҜеі¶дёӯеӯё*

еҹәзқЈж•ҷйҰҷжёҜдҝЎзҫ©жңғе®ҸдҝЎжӣёйҷў*пјҲе…ұ3ж”ҜйҡҠдјҚзҚІеҫ—йҮ‘зҚҺпјҢзү№еҲҘйҮ‘зҚҺйҡҠдјҚзӮәи©Іж ЎдәҢйҡҠпјү

ж–°з•Ңе–ҮжІҷдёӯеӯё

иҒ–жҜҚз„ЎзҺ·иҒ–еҝғжӣёйҷў

иӢұзҡҮжӣёйҷў

дҝқиүҜеұҖдҪ•и”ӯжЈ дёӯеӯё пјҲе…ұ2ж”ҜйҡҠдјҚзҚІеҫ—йҮ‘зҚҺпјү

дјҠеҲ©жІҷдјҜдёӯеӯёиҲҠз”ҹжңғж№ҜеңӢиҸҜдёӯеӯё

иҒ–е…¬жңғиҒ–иҘҝй–Җе‘ӮжҳҺжүҚдёӯеӯё

иҒ–е…¬жңғиҺ«еЈҪеўһжңғзқЈдёӯеӯё

иҒ–дҝқзҘҝеӯёж Ў

йҰҷжёҜиҸҜд»Ғжӣёйҷў

*зҚІзү№еҲҘйҮ‘зҚҺйҡҠдјҚ

иіҮж–ҷдҫҶжәҗпјҡйҰҷжёҜдёӯеӯёз”ҹз©әй–“з«ҷ科жҷ®ијүиҚ·е’Ң科еӯёеҜҰй©—ж–№жЎҲиЁӯиЁҲжҜ”иіҪ