央视网消息:黄河奔涌5000余公里,滋养着两岸生灵,也考验着治水管水智慧。山东守护湿地孕育生机,宁夏以科技破解缺水难题。山东东营:黄河三角洲 “红毯”湿地的守护与新生

河水与海潮交汇的地方总有新的生命开始。这里是山东东营黄河奔腾5400多公里在这儿汇入渤海,也孕育出了中国暖温带最年轻的湿地生态系统。总面积1530多平方公里的美丽是如何被孕育和守护的?这份美好又带给了人怎样的回馈?

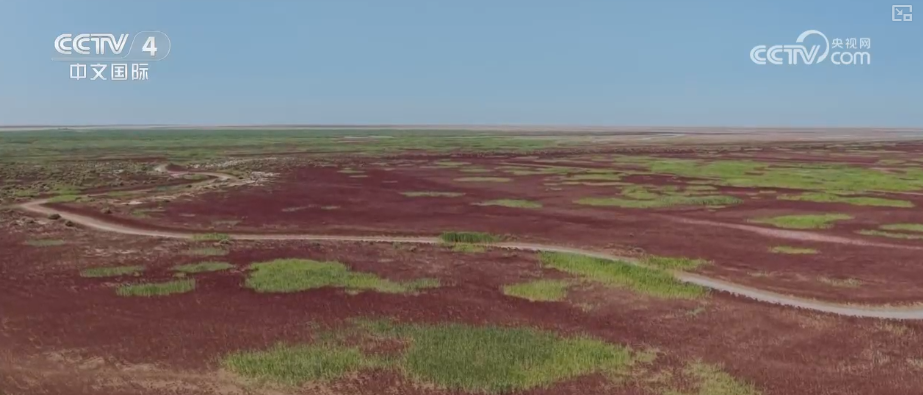

山东黄河三角洲国家级自然保护区管委会规划建设科负责人周立城介绍,热情似火的“红毯迎宾”景象是黄河入海口一种本土的先锋植被——盐地碱蓬。它在7—9月呈现出非常美的景观,但它起到的生态作用是最大的。盐地碱蓬虽然是本土植被,但是它受到外来物种侵占和风暴潮等自然灾害天气的影响,使得它有慢慢退化的趋势。这十几年来,他们一直对盐地碱蓬的修复技术进行研究,修复了盐地碱蓬5.2万亩,使得整个黄河口的滩涂上又呈现出美好的景观。又能够给广大的底栖生物、鸟类提供了一个繁衍、觅食、栖息的场所,成效明显。

过去,湿地的保护主要依靠自然降水,如今,这里每年都会制定科学的引水和补水计划,让湿地保持现在的生机。常年监测显示,这里的鸟类从1992年的187种,逐步发展到了现在的374种。每年都会有数以百万计的鸟类到这里越冬迁徙,它们把这儿当成了它们的“国际机场”。

山东黄河三角洲国家级自然保护区高级工程师张希涛介绍,这几年,连续每年都有新的鸟种被监测到,有句话叫“鸟类多与少,看看环境好不好”。鸟类的变化、种群规模的变化能体现环境的变化。比如东方白鹳,20多年前它就是一种候鸟,来到这个地方,秋天来到这里待上几天就走了。但是通过他们不懈努力,设置人工招引巢,特别通过东方白鹳栖息地修复工程,东方白鹳居然在我们这里繁育成功,由原来的候鸟现在变成留鸟。绿色发展、保护优先这个发展理念深深地印在他们的脑海里。让天更蓝、山更绿,这就是他们工作的目标。

现在的黄河口不仅是候鸟的天堂,也是人们向往的目的地。在生态优先的前提下,黄河三角洲保护区已经成为了5A级旅游景区,2024年接待游客人数超过百万,旅游收入也在稳步提升。

我们看到的不只是红滩绿苇的风景,更是黄河流域生态保护与高质量发展的生动注脚。黄河奔涌5000多公里,全流域协同治理的画卷正在铺展。宁夏吴忠:科技破解“水困” 滴灌出绿色答卷

宁夏是我国唯一全境属于黄河流域的省份。然而,这片被黄河滋养的土地却长期面临着“缺水”的困境。地处内陆、干旱少雨,宁夏的人均水资源量不足全国平均水平的十二分之一。因此,如何精打细算用好黄河水是宁夏发展持续的追问。近年来,随着黄河流域生态保护和高质量发展的推进,宁夏用2000多年的引黄灌溉智慧结合现代科技与管理模式,交出了一份节水优先的绿色发展答卷。

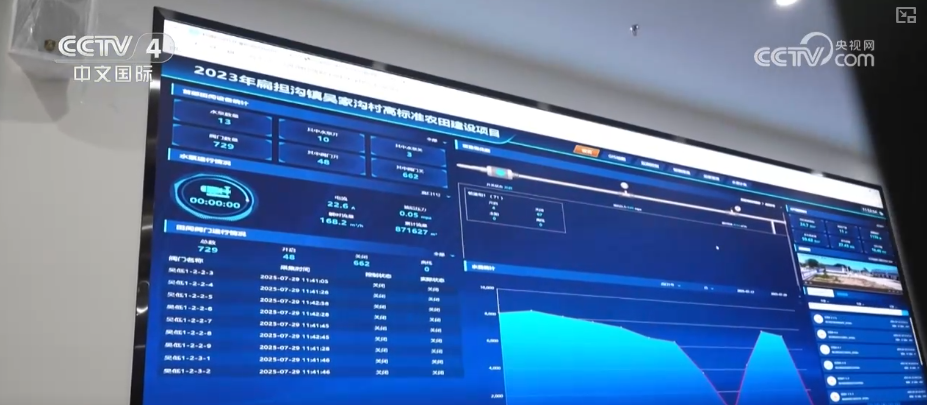

大屏幕上跳动的是灌区内瞬时流量、用水总量等关键数据。这里是吴忠市利通区现代化生态灌区信息中心,这里是整个灌区的“大脑”。工作人员通过数据的收集与分析,对灌溉进行科学精准配水,该多浇的不缺水,能少灌的不多用。让每一滴水都用在“刀刃”上。

海量的数据是怎样收集的?工作人员介绍,答案就藏在农田里这个看似普通的装置中。这是一个测控一体化闸门,它又被称作农田的“智能水表”。闸口开启,水流精准注入田间,同时也完成了自动计量,数据还能实时上传。在吴忠市利通区,现在一共有超过900套这样的装置。小小的闸门,同时打通了用水与管水的“最后一公里”。

如果说智能管理系统守好了用水的“入口关”,那田间一个个密布的滴灌管就是把好了用水的“出口关”。过去,这里采用的还是大水漫灌的传统模式,不少水在流淌、蒸发中浪费了。而现在,通过滴灌,水能直达作物根系。

目前,宁夏已建成高效节水灌溉面积658万亩,高效节灌率61%,全区万元GDP用水量较2020年下降30.8%。从古老的引黄渠道到如今的现代化节水灌区,从粗放的漫灌到现在高效的精灌。这些点点滴滴的变化,正是新时代“黄河故事”的绿色注脚。