央视网消息:铭记历史、缅怀英烈,《抗日根据地·今昔巨变》系列报道,我们继续聚焦陕甘宁抗日根据地。抗战时期,盐池作为陕甘宁边区的经济支柱之一,为保卫边区、支援经济建设作出了重要贡献。党的十八大以来,宁夏盐池县依托当地独特的自然资源,大力发展滩羊养殖、枸杞种植等特色农业,同时积极发展风能、太阳能等新能源产业。当年在边区经济中发挥重要作用的盐池县,如何在今天焕发新的活力?一起去看看。

盐池因历史上有20多处大大小小的盐湖而得名,抗战时期,陕甘宁边区的“宁”主要在宁夏盐池县。当时盐池产“三宝”——食盐、皮毛和甘草,是陕甘宁边区重要的经济支柱和财政来源。1941年至1945年,陕甘宁边区在军事包围和经济封锁之下,财政经济极端困难。盐池县军民响应号召,开荒种地、办合作社、打盐运盐、挖甘草、发展畜牧业和纺织业生产,掀起了轰轰烈烈的大生产运动,为边区经济建设作出了重要贡献。

1941年,八路军359旅的2000名官兵奉命到盐池打盐,在盐池革命纪念馆,我们可以看到当时的一个复原场景。仔细看,我们会发现当时所有的战士都是赤足光脚在盐池里打盐,当时的战士们为什么要赤足光脚上阵?这是因为他们不舍得穿老百姓送给他们的鞋,鞋在盐水中浸一天就坏掉了。

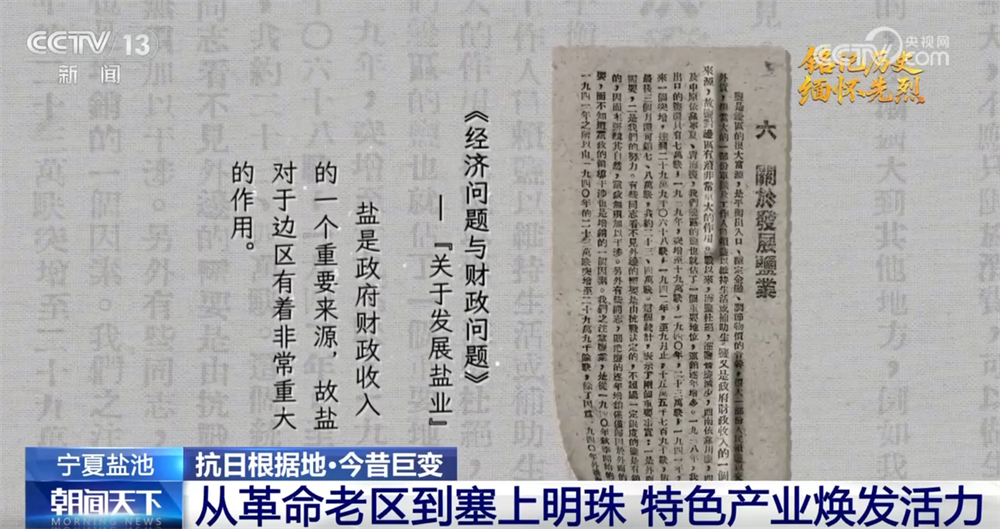

记者在档案馆内找到了一份十分珍贵的资料,1942年毛泽东在中共中央西北局高干会议中所作的报告——《经济问题与财政问题》。在“关于发展盐业”一章写到,盐是政府财政收入的一个重要来源,故盐对于边区有着非常重大的作用,而宁夏盐池是西北及中部依赖的重要食盐产地。

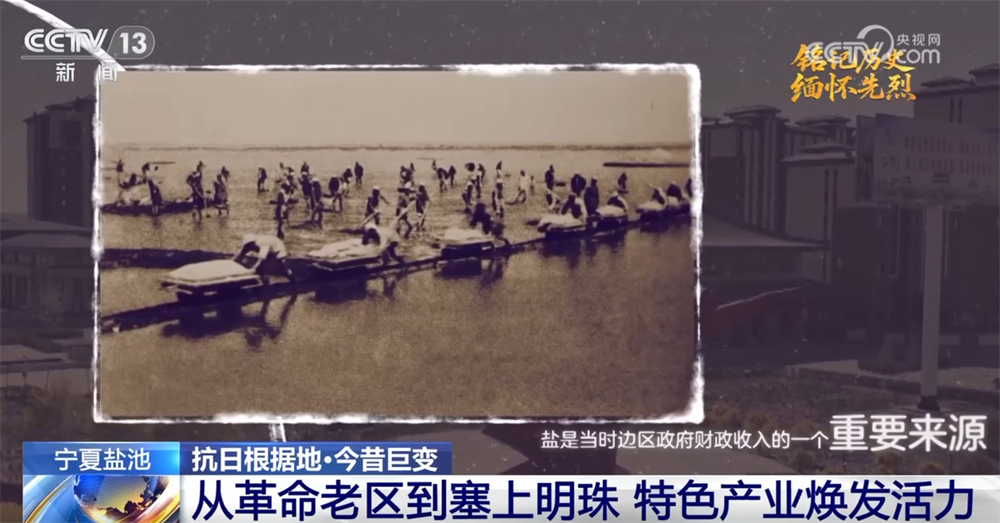

据不完全统计,1938年到1943年,边区军民一共从盐池驮出了12.5亿公斤食盐,盐是当时边区政府财政收入的一个重要来源。而如今,盐池的经济发展早已不再依靠食盐,盐湖旁“游”出了三文鱼。

在盐池的一个三文鱼养殖基地,这两年8000多尾三文鱼在这里安了家。养殖三文鱼,改变了盐池盐碱地长期无法用于传统农业生产的历史。

养殖基地通过试验发现,三文鱼的排泄物经过处理后输送到盐碱地中,可以改善盐碱地的土壤结构,形成“以渔治碱、循环养殖”的绿色产业模式。盐池有1.2万亩盐碱地,近年来,为了有效利用盐碱地资源,当地创新性实践生态养殖模式,已探索出海蟹、南美白对虾和螺旋藻等规模化养殖,实现了生态效益与经济效益的双丰收。

除了在盐碱地上发展水产养殖,当地的传统养殖业滩羊也在不断升级。滩羊肉质鲜美、毛质细腻,抗战时期,滩羊的皮毛是边区重要的纺织原料。曾经,滩羊群在盐湖旁饮水吃草的场景是不少老一辈盐池人的记忆。而现在,草原和林地被围起来培育林草、恢复植被,羊群则全部进舍入圈饲养。

在盐池的一家滩羊养殖场,记者看到羊群正沿着跑道晨练。为了不让滩羊们“躺平”,养殖场模拟野外的环境设置了这样的跑道,确保它们的运动量,现在滩羊们每天都要晨练。

2015年,冯欢从北京返乡创业做起了“羊倌”,十年来,给他最大的感受就是不断有新技术推广应用到滩羊养殖中,逐步形成标准化生态养殖。

目前,盐池县建设了125家标准化生态牧场、326个规模养殖园区。2024年,盐池饲养滩羊达到了330万只,“盐池滩羊”的品牌价值突破了130亿元,当地农民收入的一半以上直接来自滩羊产业。滩羊肉、滩羊制品已经成为盐池一张亮丽的名片。

从陕甘宁边区的经济中心、支前抗战的后勤保障基地,到宁夏重要的特色农业产区,盐池一直传承红色精神、缅怀革命先烈,共同为建设美丽的新宁夏而努力。2018年,盐池县正式退出贫困县序列,成为宁夏首个脱贫摘帽的贫困县。民生改善成效显著。

盐池县高沙窝镇抗战时期叫余庄子,是食盐运输的一个重要枢纽。透过老照片我们看到,曾经这里是一片风沙肆虐的不毛之地,如今,这里已经变成了一片一望无际的光伏海洋。

近年来,盐池县依托日照时间长、风力资源足等优势,大力建设风光电基地。目前,已建成并网光伏215万千瓦、风电305万千瓦,年发电量约90亿千瓦时,年产值达19亿元左右。下一步,当地还将建设7个大型光伏发电项目,预计总装机容量超过320万千瓦。

党的十八大以来,当地聚焦特色农业、新型材料、绿色食品、清洁能源、文化旅游及物流六大重点特色产业,推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展,建设现代化产业体系,推动经济发展新提升。

2024年盐池全县实现地区生产总值215.4亿元;城镇居民人均可支配收入37386元,同比增长4.5%;农村居民人均可支配收入19472元,同比增长7.9%。