央视网消息:钢铁是工业的粮食。建国初期,鞍钢人以钢铁意志与国家同向同行,践行工业报国初心。岁月流转、薪火相传,新时代的钢铁青年正以“智能”重构“钢铁是怎样炼成的”方程式,在接续奋斗中锻造永不生锈的青春信仰。

不久前,国家抽水蓄能规划项目——湖北下库大坝首仓混凝土正式浇筑。项目建设使用的新型压力钢板来自近2000公里外的辽宁鞍钢集团,为新型钢板焊接提供技术支持的是“90后”胡奉雅带领的团队。

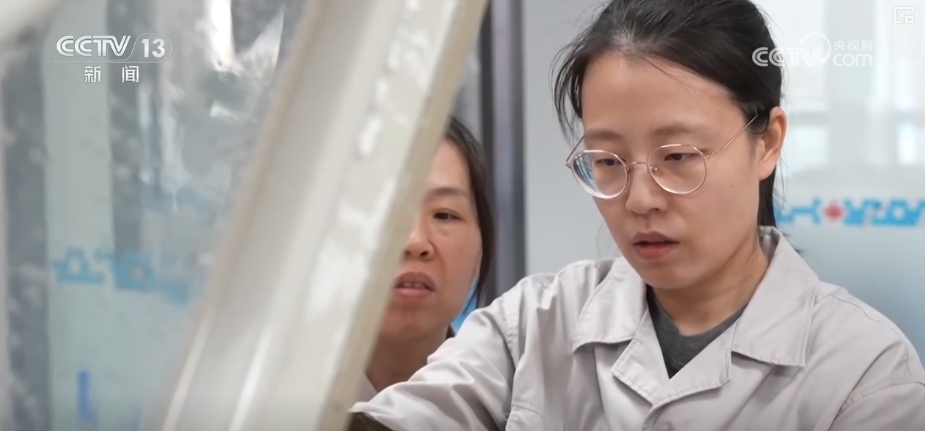

鞍钢集团钢铁研究院焊接与腐蚀研究所副所长胡奉雅介绍,他们团队技能大师都是鞍钢的焊接状元。对于每一个青年来说,这是可以干出一番事业的时候。

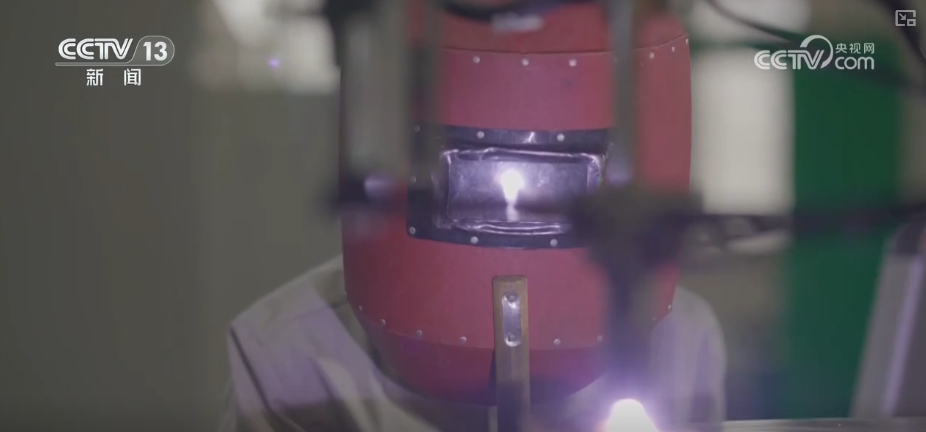

胡奉雅常说,国家重大工程就是科研团队的“试金炉”,可以检验他们锻造大国重器的“精密针线”。而她爱上焊接,就是从一道弧线开始。

从选择哈尔滨工业大学焊接技术与工程专业到去海外深造,胡奉雅一路都锁死同一个方向,焊接就是她青春里的电光石火。2015年,胡奉雅放弃了国外全额奖学金读博士的机会,走进了鞍钢集团钢铁研究院。

胡奉雅表示,鞍钢是属于出现在小时候课本上的。虽然她是安徽人,她从小听到了鞍钢的劳模,老英雄孟泰的故事,这是属于一种仰望。

胡奉雅仰望的劳模孟泰正是新中国第一批劳动模范,曾经鞍钢炼铁厂副厂长。建国初期,百废待兴,到处都需要钢铁。1950年,朝鲜战争爆发,钢铁需求更是激增,孟泰等老师傅带领着年轻的钢铁工人们白手起家、赶工生产。

从助力全国恢复生产到研发出新中国第一块符合大桥建设要求的“争气钢”,面对一穷二白的新中国,当时的鞍钢青年在老师傅们的带领下用钢铁意志,一次次攻克技术难关,完成从0到1的突破。

岁月流转,70多年过去,“创新、求实、拼争、奉献”的信仰早已刻在一代代鞍钢人心里,也成了胡奉雅进入鞍钢后的追求。

来到鞍钢后,她参与的第一个项目就是国家“863”计划课题——钛钢复合板的开发。想要打开复合板市场,就要解决复合板焊接这一世界难题,而这个难题就由胡奉雅负责。为了求解她前往世界顶尖的焊接科研机构交流,但对方也无解。

胡奉雅表示,关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。如果国家哪里被卡脖子,他们就去攻哪里。既然没有,就自己做。

为了完成这从0到1的突破,回国后,胡奉雅成立了一支应用创新青年突击队。从设计、坡口、焊接材料到工艺控制一点点从头实验摸索。

耗时1022天,经历26个变量调整,完成上千次实验,胡奉雅团队最终研发出中间阻断材料,让钛钢复合板成本降低75%并实现产业化应用。

如今,她的团队已攻克全球最厚水电用钢、最高强度深海用钢等焊接难题,将港珠澳大桥50%的焊缝、华龙一号核电设备等大国重器烙上“中国焊接”的印记。