(香港文匯報記者 陸雅楠)國家「十四五」規劃與「十五五」規劃建議均明確支持香港建設國際創新科技中心,並深化內地與香港的創科合作。為進一步推進有關發展,特區政府創新科技及工業局昨日公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》,為這片約210公頃的創科用地訂立清晰發展方略。項目將劃分為三大樞紐,由北至南分別是河套樞紐、洲頭樞紐及麒麟樞紐,並以五個階段發展,南邊土地會預留為戰略留白區,支援新興科技產業。由於財務投入巨大,政府擬成立專屬公司,與市場共同參與開發,優化開發成本。創科局局長孫東表示,希望在未來10年能夠初步完成科技城產業發展的大概布局;到完全運作階段,每年將為本地生產總值(GDP)帶來2,500億元或以上的貢獻,提供逾30萬個職位。

目標未來10年完成大概布局

整個新田科技城總發展面積600多公頃,近半為創科用地,當中的河套香港園區去年已率先發布發展綱要,昨日的《綱要》則為新田科技城其餘創科用地確立三大發展定位:(一)提供原型製造、中試及小規模量產空間;(二)發展本地優質創科產業;(三)匯聚全球創科資源與人才。孫東指其優勢有三方面:毗鄰河套香港園區,與福田和皇崗的創科生態圈緊密對接,具區位優勢;提供約210公頃新創科土地,可滿足不同產業鏈環節、不同規模企業及不同科技領域的空間需求,具規模優勢;享有優越交通網絡,鄰近深圳,同時緊靠三寶樹濕地保育公園,具備優良生態環境與宜居優勢。

用地布局包括「三個樞紐、三個產業發展帶」,即由北至南的河套樞紐、洲頭樞紐及麒麟樞紐,以及生命健康科技發展帶、人工智能與機械人發展帶、微電子與先進產業發展帶。規劃重點包括從研發到中試融合的產業生態設計,打造「以產優城、以城引人、以人築產」的良性循環;以「產業觸媒」帶動創科產業集群生態發展;並根據不同創科產業的空間需求差異,提供「產業導向」的空間形態;並提供支援創科產業發展的配套設施。

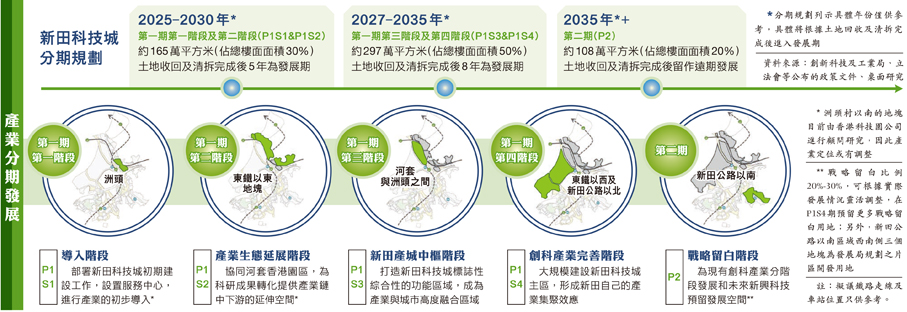

《綱要》提出的五個發展階段包括:產業初步導入階段;為科研成果轉化提供產業鏈中下游延伸空間的產業生態延展階段;打造新田科技城標誌性綜合功能區域的新田產城中樞階段;大規模建設新田科技城主區的產業完善階段;以及最後預留發展彈性的戰略留白階段,以支援未來新興科技產業。

孫東於昨日記者會解釋,每個階段均會以發展樞紐為統籌引領,發展其主要先進產業,並強調產城融合。除了引進企業成立總部、打造商業綜合體,當中亦設有人才公寓空間,為創科人才提供各項城市配套。產業分布將聚焦以先進製造為核心的香港創科產業體系建設,涵蓋六大領域:生命健康科技、人工智能與機械人、微電子與智能設備、新材料、新能源,以及綠色科技。

分期策略將充分考慮產業及上下游引入次序、物業遞增價值、資金投入時序等因素,政府收地及土地平整工程時間表亦將配合相關策略。孫東表示,發展會由河套洲頭樞紐開始,逐步向西推展至三寶樹,麒麟樞紐附近則為最後一期。

孫東:與河套港園區協同發展

孫東預測,新田一帶的新創科用地與河套香港園區將形成上、中、下游協同發展的重要紐帶,為創科產業提供辦公、原型開發、小試、中試以至生產的綜合空間與全鏈條配套支持。在未來香港「南金融、北創科」的新產業布局下,將成為香港新興科技產業的重鎮與發展新質生產力的重要基地,為策略性科技企業,特別是有意落戶香港的海內外企業提供新創科用地,同時助力香港發揮「超級聯繫人」與「超級增值人」的角色,推動香港創新科技產業邁向高附加值與全球化,成為內地創科產業開拓國際市場的首選平台。

每年為港GDP貢獻二千五百億元 創逾30萬職位

(記者 陸雅楠)新田科技城是香港對創新科技發展的重要橋頭堡,《綱要》特別就其經濟影響進行評估,預計在完全運作階段,每年可為香港本地生產總值(GDP)帶來約2,500億港元或以上的直接、間接及連帶貢獻,同時可提供逾30萬個相關全職工作崗位。

創科局副秘書長鄭嘉慧昨日在記者會上解釋,有關數字是局方以樓面面積為基礎,結合包括產業用途,再參照人口密度與行業人均增值等數據,計算出經濟貢獻值及職位估算。在職位類別方面,由於以創科產業鏈中下游為定位,除科研人員外,還包括先進製造產業人員及支援人員等。

在直接帶動經濟增長和就業機會方面,新田科技城圍繞生命健康科技、人工智能與機械人、微電子與智能設備等高附加值產業打造創科生態圈,吸引企業設立國際或區域總部、研發中心、中試或生產基地等,吸引從事創科產業的國際人才聚集。

同時,科技城就近可用的供應鏈亦能提升產業效率,並透過會展會議和生產性的服務業,包括餐飲、零售、醫療、教育、物流、運輸、物業等,進一步活躍創科與商業化需求,創造大量間接和連帶就業機會及經濟價值。

在功能設計方面,《綱要》指,新田科技城會因應不同階段發展,會先透過促進辦公、原型開發及生產空間的設置,為企業提供一站式服務;中期會形成產城融合中樞,結合商業綜合體及人才公寓空間打造10分鐘生活圈;其後會因應毗連的三寶樹濕地,以實驗室及多功能社交空間的建築,促進生態友好性及科研合作。

有關的生態配套則會細分為產業支援配套、宜居服務、產業基建三個類別,同時有適當留白供後續階段研究其他設施。鄭嘉慧補充,相關規劃已納入多項環境保護條款,有信心能在發展與環保間取得平衡。

「平台公司」多層架構 政府市場拍住上

(香港文匯報記者 陸雅楠)針對新田科技城財務投入龐大且投資回報周期較長,《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》提出設立類似機管局等專屬「平台公司」的開發模式,由特區政府與市場共同參與,借助其資源提升開發效率、控制開發成本,並透過將土地及建築成本轉為股本投入,確保項目符合香港長遠規劃,同時彌補純商業考量下的可行性不足。特區政府創新科技及工業局強調,有關模式會堅持政府主導及產業導向兩大原則,當土地釋放後亦為引進龍頭企業創造有利條件,目前特區政府相關部門已與多家企業洽談,加速創科產業發展。

《綱要》指出,特區政府可利用「平台公司」與市場共同開發,共同分擔風險,減輕政府財政壓力,實現「有為政府」與「高效市場」的雙重優勢。具體而言,「平台公司」可設立雙層或多層架構:第一層為政府全資擁有,董事局成員由政府委任,以確保重大決策符合政府產業政策目標;第二層則可由「平台公司」與企業以「建設─運營─移交」、「建設─擁有─運營」、合資模式、「設計─建設─融資─運營」等方式合作,設立子公司承接合作方的戰略投資。

研由政府資金投入建設 先建後租

就市場合作方的選擇,《綱要》提到,當中的資金方可包括私募基金、退休基金等具備雄厚資本,對短期財務波動承受力強,注重長期回報;而產業方擁有創科產業發展經驗,有助新田科技城完善創科生態系統,實現產業導向目標;開發方包括本地及海內外地產商,具備高效房地產開發執行力;多元化企業或國有企業如公用事業、工程總承包建築商、企業集團等,側重政策與戰略投資,產業資源豐富。

創科局常任秘書長蔡傑銘補充,目前「平台公司」仍處於策劃階段,但亦可參考河套香港園區的經驗,考慮由政府資金投入建設,先興建後租出,或對已平整土地尋求承辦商(可為科技企業)投資等做法,讓新田科技城於靈活架構下,對不同地塊的投資需求與企業合作。主要原則包括:第一,堅持政府主導,確保整體發展符合規劃方向;第二,堅持產業導向,推動創科產業成為新型科技城核心,帶動香港經濟發展。

創科局局長孫東強調,應相信市場力量,企業家具備高度智慧,清楚選擇香港的原因與優勢,以及如何在港發展。他引述早前河套香港園區的發展意向調查指,在結合政府及市場力量的模式下,共有27間公司表示有興趣,其中約三分一為發展商,三分一為最終科企用戶,其餘為其他發展平台公司,反映只要政策得當、政府支持並配合主客觀條件,香港創科絕對具充足的吸引力,此情況也為新田科技城未來招商引資與土地出讓等提供參考根據。

填補創科中下游環節缺大型地塊空白

蔡傑銘又指,由於新田科技城能填補創科中下游環節缺乏大型地塊的空白,如本港企業能與內地或海外科研機構合作,結合河套香港園區的科研成果落地轉化,其發展機會更會顯著提升。

藥商:「河套研發、新田轉化」 結合港深優勢

(記者 胡永愛)進駐河套深港科技創新合作區深圳園區的港企「山河半導體」創辦人劉振韜表示,從《綱要》看到香港重新啟動半導體行業的決心和希望,作為一個在半導體行業工作了幾十年的港人,他注意到新田科技城地塊規劃中,特意為微電子及先進產業設置了發展帶,可見十分重視,而深港互補,對生態的營造就很有利,這樣才能吸引產業的崛起。

「小規模量產能力可助商業化生產」

劉振韜以半導體行業為例:「內地起步遲,香港可以提供經驗;但另一方面,內地發展迅速,香港也需時刻關注動向。目前,半導體業由市場部去研究技術發展方向,工程部去執行。香港在市場信息方面一定有優勢,但市場部也要清楚整體技術發展的方向、不能短視,這就需要深入了解深圳乃至整個內地的行業發展情況。」

生命健康科技是新田科技城的另一重點產業。坐落在河套深圳園區、全球首家基於「類器官+AI」新藥研發的「希格生科」。其創始人兼CEO張海生認為,該產業發展方向在技術協同、產業生態及戰略定位上都與公司十分契合。

他提到其公司核心項目、全球首款瀰漫性胃癌靶向藥,「新田的小規模量產能力將有望助力我們未來商業化生產,規劃中的人才公寓和城市配套也能幫助我們吸引並留住國際頂尖的科研人才。」

他認為,新田科技城作為香港「北創科」布局的核心,和河套香港與深圳園區的地理優勢結合,「將使我們既能持續受益於河套的前沿科研環境,又能充分利用新田的產業化優勢,有望實現『河套研發、新田轉化』的發展模式。」

孫東:港產業鏈可與內地錯位協同發展

(記者 陸雅楠)《綱要》提到,香港創科面對製造業規模偏小、與內地城市同質化競爭、發展成本高昂等挑戰。創科局局長孫東表示,特區政府一直高度關注並積極跟進相關問題,強調要因地制宜,善用本港卓越的創科成果,推動轉化,落實中試及小規模生產,這也正是新田科技城的重要發展方向,此舉能建立高附加值產業,從而吸引人才。在此基礎上,不排除發展若干極具香港本地特色的主打產業,數量未必龐大,但更能為本地經濟增長和青年就業注入動力。

孫東表示,內地企業普遍期望「走出去」的趨勢下,香港內聯外通的優勢,可為出海企業提供市場研究、法律諮詢、供應鏈管理等服務,助其高效拓展全球市場,加之「香港製造」品牌在國際上享有盛譽,可鼓勵內地科技企業將產品在港加工升級,轉化為「香港製造」品牌出口海外,實現多方共贏。

30%生產工序在港進行

即可視為港產業

他介紹,根據相關規定,只要產業鏈中有30%(個別行業如新能源汽車為40%)的生產工序在港進行,即可視作是香港產業。這意味香港產業鏈可與大灣區及內地其他地區錯位協同發展,促使本港傳統產業與國家現代化產業體系深度融合,這些均是科技城發展的重要考量。

被問到新田科技城與科學園和數碼港的定位區別,孫東解釋,三大園區代表了香港「南、中、北」創科園區的整體布局:南部的數碼港聚焦人工智能、大數據、區塊鏈及網絡安全等領域;中部的科學園是一個更為綜合的產學研平台,目前也在北部進行布局,匯聚了眾多研發中心,並重點發展生命健康科技、先進製造等相關技術。河套與新田則是未來的新興產業區域,河套側重研發,新田科技城作為其天然延伸,將承載河套園區優秀的科技成果,推動其落地與產業化,兩地合體成為北部最大的創科園區,香港便可形成新的戰略發展格局。

0 已點過讚

0 已點過讚