新华网北京11月14日电(记者 沈美)近日,由中国农业科学院北京畜牧兽医研究所奶业创新团队、国家奶业科技创新联盟联合发布的《论全民奶》(下简称:报告)研究报告首次提出“全民奶”概念,系统阐释了牛奶兼具“科学属性”与“社会属性”的双重价值,并呼吁把奶业定位为“农业强国、健康中国和美丽中国建设的枢纽产业”,推动“市民奶”向“全民奶”发展,报告观点引发行业广泛关注。

报告数据显示,优质乳工程实施十余年来,已经在29个省(直辖市、自治区)80家种养加一体化的乳品企业全面实施,国产优质巴氏杀菌乳的市场竞争力显著增强,2024年已经占到市场巴氏杀菌乳的97%以上。

其中,值得注意的是《优质巴氏杀菌牛乳》等系列标准在国际上首次把活性因子乳铁蛋白含量列为品质指标,引领国产优质巴氏杀菌乳中乳铁蛋白平均值含量从2017年只有10.7mg/kg提高到2023年的42.9mg/kg,向消费者诠释了牛奶具有基础营养与活性营养双重营养功能的科学属性。

然而,“优质奶”快速崛起的同时,“全民奶”建设却明显滞后。

如何定义“全民奶”?

近10年来,奶业已经发展成为高投入、高价格、高利润的主导模式,推高了奶产品的市场销售价格,导致奶产品走不出大城市,距离县城、乡镇和农村消费者的承受能力越来越远。

商务部监测数据显示,2023年我国UHT奶(常温奶)平均零售价格12.5元/升,与原料奶比价由2010年的2.2倍增至3.8倍,远高于国际上2.0倍左右的平均水平(农业农村部食物与营养发展研究所扩大消费课题组,2024),这就造成大城市奶类消费相对饱和,但是还有6亿农村户籍人口和三四线城镇居民难以承受如此高的奶价。如何破解当前奶业模式单一的状况,推动“市民奶”向“全民奶”发展,是奶业面临的重大任务。

对于“全民奶”的定义,报告提及三个方面:

一、全民奶支撑全民健康。全民奶与全民健康密不可分。2018年国家卫生健康委员会开展首次中国居民骨质疏松症流行病学调查,发现我国低骨量人群庞大,40-49岁人群低骨量率32.9%,50岁以上人群低骨量率达到46.4%,这些都是骨质疏松症的高危人群(董子畅,2018),科学饮奶是补钙强骨的最佳途径。报告还提到人均身高和饮奶量问题,我国与其他国家相比仍存差距。

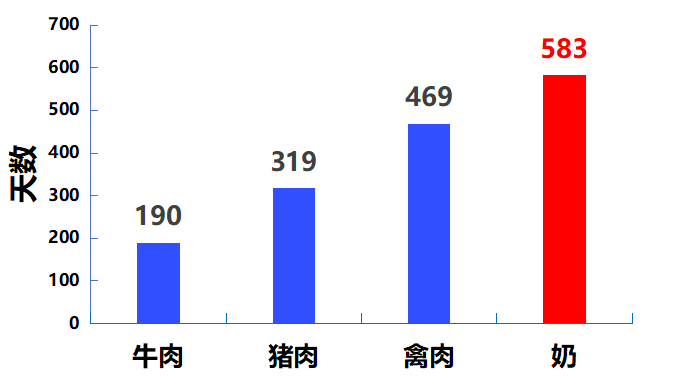

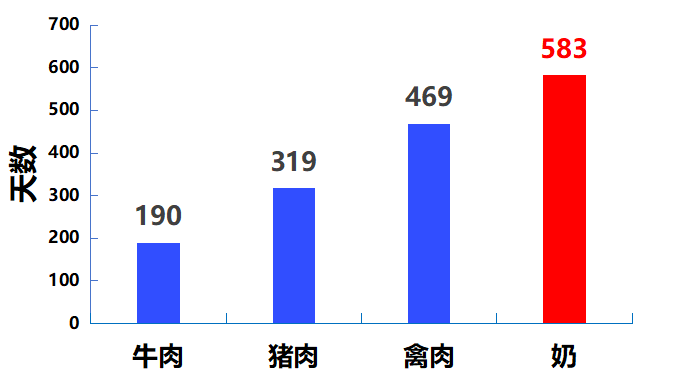

每公顷土地喂养的动物所产蛋白质数量满足 中等活动量成年男子需要的蛋白质天数

二、全民奶支撑粮食安全。发展奶牛养殖业可以最大限度地提高土地利用效率,减轻饲料粮压力,为保障粮食安全作出贡献。研究发现,以满足成年男性每天需要的蛋白质计算,每公顷喂养动物所产蛋白质数量能满足的天数,牛奶583天、禽肉469天、猪肉319天、牛肉190天,牛奶转化效率最高,这是因为其他动物只能利用农作物的籽实,丢弃秸秆,而奶牛拥有独特的瘤胃微生物发酵系统和乳腺高效生物合成系统,能够充分利用全株玉米青贮等全株农作物的生物量实现牛奶高效合成。

三、全民奶支撑农业可持续发展。欧美发达国家奶业产值占农业产值都在20%左右,英国为40%以上。这是因为奶牛养殖业是整个养殖业中与土地结合最紧密的产业,是推动农牧结合、种养循环最有价值的产业。奶牛养殖需要大量饲草,必须就近配置耕地,一般是一头成母牛配套3-5亩左右的饲草饲料用地,奶牛场制作全株玉米青贮饲料和苜蓿青贮饲料,既可以减少豆粕的用量,大幅度降低养殖成本,达到最好的养殖效果,又能实现种草-养殖-粪污还田的良性循环,维护土壤肥力,是推动农业绿色发展的重要措施。

多举措推行“全民奶”

奶业不仅仅是一个用于赚钱的经济产业,更是支撑全民健康、粮食安全和农业可持续发展的枢纽产业。

报告提到,整个社会应重新认识奶业的地位。未来10年我国农业面临的最大问题是农牧分离、种养脱节的问题。由于奶业涵盖种植、养殖、加工、消费等众多环节,产业链长、纵深价值高,只要奶业发展起来,整个农业就会循环起来,尤其是养殖业与种植业相融合,青贮与饲草等全植物产量得到高效利用,过腹还田,实现降本增效、肥地环保。

对于推行“全民奶”,报告还提出以下四点措施:

一、加快建立农为主体的种养加消一体化区域模式。农为主体的种养加消一体化区域模式,可以是奶农、农民合作社,也可以是混合经济,但是要立足当地充足的饲草饲料用地、立足乡村、服务区域,让当地市县、乡镇和农村的消费者真正喝到当地的优质新鲜奶产品,破解当前单一模式的局限性,推动“市民奶”向“全民奶”转变,才能释放奶业发展的巨大潜力。

二、加大科技创新与标准研制投入。农为主体办加工和消费,开展质量安全风险防控的科技攻关与标准研制尤为重要。由于整个生产体系与大规模乳品企业完全不同,有可能隔一天或者几天加工一次,生鲜乳能够贮存多长时间?如何保障加工产品安全优质?因此,要解析不同贮存条件下生鲜乳质量和微生物菌群等变化规律,构建奶及奶制品新鲜度特征指标数据库,开发生鲜乳致病致腐微生物及其有害因子评估与防控关键技术与标准,构建安全优质发展模式。

三、加强政策支持力度。比如尽快建立奶牛-耕地配套制度,实现农牧结合、种养循环;严格生产过程的质量安全控制与监管;制定饲料饲草种植加工、粪污处理还田和冷链储存储运等环节设施设备补贴扶持政策等。最终目标是通过农为主体的种养加消一体化区域模式发挥四两拨千斤的拐点效应,重塑全民奶的价格体系。具体目标:在奶业主产区,力争牧场生鲜乳售价每千克不超过3.5元,力争普通巴氏奶和常温奶每千克售价在农村乡镇县城不超过7元、中等城市不超过8元、大城市不超过9元,形成产业薄利多销、全民喝得起的发展新格局。

四、培育全民奶文化。通过公益广告和公益活动加强全民饮奶、强身健体的科普宣传引导,创建全民奶发展的新场景,鼓励喝液态奶、吃固态奶、使用深加工奶制品等不同消费业态的发展。关注儿童与老人饮奶状况,制定补贴或鼓励措施,让儿童与老人喝上奶。大力开展奶业与健康领域的人才培养,在高校开设相关专业课程,让大学生成为奶业发展和自身健康的关注者、推动者和传播者。

谈及奶业发展,国家奶业科技创新联盟理事长、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所奶业创新团队首席专家王加启表示:“奶业面临的困难是暂时的,我们有制度优势、产业基础优势和巨大市场优势,只要不忘初心,牢牢守住人民至上这一价值取向,我国奶业必将拥有光辉的未来。”

据了解,《论全民奶》报告由中国农业科学院北京畜牧兽医研究所奶业创新团队、国家奶业科技创新联盟联合发布,由王加启、郑楠、张养东、赵圣国、刘慧敏、孟璐共同撰写,内容关注近年来奶业转型期遇到的困难,旨在聚焦奶业发展的重要任务,提出切实可行的解决措施。