2025年10月末,雷诺阿《瓶中花》与画中花瓶百年重逢

文/李莞潸

你见过现场开箱一幅雷诺阿的原作真迹吗?

对,没看错,就是你想的那位印象派核心创始人雷诺阿。

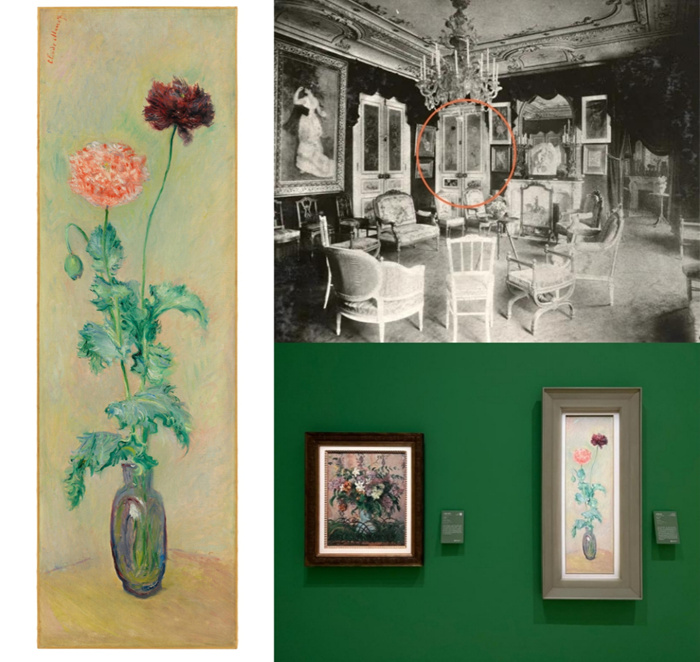

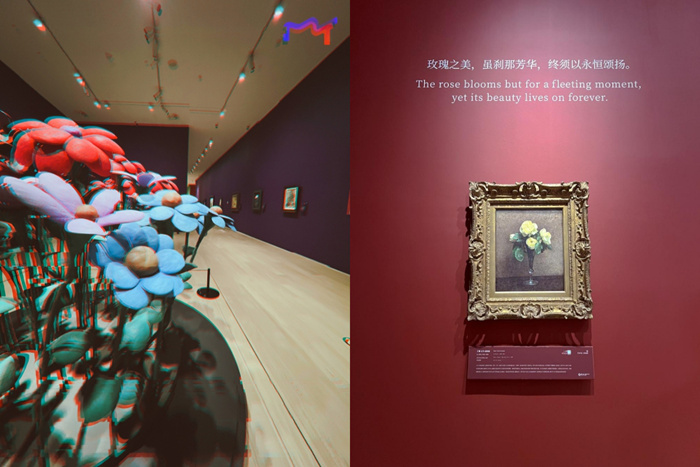

上图是雷诺阿《瓶中花》的现场开箱现场,放置在画作旁边的马约里卡陶瓶正是画中花瓶的实物,这是百年来画作与花瓶首次合体展出。

想看?去南京,德基艺术博物馆。

德基艺术博物馆“花花世界”现当代艺术典藏常设大展“动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作”启幕仪式上的特别环节,便是开箱这一对儿全新的馆藏之宝——而这只是大展焕新启程的“冰山一角”。

左:“动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作”展览现场入口;右:海报上使用的便是雷诺阿的《瓶中花》

作为全球最系统花卉主题艺术收藏,德基艺术博物馆的常设大展自2023年8月开幕以来,以其独特的跨文化视角与学术深度备受海内外关注,被业内媒体誉为“近三十年最具影响力的花卉主题艺术作品展”。时隔两年,带着新增馆藏及阶段性研究成果,全面升级的“动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作”于2025年10月24日正式面向观众开放。

花·“新”:重磅焕新有多强

熟悉的场地,熟悉的框架,“动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作”保留了常设大展2023年初开时的四大章节:“异花授粉”“先锋园艺”“花卉之外”“突围绽放”——但是,“新”仍是本次大展焕新启幕的首要看点:展品总量扩充至140件/组,其中近三分之一为首次展出的新增藏品,参展艺术家阵容增至109位/组。雷诺阿、毕加索、蒙克、吴大羽、张晓刚……从印象派到当代艺术代表性人物,构建起更为完整的艺术史脉络。

花始终是雷诺阿在其艺术生涯中锤炼技法、探索风格的重要载体,花瓶则以其静默恒定的形态为他的实验提供着理想舞台。现场开箱的《瓶中花》被视为雷诺阿在其印象主义巅峰时期的转型探索代表作,而画中的马约里卡陶瓶在来到南京之前,一直是雷诺阿家族的珍藏。它想必是雷诺阿的心爱之物,曾出现在六幅雷诺阿的作品中,其中包括纽约大都会艺术博物馆收藏的名作《弹钢琴的少女》(现场设有电子互动屏可以翻阅查看)。此番“瓶”与“花”跨越百年重逢实为不易,让人联想到雷诺阿的艺术人生恰是起步于瓷器画工。

《瓶中花》,皮耶·奥古斯特·雷诺阿(1941-1919,法国),1878年

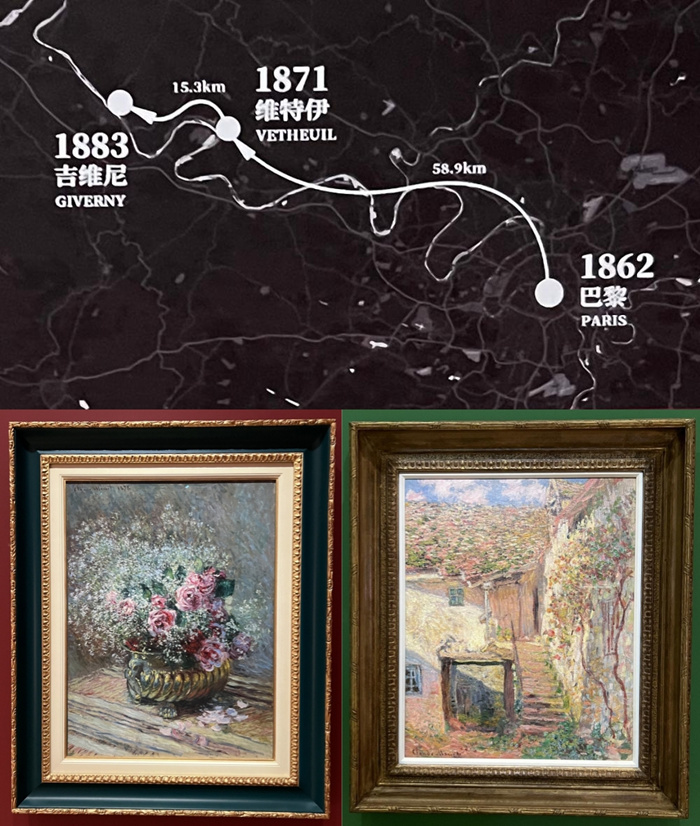

不仅有雷诺阿“瓶”与“花”百年来的首次同框,莫奈首次为空间量身定制的作品——为保罗·杜朗-鲁埃尔公寓客厅创作的装饰门板《双花门》,也在本次大展中亮相。作为最早支持印象主义的传奇画商,杜朗-鲁埃尔以独立于官方沙龙体制的展览+跨国画廊的组合,开启了艺术市场的现代化格局。正是在他的经济支持下,莫奈于1883年移居吉维尼、购置花园住宅,步入以《睡莲》系列为代表的创作巅峰期。

左:克劳德・莫奈,《双花门》,1883年;右上:保罗·杜朗-鲁埃尔公寓客厅;右下:展览现场的《双花门》

与旁边毕沙罗的《丁香花束》相比,《双花门》修长的尺幅打破了常规构图,一定程度上预示了莫奈晚年为橘园美术馆创作的巨幅《睡莲》组画。这幅作品还与展览中莫奈维特伊时期的《盆中花(玫瑰与满天星)》及《台阶》相承接,串联起这位“光的诗人”在两次人生转折之地的创作脉络。

克劳德·莫奈(1840-1926,法国),1878年,左下:《盆中花(玫瑰与满天星)》;右下:《台阶》

丰子恺先生曾言雷诺阿“甘美而有力”,莫奈是“最模范的向日葵派的画家”,而将“天真纯洁的‘世间的珍客’”用在了亨利·卢梭身上。常设展新增一幅亨利·卢梭的《带常春藤枝的瓶花(第一版)》,在沉静纯真的构图中,潜藏着艺术家对两次婚姻宛转隐秘的心曲。花卉静物在卢梭的创作中极为罕见,目前所知仅十幅,此幅作品为其中名品,曾长期借予纽约现代艺术博物馆(MoMA)展出,并参加该馆1942年的卢梭回顾大展。

亨利·卢梭(1844-1910,法国),《带常春藤枝的瓶花(第一版)》,1901-1902年

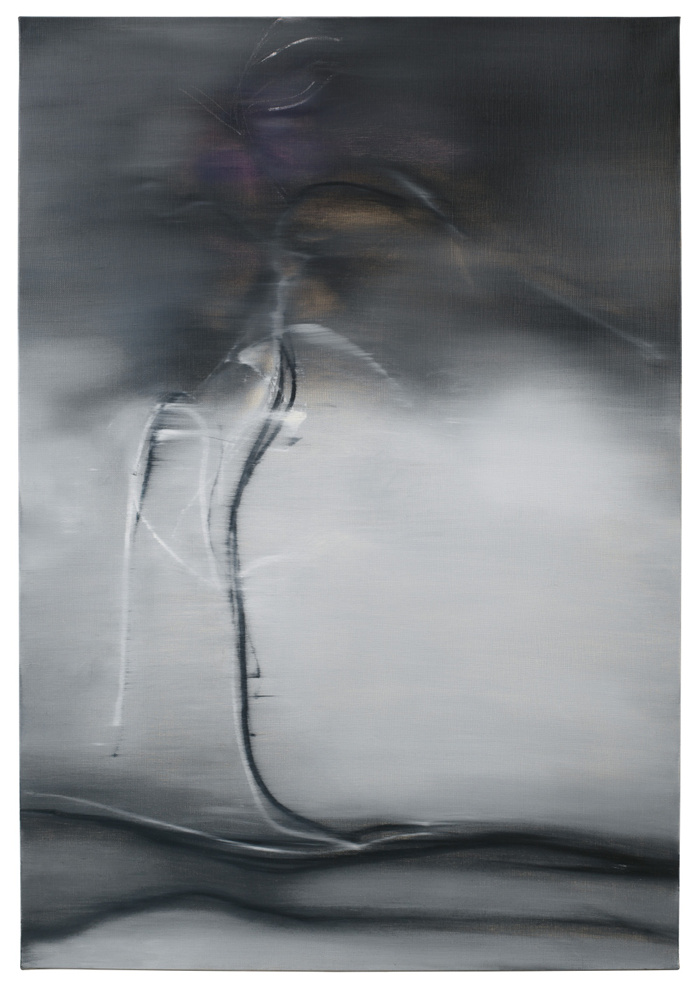

谈及表现主义,丰子恺先生则说表现的艺术不是“生”的模写,而是以某外界物象为机因、再将从中生于个人心中的感情描绘成画,乃是与“生”同等价值的。挪威象征主义与表现主义先驱蒙克将他的“生”留在了《峡湾风景》中,彼时他正处于精神崩溃后的疗养康复期,花与峡湾风景在他笔下不仅是自然景观,更是心灵的折射,他也因此被视为最早将自然转化为“心理景观”的艺术家之一。

爱德华·蒙克(1863-1944,挪威),《峡湾风景》,约1918年

荷裔美国抽象表现主义重要代表德库宁创作《静物》时年仅25岁,刚刚移居纽约没多久。从中既能看到荷兰静物传统与风格派艺术的影响,也能窥见两年前观看马蒂斯展览带来的启示——据说德库宁在看过马蒂斯的作品后是这样说的:“我要去画自己的马蒂斯了。”

威廉·德库宁(1904-1997,荷裔美籍),《静物》,1929年

《静物》是德库宁在异国起步初期探索与尝试的珍贵见证,毕加索的《瓶花》(1904年)则见证了他从忧郁冷峻的“蓝色时期”向温暖浪漫的“玫瑰时期”风格的过渡。在展览现场并置的另一幅同名作品标志着毕加索“蓝色时期”的开端,这“两瓶花”共同见证了毕加索早期风格的两次关键转折。

巴勃罗·毕加索(1881-1973,西班牙),《瓶花》,左:1904年;右:1901年

现场展厅中,摆在毕加索旁边的是与他相爱相杀的马蒂斯,而在他们对面展出的作品,则出自“中国抽象主义之父”吴大羽。早年赴法留学的吴大羽在看过马蒂斯和毕加索的作品后深受触动:我欣赏他们的精神,但我从不临摹,我只记住那种感觉。1941年,归国后的吴大羽提出“势象”概念,被视为中国抽象艺术的开创时刻,成为其抽象艺术探索的重要标志。吴大羽所开辟出的是一条独立于西方抽象传统、根植中国哲学与美学的艺术道路,其在全球现当代艺术发展进程中的重要性理应被重新审视。

吴大羽(1903-1988),左图:《无题106》,约1980;右图:《无题128》,约1980

花·语:如何讲好一室花的故事

吴大羽在抽象艺术发展历程中的重要性绝不是“凭空想象”,而是通过大量研究得出的艺术史实。德基艺术博物馆艺术总监申舶良答记者问时表示,吴大羽并非毕加索和马蒂斯“简单的追随者”:“中国艺术大师和西方艺术大师平起平坐、共同推动现当代艺术的转化与演进,是我们在这次展览中着力呈现的一个核心认知。”作为“研究驱动型”博物馆,德基艺术博物馆以研究驱动收藏,在博物馆团队最新研究成果的推动下,展览叙事实现多维度拓深,开启故事链式观展体验——这正是本次展览的第二大看点。

相邻的数件作品共同讲述艺术往事,类似前文提到的毕加索、马蒂斯与吴大羽这样的“对照”在展览现场能发现很多,比如高更与印象主义团体“中流砥柱”毕沙罗,在二人密切交往时期,高更受到过哪些启发?

左:保罗·高更(1848-1903,法国),《乐谱上的牡丹花束》,1876;右:卡米耶·毕沙罗(1830-1903,法国),《丁香花束》,1876

《莲花》是赵无极艺术生涯的关键转折期——“克利时期”的典型代表,深深影响他的保罗·克利就“陪伴”在他旁边。

左:赵无极(1920-2013),《莲花》,1952;右:保罗·克利(1879-1940,瑞士),《小型花卉静物》,1926

与赵无极同为“留法三剑客”的吴冠中在70岁高龄重拾人体题材,既为弥补早年此类作品毁佚的缺憾,也由此回望西方造型艺术的根基。这幅《泉》亦为新增馆藏,在它旁边的作品同样“胖胖的”——拉丁美洲艺术大师博特罗鲜少画花,下笔后,种出了一株独一无二的“胖胖”《向日葵》。

左:费尔南多·博特罗(1932-2023,哥伦比亚),《向日葵》,1976;右:吴冠中(1919-2010),《泉》,1995

吴冠中与赵无极都是将中国抽象艺术发展成国际化语言的重要艺术家,也都是吴大羽最为出色的学生。在赴法留学归国后,吴大羽参与创办杭州国立艺术院(今中国美术学院),是中国现代艺术教育的重要奠基人。在展览现场中国艺术家的部分,“隐藏”着众多中国美术教育的先驱大家。而他们中的绝大部分,都与南京这座城市有着千丝万缕的联系。

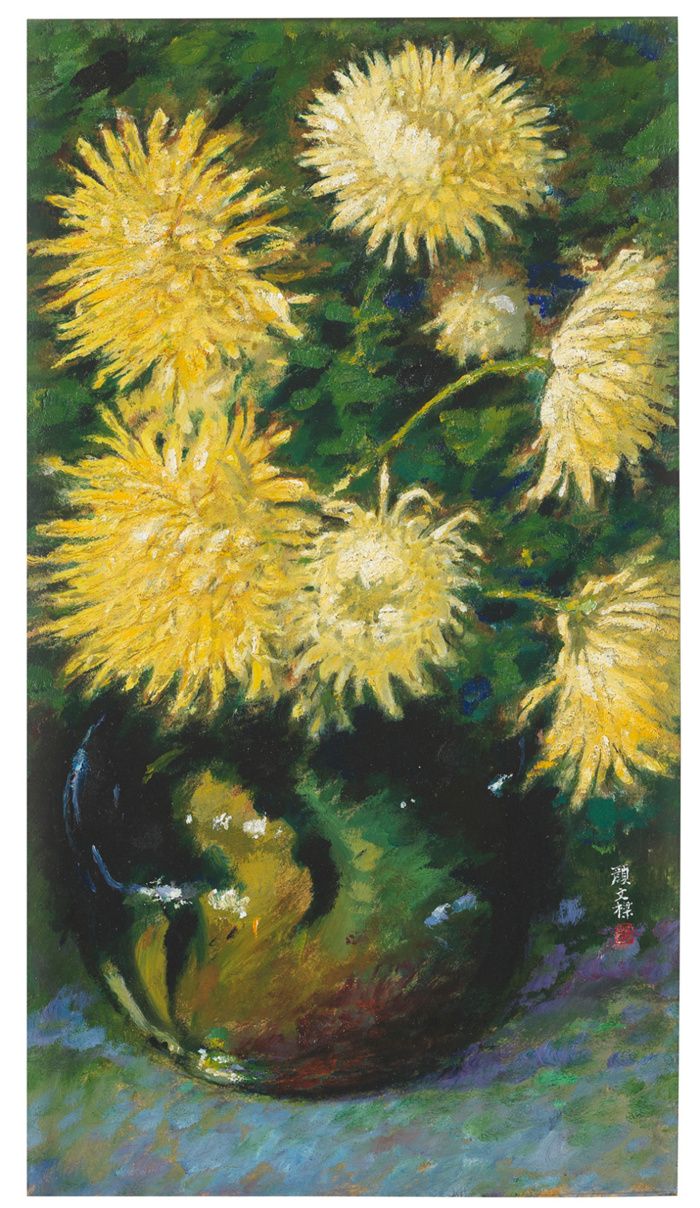

拉个不完全名单来感受下:颜文樑,中国现代美术教育的奠基人,与胡粹中、朱士杰共同创办苏州美术专科学校(今南京艺术学院),中国美术界“四大校长”之一;祝大年,中央工艺美术学院(今清华大学美术学院)创始人之一、中国现代工笔重彩的开拓者;吴作人,中国现代艺术教育重要奠基人;苏天赐,美术教育家、中国当代杰出的油画家……

颜文樑(1893-1988),《金蕊流苏》,1963

祝大年(1916-1995),《花团锦簇》,1973

吴作人(1908-1997),《芍药》,1950

苏天赐(1922-2006),《自有春晖满槐》,1962

被徐悲鸿誉为“中国油画风景第一人”的李瑞年不仅是中国油画先驱,也是杰出的美术教育家,归国后他与中国“油画民族化”道路的开拓者吕斯百、新中国美术教育先驱黄显之等人一道,成为徐悲鸿领导的中央大学艺术系教育队伍的核心成员。吕斯百还曾与敦煌艺术研究院创始人常书鸿等人共同创立“中国留法艺术学会”,推动中国现代艺术发展。

李瑞年(1910-1985),《芍药花开》,1982

吕斯百(1905-1973),《盆菊》,1948

黄显之(1907-1991),《玻璃瓶花》,1964

常书鸿(1904-1994),《阅尽人间春色》,1975

倪贻德于1928年留日归国后投身美术教育,并深入钻研美术理论与绘画技法。庞薰琹则是新中国第一所工艺美术高等学府——中央工艺美术学院的创立者,他与倪贻德同为中国首个现代艺术团体“决澜社”的创始人。

左:庞薰琹(1906-1985),《玉带红绒》,1973-1974;右:倪贻德(1901-1970),《桃花灼灼》,1960年代

展览中还有一位“决澜社”重要成员,便是中国现代艺术女性先锋丘堤。【动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作】大展将女性艺术家置于叙事结构更为关键的位置,如艺术总监申舶良所言,展览的每一个章节都在着力凸显女性艺术家在艺术转化和演进中的重要作用,以此强调她们非凡的创造力和精神能量,以及长期被低估的、对于艺术史的卓越贡献。

于是我们在现场看到“中国西洋画家中第一流人物”潘玉良,看到法国艺术家协会沙龙首位中国女画家方君璧,看到绘画、音乐、舞蹈“三位一体”的女性艺术先驱谢景兰,看到“民国传奇”张静江之女、“南洋画派”唯一女性先锋张荔英……

丘堤(1906-1958),《蜀葵》,1939

潘玉良(1895-1977),《青瓶红菊》,1944

方君璧(1898-1986),《白色康乃馨》,1955

谢景兰(1921-1995),《花之舞》,1970

张荔英(1906-1993),《三色堇》,1940-1947

还有首位进入法国国家美术协会的传奇女画家苏珊·瓦拉东,现代女性艺术先驱玛丽·罗兰珊,“装饰艺术女王”、波兰艺术家塔玛拉·德·蓝碧嘉、“美国现代艺术之母”乔治娅·欧姬芙、“波点女王”草间弥生……还有21岁就在法国艺术界展露头角的弗朗索瓦·吉洛,始终坚持以独立意志开拓自己的艺术道路,即便强大如毕加索也无法阻挡她的光芒。

苏珊·瓦拉东(1865-1938),《一束玫瑰、矢车菊与蕨类》,1930

玛丽·罗兰珊(1883-1956),《花》

玛拉·德·蓝碧嘉(1894-1980),《绣球花与柠檬》,约1922

乔治娅·欧姬芙(1887-1986),《红掌》,1923

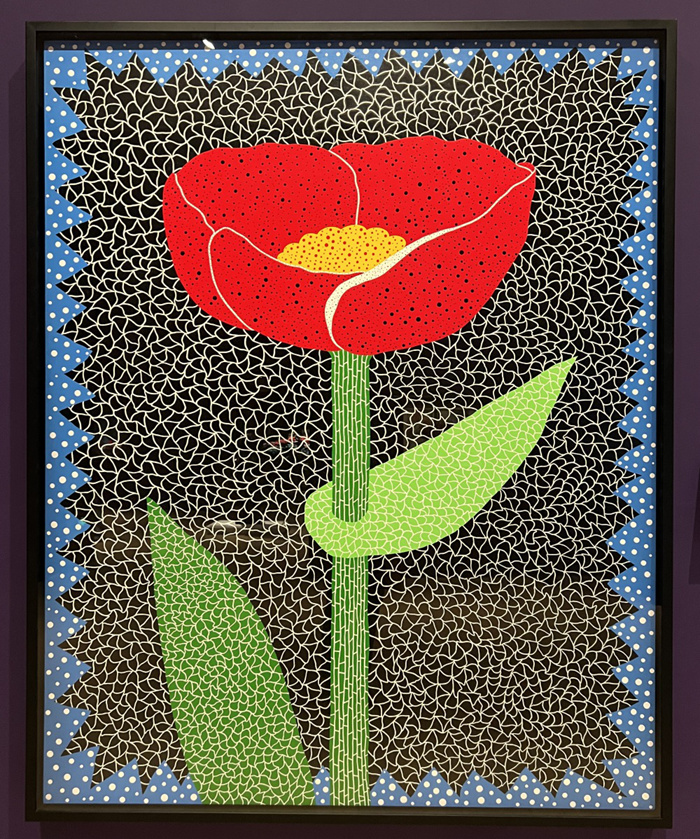

草间弥生(1929-),《花》,2008

弗朗索瓦·吉洛(1921-2023,法国),《玫瑰花丛》,2013

花·期:游刃有余办展,从从容容看展

以上部分仅能呈现展览作品小小小小的一部分精彩内容,而在“动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作”展览现场,拉好感的观展体验绝不止“故事链”式空间叙事以及对于女性艺术家的关注。位于第三章节角落、自主开发的“艺术植物百科”互动屏也是大大的加分项,解析全场艺术作品所涉花卉种属等植物学关联知识的互动查询系统,将研究成果进一步转化成为每一名观众可触可感的知识养分。

“体验升华”便是本次大展的第三大看点,而对于观众最大的利好消息便是:德基艺术博物馆正式实行“365天不闭馆、夜间开放到零点”的创新运营模式,成为全球唯一一家“全年开放到零点”的博物馆。观众在摆脱时间束缚、实现“看展自由”的同时,博物馆还将提供每半小时一场的高频次讲解服务。

与焕新大展同步上线的还有“典藏数字库”,展览中的所有作品均可在线上检索,可放大细节的高清图像与详尽资料、以及博物馆积累的更多核心馆藏资源与最新研究成果都将以数字化形式逐步向公众开放。

而对观众来说更为利好的信息是,“动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作”展仍将不断焕新,它同艺术史一样是不断书写的“未完成”,只要研究继续,就将有更多具有关键性转折意义的花卉作品新增入展。德基艺术博物馆无疑选择了一个极佳的研究母题与载体,正如馆长艾琳接受采访时说的那样:“站在全球的高度,选择风景画,人们可能会去想这个地方是哪里;选择人物,会去想这个人是谁。“但花是“通”的,它可以跨越国界、让人忽略一些不必要的隔阂与“杂音”。中西方艺术家都会去画花,就像我们还是小孩子的时候,都曾画过一朵花——我们都曾是画花的孩子,长大之后,做个不忘看花的大人也不错。

我很喜欢展馆中阅读区入口的那句话,出自古罗马著名哲人西塞罗,他说:“如果你有一座花园和一座图书馆,你就拥有了你所需要的一切。”放到南京,还可以在花园和图书馆的基础上,再加上一座艺术博物馆。对于德基这样的艺术博物馆,你永远可以对其有所期待。

深秋初冬的南京正值最好的时节,天气不冷不热,满街都是桂花香。德基艺术博物馆真是挑了个好日子焕新开展,而这样的一天,也真是个看花的好日子。

展览期间的每一天,都可以是看花的好日子。(致谢德基艺术博物馆提供图片)