(香港文匯報記者 蔡學怡)香港教育大學昨日於香港書展舉行《人大政協講座系列:法治·科技·青年與教育新視野》新書發布及簽書會。該書由全國政協委員、教大校長李子建率領主編。匯集了教大自2023年至2025年間舉辦的十場「人大政協講座」內容,期望讓讀者更深入了解國家最新的政策及發展成就。在發布會上,李子建率領編著團隊向在場嘉賓及讀者介紹新書。

《人大政協講座系列:法治·科技·青年與教育新視野》圍繞國家立法體制與人大常委會工作、法治社會、稅制、科學技術與國家發展、青年發展與國家發展、婦女發展、北部都會區規劃與大灣區青年發展、教育與國家發展等重大議題,深入分享見解及實務經驗,讓公眾了解國家在多個領域的快速進步與發展成就。

新書序言由教大校長李子建及副校長(學術)鄭美紅、全國人大常委會前委員范徐麗泰、香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗、全國人大常委會委員李慧琼分別撰寫。

李子建率領編著團隊出席新書發布會,他更藉由特別舉辦的「一本讀書會:『閱讀一小時』書展快閃文化活動」,向讀者介紹新書,並推廣閱讀與學習的理念。

讓大眾明白代表委員角色

李子建表示,教大作為香港特區唯一以師範教育為本的高等學府,期望為教育強國建設作出更多貢獻。為增進大眾了解人大政協的工作與職責,以及認識人大代表和政協委員在國家與香港特區發展中的角色,教大特別舉辦「人大政協講座系列」並編纂成書,期望讓讀者更深入了解國家最新的政策及發展成就。

多位參與「人大政協講座」的嘉賓包括教大榮譽教授李慧琼、彭韻僖、龔永德、林至頴、李鎮強、陳瑞娟、馬光如、樓家強、何漢權、梁美芬及何建宗參加簽書會。

港區全國人大代表林至頴在接受香港文匯報訪問時表示,考慮到還有部分年輕人未有機會親身參與「人大政協講座」,因此把這些講座的內容整理成書,讓更多讀者可以通過此書了解國情。

他表示,不少全國人大代表和政協委員都親臨簽書會現場,與讀者互動,拉近距離,給讀者帶來了新鮮的體驗。他又建議,將國情教育的知識嘗試融入在書展的文創產品中,以得到更多年輕人的關注和喜歡。

全國政協委員李鎮強表示,香港書展是一個十分具有潛力的推廣平台,今年書展中有不少書籍展示了國家政策與豐富的文化成果,包括《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》等書籍,相信能夠幫助青年了解國家發展方向與「一國兩制」定位。

他留意到,不同參展商都會在書展中舉辦多種活動,例如舉辦人工智能與航天知識競賽等,引發青年興趣的同時讓他們在參與活動中加強對國家的認識,使他們能從中了解到國家一日千里的發展。

市民買書贈友 普及認識國情

一口氣買了4本《人大政協講座系列:法治·科技·青年與教育新視野》新書的張女士表示,她之前已聽聞過教大舉辦過不少「人大政協講座」,認為該書能夠幫助年輕人深入了解國情,有重要意義,所以買來送給身邊的年輕朋友。

準備升讀中六的楊同學說,他未來的大學志向是研讀法律,認為法治與生活中很多事情都息息相關,相信該書能夠幫助他了解科技、法治和教育之間的層層關係,為他日後考大學選專業打下堅實的基礎。

在外國長大、回港生活30年的Mathew表示,自從回港生活後一直都感受到國家日益強大,通過這本書可以更進一步清晰認識國家發展脈絡,了解國家最新情況,閱讀完後也會推薦給更多年輕人去看。

大文集團攤位續受捧 市民翻閱「一帶一路」書籍感悟多

(記者 蔡學怡)香港書展昨日迎來第二天,香港大公文匯傳媒集團的攤位熱度不減。在大文集團攤位中展示的中國社會科學出版社、高等教育出版社、社會科學文獻出版社的書籍,吸引了不少市民取閱。

現場所見,市民羅先生在中國社會科學出版社的書架前拿着一本《國外智庫看「一帶一路」》看得津津有味。他在接受香港文匯報訪問時表示,書中豐富的案例非常具有參考價值和指導意義,尤其是解析了不同國家的政策、市場環境,以及國家之間合作關係等,都讓他更深入了解「一帶一路」的市場。他認為,這本書也可以啟發企業如何在新時代下通過「一帶一路」探索新的機遇。

羅先生表示,自己是香港中資企業的一員,來港生活已有5年。而自己所在的企業與「一帶一路」國家斯里蘭卡有業務合作,國家大力推進與「一帶一路」國家的合作和發展,為不少中資企業出海保駕護航,所以企業現在擁有豐富的客戶資源,在中東市場持續探索着新機遇。

他之所以在攤位被「一帶一路」相關書籍吸引,是希望通過書本加深個人對「一帶一路」的了解,在未來與斯里蘭卡的企業進行合作時,可以提供更好的「中國業務服務」。

「這本書幫我打開了視野,讓我獲得了不少啟發。」羅先生說,書中內容為拓展「一帶一路」市場提供了借鑒,甚至對開拓蒙古、俄羅斯等地區的商機亦具有指導意義。他認為這類書籍是企業挖掘中東市場的新商機、捕捉新機遇,以及提升個人對「一帶一路」市場認識的重要工具。

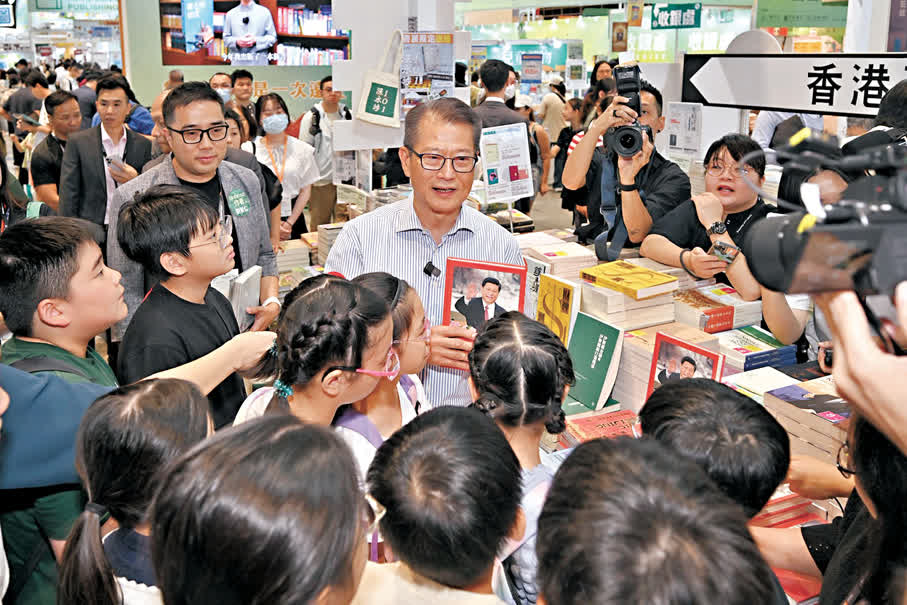

推介習主席三著作 財爺帶港童逛書展

香港特區政府財政司司長陳茂波昨日下午邀約一班小學生齊逛書展。其間,他特別向同學們介紹習近平主席《近鏡頭:溫暖的瞬間》等三部最近出版的著作,希望啟發同學們更好認識國家,了解國家的最新發展,努力學習,更好裝備自己,以實現夢想,並為國家作出貢獻。

陳茂波昨日在社交平台表示,他與同學們參觀了書展首次增設的「香港創科專題快閃展示區」,這是今年財政預算案提出的建議,旨在讓學生和公眾在書展期間能同時體驗本地科企的創新產品。同學們在試玩產品的同時對箇中科技應用感到更大興趣。

他特意送給學童一些科普書籍,鼓勵同學們保持好奇心,繼續在科學範疇探索新知識。

在書展內的「世界文化藝術廊」,陳茂波與同學們還參觀了幾個國家的攤位,並與攤位的駐港總領事互動交流,了解其文化特色,並享用其地道美食。同學們一起探索這些歐洲、中東及南美國家的文化特色,拓闊國際視野。

讀者愛尋「書香味」 實體書難被替代

(記者 洪澤楷)相對於實體書,電子書因更容易攜帶和儲存,近年吸引不少年輕讀者和習慣電子設備的群體。香港書展歷經35年,一直都是以實體書售賣為主。在閱讀習慣大為改變的今天,書商如何面對電子化挑戰?有書商表示,現時不少出版社在實體書出版時,亦同步推出電子書版本,以適應潮流,但評估電子書對實體書的衝擊視乎書種而定,由於部分讀者群體,例如文學類讀者仍鍾愛實體書的「儀式感」、質感書香味,受電子書的衝擊較小。

北京大學出版社員工饒先生參與香港書展逾十年。他向香港文匯報記者表示,過去數年,書展的明顯變化是拉行李箱買書的人減少。他表示,疫情後人們的閱讀習慣產生改變,更多依賴電子書,因此北大出版社同步推出實體書的電子書版本,以適應潮流。

就電子書對出版業的衝擊,資深出版人、中華書局總經理兼總編輯周建華認為,對行業整體影響固然很大,但具體仍要視乎書種和品類。「影響最大的主要是輕閱讀、快餐閱讀、碎片化閱讀,例如流行小說、雜誌文章等,這些都很適合移動端閱讀,一般人讀完就結束了,不會再去看它。」

不過,對於經典著作或人文社科類學術著作,周建華指,這些書籍通常需要一再鑽研閱讀,或是做筆記,使用電子閱讀不夠方便。「我們出版一本新書,也會同時出紙質版本和電子書,但是沒有確鑿的證據顯示,只要是有電子版本,紙質版本銷量就會下降,還沒有形成這種相關性。始終有一些讀者就是喜歡紙質書的質感,那種書香味。」

商務印書館(香港)有限公司市場營銷總監吳小燕表示,評估電子書對實體書的衝擊仍需視乎書籍的種類,由於部分讀者群體如文學類讀者仍偏愛實體書,相對受電子書的衝擊較小,「不少語言學習的書都有精美插圖,無法即時被電子書取替。」

新地資助千名學生逛書展買好書

新地今年再度與香港貿發局、香港教育工作者聯會旗下愛國教育支援中心攜手,透過「新地齊讀好書」贊助1,000名基層學生到書展,並向每名學生提供250元購書津貼,讓學生能夠到書展選購與STEM科普、航天或中華文化歷史相關的心儀書籍。

新地旗下新閱會的書展攤位特設「太空艙」互動遊戲及「模擬火箭發射場」VR體驗,讓參加者親身體驗航天科技的魅力。

來自8間中小學的學生代表昨日即場進行人工智能航天知識競賽。競賽除了設有必答題及搶答題,最後的互動題同學更需以最短時間完成火箭模型。新地期望寓教於樂,增加青少年對航天創科的認識和興趣。