中间美术馆

坐落于北京海淀区杏石口路50号的中间美术馆,虽然地理位置在北京偏于一隅,却以其独立的学术判断和专业的综合运营在艺术界始终占据重要的一席之地。

近年来,中间美术馆持续挖掘和梳理历史脉络,其策展团队拥有一个汇聚了艺术史学者、人类学家、历史学家、艺术家、诗人、导演等的“思想共同体”,通过深度策展与学术研究项目的持续开展,逐渐形成了理论探索和当代艺术实践并重的美术馆策展理念。其展览项目通常伴随着深入的理论研究和多层次的公共教育活动,试图打破艺术与公众间的界限,构建了更加开放、多元和包容的艺术对话空间。

2023年6月24日,“北京对话”系列活动第四期“无知、幻灭与丛林法则”活动现场,嘉宾:雷娜塔·莎莉塞、王晓明,主持人:路卡

2022年3月21日,北京中间艺术基金会执行理事黄晓华先生接受采访阐述美术馆开展学术研究的定位与理念

与此同时,中间美术馆不是将中国当代艺术封闭在专业领域,弱化与外界的关联,而是将艺术放置在全球、亚洲的视野中,在具体的历史、政治和社会文化的关联中探寻艺术的发展轨迹,坚持面向中国问题和现场,在全球视野与本土关怀间寻找平衡点。

艺术中国美术馆深度访谈系列本期专访中间美术馆馆长卢迎华女士,继续就美术馆在内容建设、学术研究、市场培育、可持续经营等方面的相关热点问题,分享中间美术馆的做法和经验。

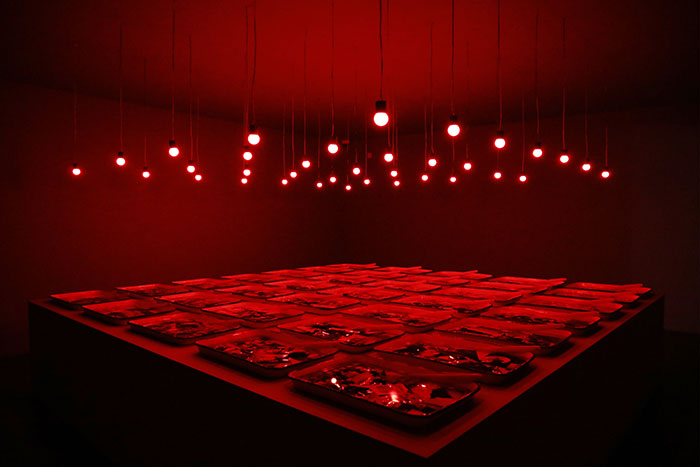

“即兴”展览现场,2024年9月20日—2025年1月19日,中间美术馆

艺术中国:作为北京最早创建的民营美术馆之一,中间美术馆目前的硬件投入与运营情况如何?

卢迎华:中间美术馆坐落于2009年创立的中间建筑创意产业园区。该园区是由四季青风锅炉风机厂、除尘器厂的工业园区经十余年的分期改造与营建而发展起来的。在2012年之前,中间美术馆在园区的艺术家工坊顶层举办展览。2012年,中间美术馆目前所在的建筑竣工开馆,沿用至今。中间美术馆的创始人对于建筑有专业和开阔的理解,基于在全球深入探访美术馆的经验,邀请了中国工程院院士、建筑师崔恺领衔设计美术馆的主体建筑;同时,美术馆的室内设计则由拥有丰富经验的美国OBRA建筑设计事务所负责。中间美术馆从一开始就拥有高品质的硬件条件;疫情期间,美术馆的赞助人对美术馆内部进行了整体性的维护和提升。这些系统性的工程反而确保了日常的硬件维护和投入是非常稳定和可持续的。

在日常运维方面,我们每年定期开展系统性维保工作,包括展厅设施检修、消防系统检测、库房环境监测与驻留空间维护等。依托长期积累的规范化流程与专业经验,我们持续优化温湿度控制、可调角度安防监控、智能照明及空间功能适配,并实现了展厅的数字化管理。由此,我们可以为展品、展览和学术活动提供优良的环境,同时为驻留艺术家提供专业与充满启发性的创作环境。

“即兴”展览现场,2024年9月20日—2025年1月19日,中间美术馆

艺术中国:美术馆日常主要的投入和花销有哪些?

卢迎华:一家专业美术馆的运营有两个比较突出的投入,一个部分是与展览和学术活动相关的支出;另一部分则是团队的工资和培训支出。作为一家自主策划内容的研究型美术馆,我们在长时间的专业实践和思考中形成展览主题,在每个展览前期投入大量研究工作,包括学术梳理、专题研讨以及艺术家实地走访等等。在展览实施阶段,我们秉持“绿色展陈”理念,积极探索资源的循环与创造性利用,通过对展陈材料的巧妙重组与再利用,以及灵活运用采购与租赁相结合的方式配置设备等方式,既呼应展览的学术主题,也体现出对环境友好的策展实践。与此同时,我们相信对个体的培养是专业机构得以保持健康发展的核心,所以我们非常注重团队的专业建设。在拥有一支稳定的专业团队的基础上,为他们创造多种学习和实践的机遇与平台,不断提高他们的专业素养,这些投入在美术馆的运营里也占比很大。

“文化符码——王友身的旅程”展览现场,2022年3月26日—6月26日,中间美术馆

艺术中国:您认为一家美术馆可持续经营的关键是什么?

卢迎华:首先是专业机制的建立,而专业机制的建立离不开创始人和赞助人的认知、愿景和决心。中间美术馆在创立之初,就同时筹建了中间艺术基金会,两者都在民政局登记注册,确保由基金会来长期稳定地支持美术馆的运营。中间美术馆和中间基金会都是完全公益性的机构。中间艺术基金会理事们始终怀有深切的社会责任感,并以卓越的远见致力于文化的培育与推动——从未简单将文化视作产业,也未将自己创立的文化机构轻率地投入市场或社会洪流之中。他们深信,参与文化事业本身就是一项具有深远意义的公益行为。他们长期以赞助人的身份给予美术馆持续而稳定的支持,不仅保障了运营所需的资金,更坚持由艺术领域的专家来全面运营美术馆,切实地保障美术馆的独立品格、专业水准与公共精神,也令其积累了深厚的学术声誉。

至今,我们已经持续耕耘了十余年,始终保持着自身的独特性和不可替代性。我们团队始终坚守学术的使命。通过自主策展确立独特视角,借助文献整理与理论建构形成系统性的知识产出;藉由多元的公共教育活动,将展览从静态陈列延伸为可与公众深度互动、激发思辨的动态现场;将阶段性研究成果加以“固化留存与再现”,不仅延续展览的生命力,也更进一步强化学术积累的延续性与可见性,从而塑造一个既有学术深度又具公共温度的美术馆实践范式。

“沙龙沙龙:1972—1982年以北京为视角的现代美术实践侧影”展览现场,2017年1月8日—5月7日,中间美术馆

艺术中国:您如何看待美术馆在培育市场和文化建设方面的作用?

卢迎华:美术馆是一种人文机构,也是教育机构,它是社会文化建设中不可替代的一部分,不应沦为文化产业的组成部分,更不应该参与市场的活动。在中间美术馆的实践中,我们始终将机构视为一个具有学术研究和创造能力的实践者,而非单纯展示艺术,更非消费艺术的场所。我们通过持续而深入的历史研究、自主策展、理论生产和支持带有实验性和开创性的创作,主动参与当代艺术价值内涵的界定和传达。借此,我们也在展现艺术机构的另一种公共性,即并不一定由参观人数和在公共层面的知名度所界定的公共性。我们认为还存在着另一种公共性,这种公共性取决于对于学科内部的贡献,比如对于艺术史认知的重新矫正和对当代艺术的内涵的定义等等。这种在认知层面上产生的影响力是深远且具有辐射力的。

作为文化建设的参与者,我们强调美术馆的公共性与教育性。展览不仅是对历史的重新梳理,更是将学术认知转化为视觉叙事、激发公众思考的过程。我们通过系列讲座、工作坊和研究成果的整理发表,逐步培养观众的艺术理解力和批判意识,激发观众在智识上与当代艺术建立连接。这种持续的审美培育和思想启蒙,是文化建设中最为缓慢却也最为根本的一环。真正的文化建设,终究来自于深度、专业与真诚的公共参与。

2025年5月24日,中金基金会携盲人学校学生到馆参观“震荡不消磁”展

艺术中国:人气和流量是近年来大家都非常关注的问题。在增强美术馆的人气和流量方面,中间美术馆有哪些成功的经验?

卢迎华:作为以艺术和思想为重的美术馆,我们理解“人气与流量”的核心并非单纯追求短期内参观人数的增长,而是始终围绕着艺术来生发相关的活动和表达,形成它的学术品格,在长时段里吸引和培养它的热心观众和对话对象。美术馆需要长期的积累和不断地实践,也需要经常走出去,在各种平台上建立与更广泛的社会层面的链接,提供对于美术馆专业性的理解。我们参与了北京画廊周、当代艺术博览会、ART021等艺术界的活动,并与海内外多家美术馆和当代艺术机构展开跨地域合作,拓展交流与辐射范围。在公众服务方面,美术馆积极招募来自建筑、媒体、翻译、新闻传播、视觉设计乃至退休群体等多元背景的志愿者。他们凭借各自的专业视角与人生阅历参与展览阐释,为不同观众提供亲切而易于理解的导览服务,成为连接学术展览与多元公众之间的重要桥梁。

艺术中国:中间美术馆偏处北京西部一隅,以“城市之外,艺术中间”为口号和理念,请您介绍一下美术馆在与周边社区深度融合方面有过哪些尝试?

卢迎华:“与社区相连”是中间艺术区与生俱来的基因。中间美术馆的创始人始终强调,构建城市文化艺术空间必须“理念先行、顶层设计”,坚信只有真正扎根社区的文化艺术场所,才能让文化持续生长。因此,我们从不盲目追求规模的扩大或视觉的地标式呈现,而是始终将艺术空间与城市脉络、社区生活及人的需求深度融合,坚持走向日常、贴近人文。

作为社区的文化同行者,中间美术馆不仅在展览期间主动邀请周边学校——如实验四小、凯文国际学校等的师生团体前来观展并参与工作坊,也积极与企业、机构合作,组织多层次的团体参观与文化交流活动,让美术馆不仅成为展览的场所,更成为连接不同社群、促进艺术共情的开放平台。

“笔记——来自二十世纪末的中国声音”展览现场,2022年6月23日—7月24日,画廊周北京艺访单元A08大楼1层,中间思想频道

艺术中国:在策划展览和公共教育活动时,您如何平衡公众的口味、需要与展览的学术性和专业性?

卢迎华:中间美术馆的实践首先是紧紧围绕着艺术而展开的。我们长期致力于当代艺术与前沿思想的系统研究,积极支持实验性创作与策展实践,扎根于中国本土的历史经验与现实关怀,持续回应具有时代意义的文化命题。与此同时,我们也注重在全球艺术语境中展开对话,力求形成自身清晰的文化立场,并切实承担起推动中国当代文化建设的机构责任。这些内容具有紧迫的现实意义,也具有一定的专业门槛。我们通过多种途径增强展览的公共性与开放性,包括引入不同专业背景的导览人,为观众提供多角度的阐释框架;邀请艺术家进行分享,拓展展览的解读维度;举办跨学科学术讲座和研讨会,促进专业知识与公众认知之间的良性互动。

在公共文化服务的语境下,我们所面对的并非仅仅是所谓“平衡”的问题,而更是在特定情境下做出的“取舍”。公共空间承担着为全社会提供多样化内容的责任,既需要普及性强、富有趣味性的内容,也离不开具备学术纵深和专业高度的内容。多元类型的内容共生并存,才能真正构建一个丰富、健康和有层次的公共文化领域。

受访人简介

卢迎华

卢迎华拥有墨尔本大学艺术史博士学位,自2017年起担任北京中间美术馆馆长。她曾担任OCAT深圳馆的艺术总监及首席策展人(2012-2015)、意大利博尔扎诺Museion的客座策展人(2013)与亚洲艺术文献库中国研究员(2005-2007)。她是美国艺术史研究机构协会(ARIAH)首届“东亚学者奖”的四位获奖者之一(2017),曾获泰特美术馆研究中心亚太计划的首个特邀研究学者奖金(2013)。她曾担任光州双年展联合艺术总监(2012),并与刘鼎共同担任第八届横滨三年展艺术总监(2024),此外还曾担任威尼斯双年展金狮奖评委(2011)。

(采访、编辑:刘鹏飞、台馨遥,图片由中间美术馆提供)