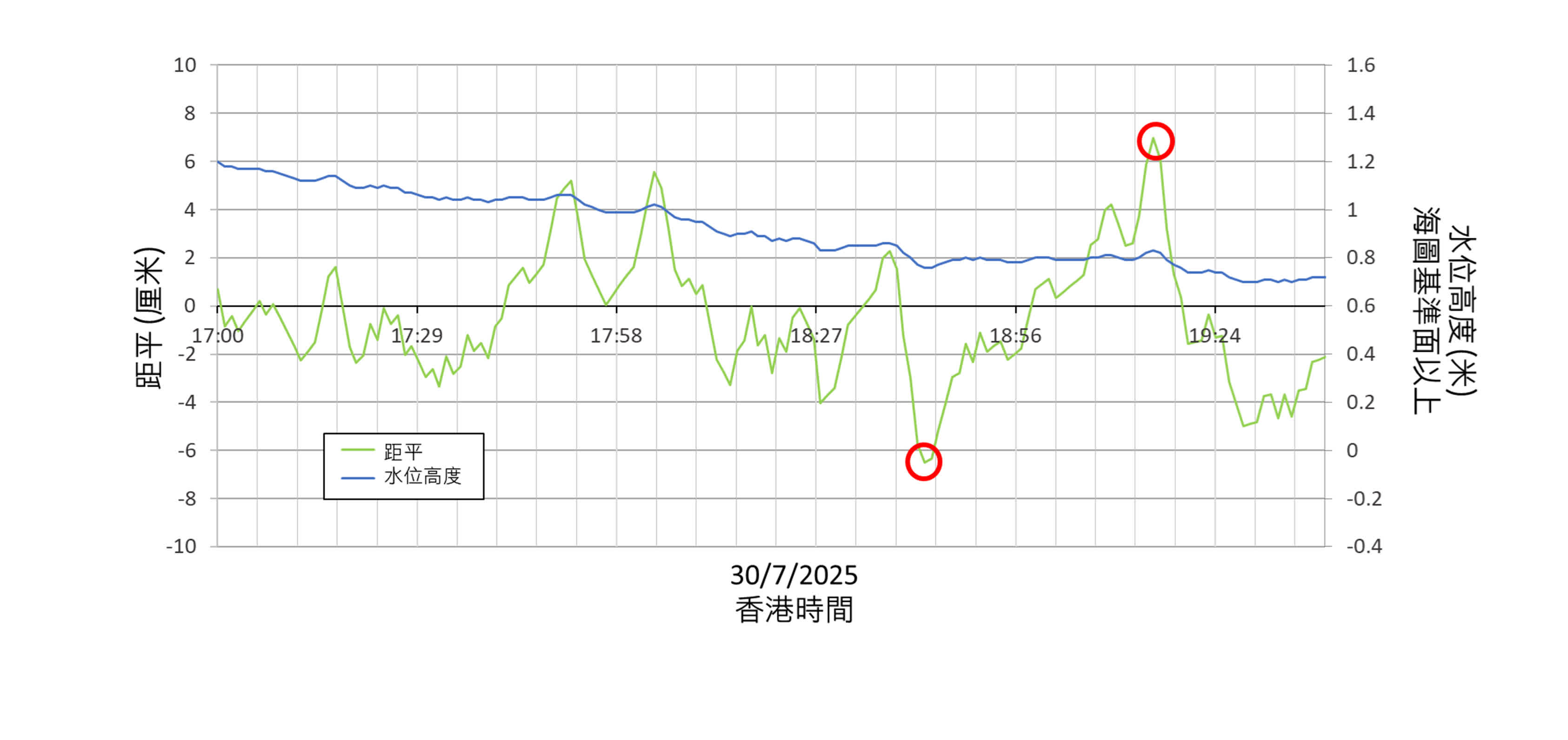

香港文匯報訊(記者 蕭景源)香港天文台於今日(30日)晚上8時再度更新海嘯報告。指因應早上7時24分,俄羅斯堪察加東面離岸海域發生8.8級猛烈地震及已產生海嘯,預計首一兩個海嘯波已於今日下午5時左右到達香港,但因海嘯波的波幅很小,並未能觀察得到。隨後天文台在今日下午約6時40分及7時16分左右,在石壁潮汐站觀察到約7厘米的水位異常(圖3紅圈所示),估計是由隨後抵達的海嘯波所引起的,之後海嘯波幅逐漸減弱。

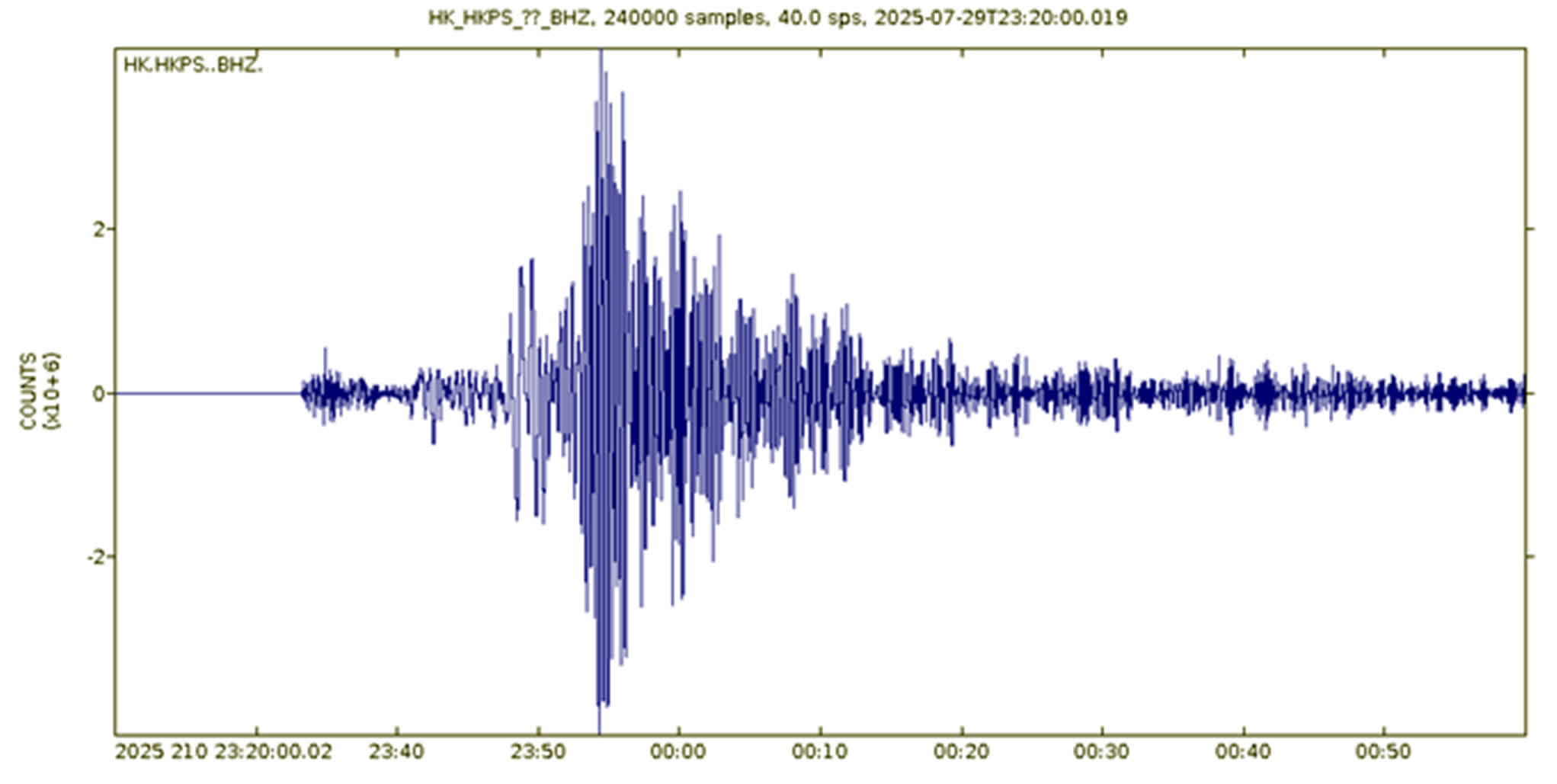

根據香港天文台的分析,今次俄羅斯堪察加發生的大地震,震源深度約為10公里,屬於淺層地震。震中位於彼得羅巴甫洛夫斯克之東南偏東約110公里,即香港之東北約5,140公里。由於距離震中較遠,本港並無震感,而本港寶珊寬頻地震站則探測到的地震波形顯示P波(圖1)於協調世界時2025年7月29日23時33分(香港時間7月30日上午7時33分)到達地震儀,即地震發生後約9分鐘。(香港時間 = 協調世界時 + 8小時)

堪察加大地震引發的海嘯,在2025年7月30日日間於日本本州久慈港、八丈島及中之島分別記錄到約1.3米、0.8米及0.4米的海嘯波。根據香港天文台計算的海嘯走時圖(圖2),天文台則預計首一兩個海嘯波會在同日下午約5時抵達香港。

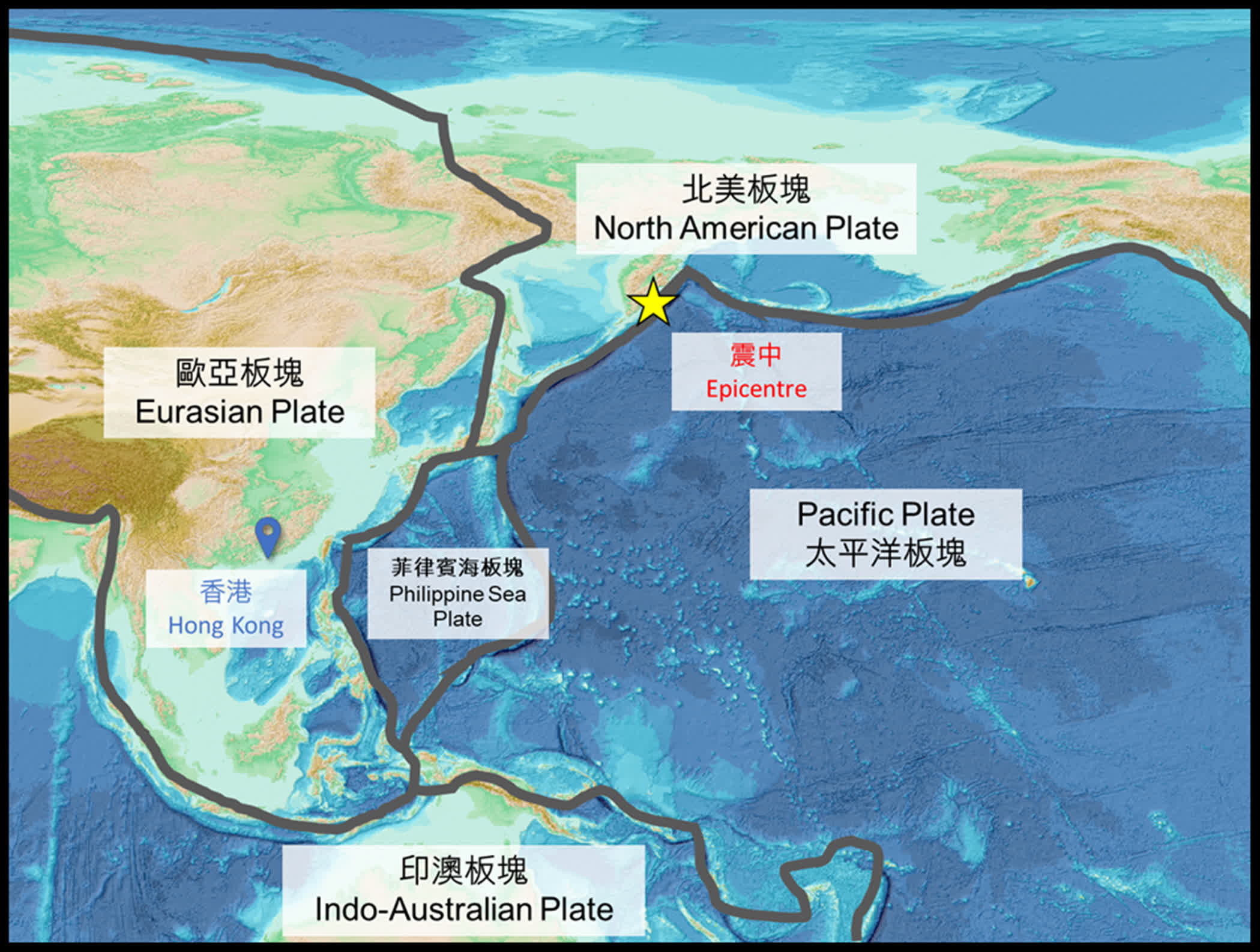

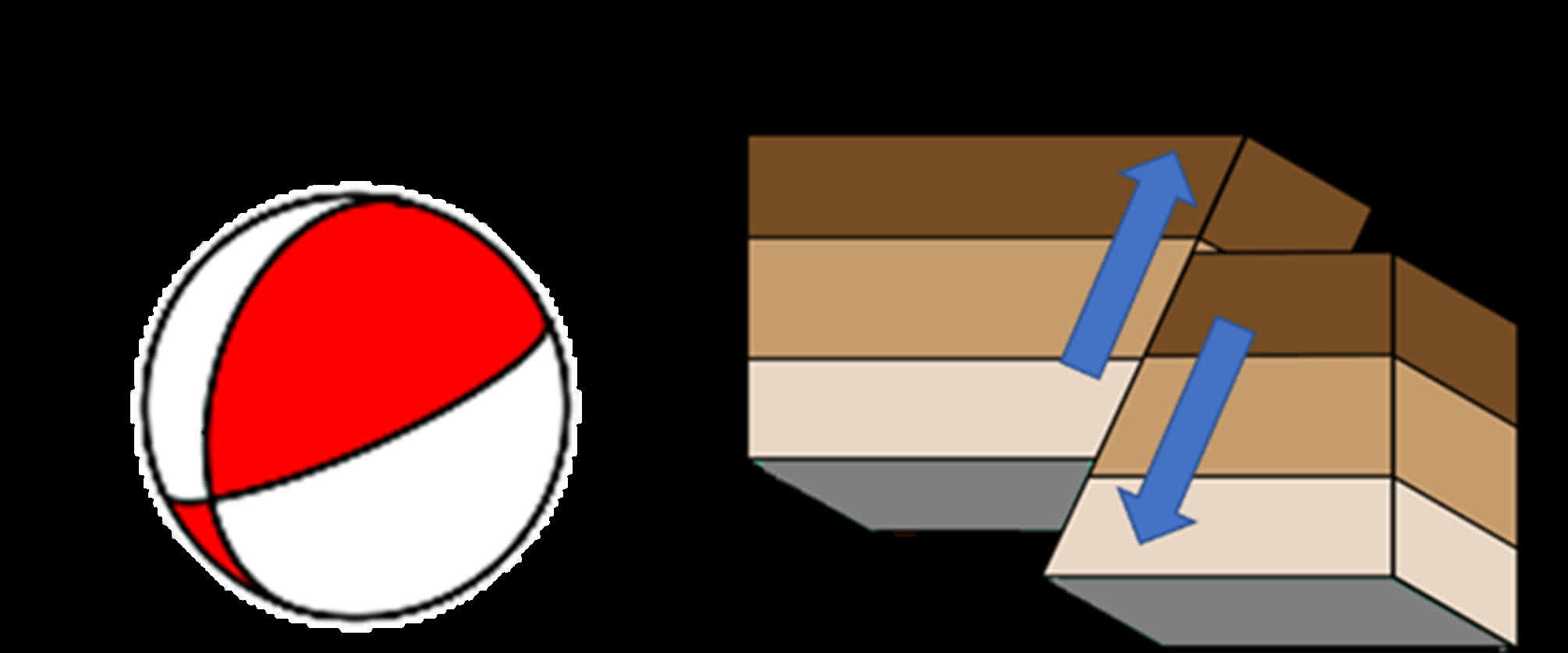

俄羅斯堪察加位於北美板塊與太平洋板塊的聚合交界(圖4),所在之處是環太平洋地震帶(又稱火環帶)的西北角,地震發生頻繁。在地震發生的位置,太平洋板塊相對於北美板塊以每年約80毫米的速度向西北方向移動,並向北美板塊下方俯冲。這樣的逆斷層構造(圖5)若然在海底發生大地震,並且屬淺層地震的話,會令地殼釋放的彈性能量引發海水波動,形成海嘯。

翻查紀錄,全球最大地震9級或以上的地震均發生在環太平洋地震帶,而堪察加在1952年11月4日亦曾發生了9.0級大地震。其所引起的海嘯傳播至太平洋各處,而本港亦曾錄得0.15米的輕微水位異常。

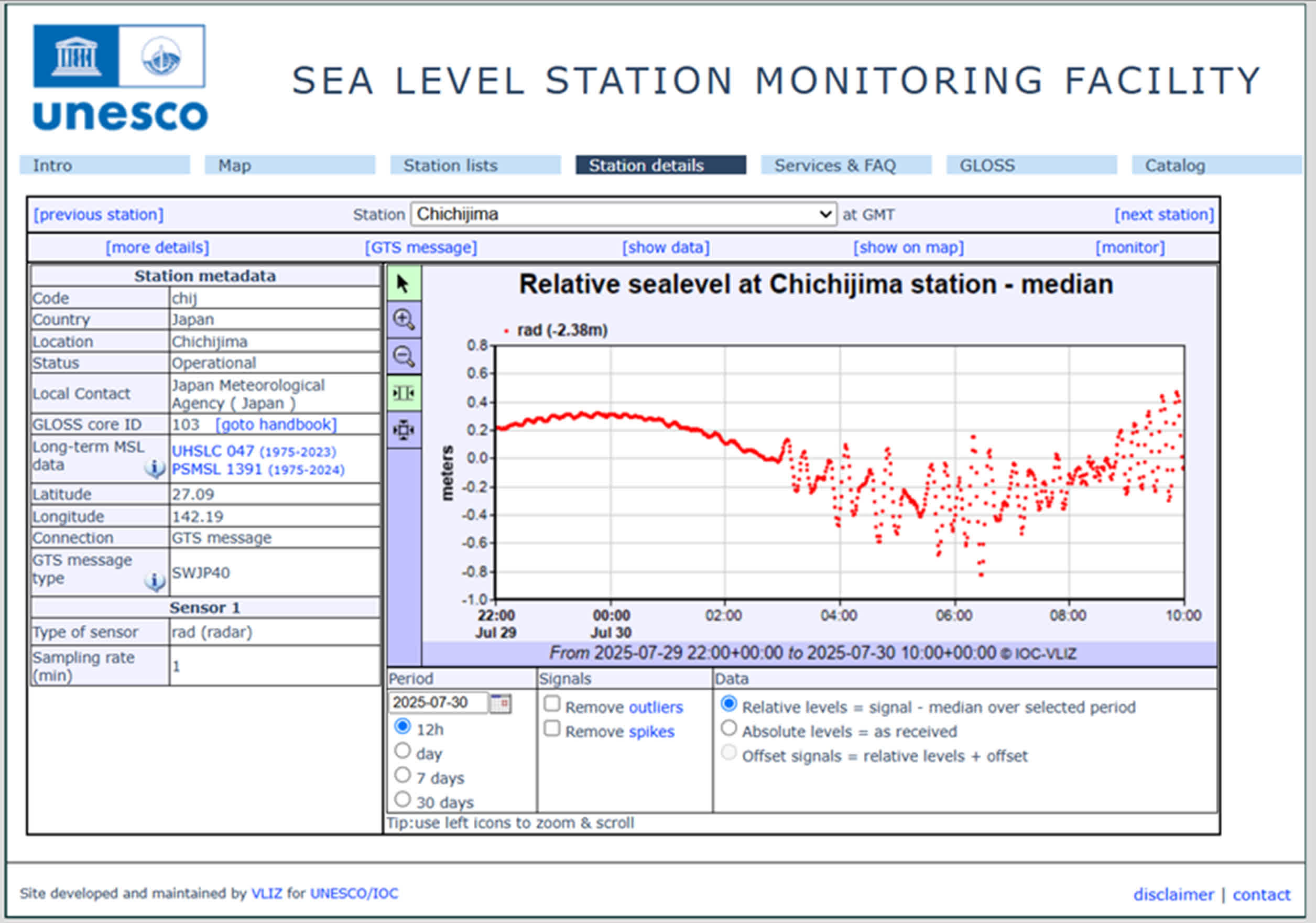

除了電腦數值模擬預測海嘯波幅外,天文台會密切監測西太平洋及南中國海各處的潮汐站及海嘯浮標所錄得的水位變化數據,利用靠近海嘯源的的水位變化數據,我們亦可估算海嘯波抵達時的高度(圖6)。此外,天文台亦會時刻留意太平洋海嘯警報中心(PTWC)及南中國海區域海嘯預警中心(SCSTAC)發出有關的最新消息。