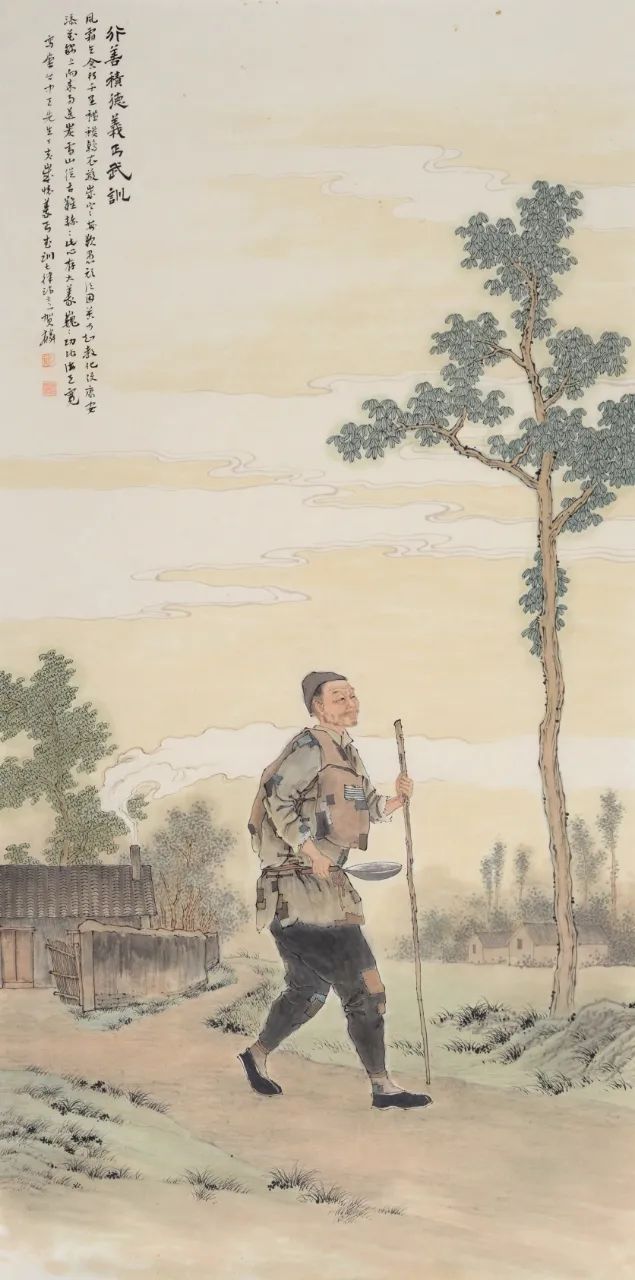

按:《诗说中国》是首部以古诗及注论形式总结和致敬中华民族众多圣贤豪杰的著作,是为了能够不忘初心、牢记使命,总结经验、吸取教训,用古诗概括、歌咏中华民族历代圣贤的生平事迹及其精神风貌,融文史哲于一体,显精气神于一言,唯愿广大青少年通过诵读后烙印于心,得圣贤精神滋养、贯通中华文脉、鼓舞华夏儿女大步前行,慎终追远以继往开来,与古今贤哲一道,为推动实现中华民族的伟大复兴贡献力量。此诗由国画家孙贺麟绘制《武训积善成德》诗意图,本文选自廖彬宇先生《诗说中国——中国精神之礼义三百图》,全书384篇内容将陆续发布,每幅图之命名均为相关成语。

丁亥岁怀义丐武训七律

风霜乞食行千里,褴褛鹑衣蔽岁寒。

每叹愚顽须困苦,方知教化使康安。

添花锦上向来易,送炭雪中从古难。

赫赫此心存大义,巍巍功比海天宽。

黄德劲先生诗评:

以一个乞丐而成为一名“圣者”,为后人尊奉千古,原因者何?以冠绝天下之财富而为富不仁,背国自肥,冷血逐利,被人称为“新秦桧”,身后名声又会如何?彬宇先生怀义丐武训七律,以冷峻的笔触述写事迹,直击人心,其实给出了答案:

“赫赫此心存大义,巍巍功比海天宽。”

心存大义,海天功德,才会有赫赫巍巍之名,之口碑,之崇奉歌仰,传之久远。否则必将为家国民族所唾弃,甚至钉上历史的耻辱柱。

彬宇先生以历史之眼观照现实,构建起大义为他的永恒的精神坐标。这种将个体生命融入文明长河的创作手法,使作品既是对武训的礼赞,更是对中华民族重教尚德传统的深情回望。在功利主义盛行的今天,这首诗犹如精神的北斗,指引着价值迷失的现代人重寻精神的原乡。全诗对“赫赫/巍巍”的市井英雄的礼赞,恰是对“千古奇丐”史评的诗性回应。

诗中“教化使康安”的论断,暗合晚清启蒙思想家严复“开民智为富强之本”的救世主张。武训在山东堂邑、馆陶、临清三地建学的史实,与张謇“实业救国”、容闳“教育救国”形成时代共鸣。梁启超在《武训先生传》中称其“以乞丐之身,成圣贤之业”,正是对这种平民英雄主义的至高礼赞。彬宇先生在现实主义的冷峻笔触中,透射出理想主义的光芒,在历史回光镜的映照下,让义丐武训的形象愈加高大。一句话:武训值得!

在《今天是武训先生的生日》一文中,有如下评价:

武训的忍辱苦行,开启的璀璨星空,任凭我们现代的人,尽情仰望他的高度,而难以超越。他是肯为利他之事习惯下跪的人,但也是一个跪得最低,却站得最高最远的人。他的仁爱天性,慈善之心,行乞中的歌唱,不仅像苦度中的行者,又像是和善之圣的苦口劝说。当我们仰望武训开启的那片奇异的天空,震撼惊叹之时,内心又在久久的沉默中,不停地澎湃翻涌。

当世俗沉浸在名利的追求当中时,武训却以放下个人的一切,成为了最自由的人,因为他坚韧的守护兴办义学的信念,又使他拥有了最自由的心灵。这颗无比自由的心,用忍辱的身躯支撑世人站得更加挺拔与高贵。

或许,有人不同意,把“圣者”的称号赋予一个身份卑微的乞丐。但想想,一个人的精神,可以引来清朝文武百官的震惊,也使民国时期无论军政大员,还是文界精英,都极力推崇武训,可见武训精神的感召之力,不仅广泛,而且深刻。他以苦行缔结的伟大,在于他挽救的对象,不是自己,而是他人……武训悲天悯人的情怀,使他以极度卑微,极度屈辱的草根形象,演绎了千古以来的高贵,他在无比的艰辛和屈辱中,在完全放下自我中,磊磊落落光明四方,而他为兴学行乞的大忍大义,更像是耀眼的明珠,照亮世间。

谨依彬宇先生诗意,以“乞行千里”“赫赫此心”简析之。

乞行千里

首联“风霜乞食行千里,褴褛鹑衣蔽岁寒”,以白描手法勾勒出武训的生存状态,“鹑衣百结”的典故出自《荀子·大略》,“行千里”暗合武训三十年行乞八省的史实。这种近乎残酷的写实笔法,将乞丐形象提升为精神图腾。“蔽岁寒”映射了晚清灾荒频发(如丁戊奇荒),乞丐生存之艰,反衬武训“以乞兴学”的卓绝。

颔联“每叹愚顽须困苦,方知教化使康安”,则运用递进式议论,揭示出武训“以苦证道”的生命逻辑,正是天降大任,苦其心志,劳其筋骨的最好体现。“叹愚顽”与“知教化”构成因果链,揭示武训对“教育救国”的朴素认知。武训因不识字受人欺骗,痛感“愚昧致贫”。其办学目标即“穷人念书不受欺”,与晚清“开民智”思潮(如张之洞《劝学篇》)形成了民间呼应,正是“教化使康安”也。

《清史稿》有简短的《武训传》:

武训,山东堂邑人。乞者也,初无名,以其第曰武七。七孤贫,从母乞於市,得钱必市甘旨奉母。母既丧,稍长,且佣且乞。自恨不识字,誓积赀设义学,以所得钱寄富家权子母,积三十人,得田二百三十亩有奇,乞如故。蓝缕蔽骭,昼乞而夜织。或劝其娶,七谢之。又数年,设义塾柳林庄,筑塾费钱四千馀缗,尽出所积田以资塾。塾为二级,曰蒙学,曰经学。开塾日,七先拜塾师,次遍拜诸生,具盛馔飨师,七屏立门外,俟宴罢,啜其馀。曰:“我乞者,不敢与师抗礼也!”常往来塾中,值师昼寝,默跪榻前,师觉惊起;遇学生游戏,亦如之:师生相戒勉。於学有不谨者,七闻之,泣且劝。有司旌其勤,名之曰训。尝至馆陶,僧了证设塾鸦庄,赀不足,出钱数百缗助其成。复积金千馀,建义塾临清,皆以其姓名名焉。县有嫠张陈氏,家贫,刲肉以奉姑,训予田十亩助其养。遇孤寒,辄假以钱,终身不取,亦不以告人。光绪二十二年,殁临清义塾庑下,年五十九。病革,闻诸生诵读声,犹张目而笑。县人感其义,镌像於石,归田四十亩,以其从子奉祀。山东巡抚张曜、袁树勋先后疏请旌,祀孝义祠。

武训(1838——1896年),平民教育家。近代群众办学的先驱者,享誉中外的平民教育家、慈善家。行乞三十八年,建起三处义学,教育了无数穷家子弟,是中国历史上以乞丐身份被载入正史的唯一一人,被誉为“千古奇丐”。

1838年12月5日(道光十八年农历十月十九日),出生在山东堂邑县武家庄(今属冠县柳林镇)一个贫苦农民家庭。因在兄姐中排行第七,故名武七,亦称武豆沫。清廷为嘉奖其兴办教育之功,取“垂训于世”之意,替他改名武训。

武训的人生,大体可以分为两个阶段。第一个阶段,便是“悟”的阶段,是痛苦的觉悟,是饱受磨难之后的觉悟,是一下子找到了人生终极目标的觉悟。

第二个阶段,便是“行”的阶段,破除千难万险也要行,为了目标坚持行,行得感天动地,行得初心如磐,本色如金,至死不渝。

自家读不起书,武训便经常跟着有钱人家的孩子走到学屋门口,偷听人家念书。衣不蔽体的他自然会惹得其他孩子耻笑,甚至侮辱打骂他,骨子里深藏坚忍的他,并不以为意,还专门登上私塾先生的门求学。可惜贪财好利的私塾先生不但不能“有教无类”,还辱骂他是个穷小子,是想偷东西的贼,让他滚开。读书的路绝了。这可算是命运对武训的第一次“暴击”。

还有第二次,来自亲戚的“暴击”。

七岁时,武训没了父亲,只好跟着母亲,四处乞讨生活。孝顺的武训总是要把讨到的最好的口粮,带给母亲吃,自己却不舍得。

十五岁时,武训到姨父张老板家当童工。他年龄虽小,但勤勤恳恳,没日没夜地劳作,毫无怨言。姨夫像牛马一样地使唤他,从来不给他工钱,甚至还经常地打骂他,欺辱他。以至周围的人都拿他当傻子一样对待。世事人情对武训的暴击,让他在幼小之时,已经尝够了炎凉。

第三次“暴击”,来自“有钱人”。

十七岁时,武训到李举人家当长工。心疼自己的姐姐托人捎来一封信,还附了几吊钱。欺负武训不识字的李举人只给了信,却把钱私吞了。得知消息的武训去向李举人追问时,反而被他痛骂了一顿。有一次喂猪,武训不小心把猪食洒在了地上,李举人解体发挥,把武训打得遍体鳞伤,死去活来。武训都忍了。

后来有一年除夕,李举人故意让不识字的武训去给自家贴春联,结果春联贴倒了。李举人以不吉利为名,对武训又是一顿毒打,而且不准吃饭,不准睡觉。天寒地冻,风雪飘零,武训就一直站在院子里。做长工三年,他一分钱也没有领到过。当母亲生病武训要支取工钱时,李举人拿出了一个假帐本,硬生生说工钱早就付清了。不识字的武训叫天不应,叫地不灵,气得目瞪口呆,有口难辩,反倒被诬为有意讹诈,打得头破血流,赶出门来。

差点死去的武训,在庄子上的小庙里昏睡了三天三夜,才悠悠醒转过来。这一次生死暴击之后,武训一下明白过来:一切苦难,都源于自己不识字!世间像他这样又穷又不识字天天让人欺凌的人有多少呢?不行!他要办义学,让天下的穷苦人,都能读书识字,再也不受欺凌!

如同一道闪电划亮夜空,武训“悟”了。虽然人生依然艰难,前路依然漫漫,但他的心中业已有了光明的追求,要义无反顾地走下去。

赫赫此心

颈联“添花锦上向来易,送炭雪中从古难”,以工整的反对手法,形成了强烈的对比,既是对世态炎凉的尖锐批判,更是对武训精神的升华。诗人化用 “雪中送炭”的典故,让抽象的道德具象化为可触可感的历史场景。武训募捐时遭富人嘲弄,却将乞讨所得全数投入义学,甚至拒绝侄孙入学(因非贫寒)。此联直指清末士绅阶层“重利轻义”(如李伯元《官场现形记》所讽),反衬武训“为贫寒者开生路”的纯粹性。与同期“红顶商人”胡雪岩建义塾相比,武训的“无产者办学”更具道德震撼力。

尾联“赫赫此心存大义,巍巍功比海天宽”,气势雄浑,寄意遥深,以“赫赫”与“巍巍”的叠词,排空而出,将个体生命与天地精神相链接。“海天宽”则突破时空限制,呼应庄子“天地与我并生”的哲学视野。武训逝世后,其事迹经梁启超、冯玉祥等推崇,成为民国“平民教育运动”的精神图腾。陶行知称其为“现代孔子”,因其打破“士大夫垄断教育”的封建传统。诗中“大义”实指儒家“有教无类”理想的民间落地,武训三所义学共培养千余名学生,部分人成为辛亥革命的基层力量。

扛活受人欺,不如讨饭随自己;

别看我讨饭,早晚修个义学院。

出粪,锄草,拉驴子来找,管黑不管了,不论钱多少。

给我钱,我犁田,修个义学不费难。

又当骡子又当牛,修个义学不犯愁。

……

这些听起来极其质朴的“顺口溜”,是行乞的武训随口而唱的“行路歌”,甚至是“精神口号”,“心灵独白”,“人生宣言”!

咸丰九年(1859年),21岁的武训开始了行乞集资之路。他手持铜勺,肩背褡袋,烂衣遮体,边走边唱,四处乞讨,足迹遍及山东、河北、河南、江苏等地。

他将讨得的较好衣食卖掉换钱,自己只吃粗劣、发霉的食物和菜根、地瓜蒂等,行乞的同时,他还拣收破烂、绩麻缠线等,一刻也不闲着。他还经常给人打短工,并随时编出歌谣唱给主人听。另外,他还为人做媒红,当邮差,以获谢礼;表演竖鼎、打车轮、学蝎子爬、给人做马骑等,甚至吃蛇蝎、吞砖瓦,以取赏钱;还将自己的发辫剪掉,只在额角上留一小辫,以兑换金钱和招徕施舍。

他每天开开心心,念念有词地唱歌,歌词似诗非诗,似歌非歌,有声有色,有内容,有韵脚,全都与兴办义学有关。无论别人问话还是嘲笑,他都以唱歌做答;无论劳作还是休息,他都愉快地歌唱,留下了太多足以传唱的“曲词”:

吃杂物,能当饭,省钱修个义学院。

吃的好,不算好,修个义学才算好。

拾线头,缠线蛋,一心修个义学院;

缠线蛋,接线头,修个义学不犯愁。

武训没有念过一天书,却能在行乞中,出口成章,吟唱之词犹如天赐一般,不仅简单通俗易懂,却又寓意深刻,更有化缘劝善之味,可谓称奇:

我积钱、我买田,修个义学为贫寒。

谁养家、谁肥己,准备上天雷神击。

你行善,大家修个义学院。不嫌多、不嫌少,舍些金钱修义学。

又有名、又行好,文昌帝君知道了,准叫你子子孙孙坐八抬大轿。

他到处出卖自己的劳力,苦活累活抢着干,过着牛马式的生活,目的就是为攒钱办学。甚至当给人家推磨拉碾时,他还学着牲口的叫声唱道:

不用格拉不用套,不用干土垫磨道。

一年之后,武训辛苦积存的一点钱,却都被姐夫骗去了。他气得吃不下饭,口吐白沫,几天后心中又释然了,说:“只见好人盖高楼,没有恶霸行到头。”周围人看他不回家,也没有固定职业,东西流浪,口口声声要办义学,嘲笑他害了“义学症”,他无动于衷,又唱上了:

义学症,没火性,见了人,把礼敬,

赏了钱,活了命,修个义学万年不能动。

遇到吝啬叩门不给东西的人,武训还是唱:

不给俺,俺不怨,自有善人管俺饭。

当遭遇声色俱厉的谩骂时,他仍然温和以对:

“大爷大叔别生气,你几时不生气,俺几时就出去。”

武训专心专注地为自己的“人生梦想”而努力,一天到晚从不停歇,干别人不肯干、不屑干,或不会干的活。推磨都是牲口做的活,他常为人家干。碾米要在大太阳下工作,他汗流浃背地乐此不疲。每当农民麦忙的时候,他常去打短工替人割麦子。此外,还替人家大清早打扫茅房,出粪晒干后做肥料。有时也帮人挑水浇园,挑粮食,挑笨重东西等,按照路程远近和重量计算报酬,收入可观。有时遇到个别不给钱的他也不争。

经过多年的辛劳,武训终于积少成多,存了一笔数目可观的钱。

由于他居无定所,钱款无处存放,就打算找一富户人家来存放。武训打听到本县有一位举人杨树坊,为人正直,名声很好,觉得这个人值得信赖,于是跑到杨府求见。由于他是乞丐,主人拒而不见,他便在大门口一跪就是两天,最后终于感动了杨举人。得知武训事迹的杨举人被感动了,不但帮助他存钱,还帮助他办学。

二十九岁的时候,武训用多年的积蓄,买了四十五亩便宜的低洼盐碱地并唱道:

只要该我义学发,买地不怕买碱沙;

碱也退,沙也刮,三年以后无碱沙。

只要该我义学发,要地不怕要大坑;

水也流,土也壅,三年以后平了坑。

三十八岁那年,山东遭遇大旱,饿死很多人。武训用自己的钱买了四十担高粱赈济百姓。武训的哥哥不务正业,常向他借钱,亲戚朋友也纷纷要求赒济,武训正色道:不顾亲,不顾故,义学我修好几处。武训的兄嫂病死,留下了一子无人照料,武训便把侄子收养起来。

49岁时,武训已置田230亩,积资3800余吊。这在当时已经是相当的财力了,可是他依然没有放弃自己的乞丐身份去选择享受,他继续过着赤贫的生活。这时他觉得时机已经来临,决定创建义学。

武训向杨举人提出建义学之事,杨举人说不孝有三,无后为大,他应先娶妻生子,武训又唱道:

不娶妻,不生子,修个义学才无私。

武训一心一意兴办义学,为免妻室之累,他一生不娶妻、不置家。

乡里一对孤寡的婆媳两人,靠要饭为生,武训慷慨地赠给她们十亩地,还说:

这人好,这人好,给她十亩还嫌少。

这人孝,这人孝,给她十亩为养老。

1885年,他听说有位孝儿媳竟割股养亲,便找上门去奉送十亩土地。他出租的土地,凡真正穷困有难的,就不收地租,也不让外人知道。

光绪十三年(1887),武训50岁,听说了武训事迹的两名开明地主,仰慕其为人,联合捐出土地,做义学的基地。武训开始到各地购买砖瓦木料,自己押送。每天早起晚睡,和工人们在一起,搬砖打水,事事亲力亲为。

光绪十四年(1888),武训花钱4000余吊,在柳林镇东门外建起第一所义学,取名“崇贤义塾”。

三十年时间!风餐露宿,省吃俭用,乞讨天涯,矢志不渝,终于见到自己的梦想在一点点实现了!赫赫之心,巍巍功德,何其可贵的精神,何其动人的时刻!

开学当天,武训特意准备了丰盛的筵席招待学董、老师和乡绅,自己却在外面向来宾磕头致谢,坚决不肯入席。宴会之后,武训吃了些残羹冷炙,就心满意足地离开了。他依旧要饭为生,依旧住在破庙里,学生们集体跪求他来住义塾,他也不肯,说:“我过的生活自己不觉得苦,只要你们努力学习,我比什么都快乐。”

一天大风,庙屋上的瓦刮下来,落到武训头上,砸得头破血流,他却悠然自得地唱:

打破头,出出火,修个义学全在我。

武训亲自跪请有学问的进士、举人任教,跪求杨树芳做学董,主持义塾,跪求贫寒人家送子上学。当年招生50余名,分蒙班和经班,不收学费。对“教与学”两件事,他又付出自己的全部赤诚。

武训常来义塾探视,对勤于教学的塾师,叩跪感谢;对贪玩、不认真学习的学生,下跪泣劝:“读书不用功,回家无脸见父兄。”一天清晨,学生都已到齐,塾师却尚未起床。武训悄悄地走进塾师的卧房,不声不响地跪在床前不住地流泪。塾师醒来后,武训说:“先生睡觉,学生胡闹,我来跪求,一了百了。”还有一位塾师请假回家,逾期不归。武训步行六十华里赶到塾师家,孤身等候在门外一个通宵。塾师羞愧万分,再不敢超过期限。师生们感动于武训的真挚诚恳,没有一人再有一刻的疏忽怠慢,义塾老师对他十分敬惮,而学生也不敢有丝毫懈怠,大家都严守学规,努力上进,学有所成者甚众。义塾的学风非常勤谨严肃。

光绪十六年(1890),武训资助了证和尚二百三十吊钱,又在今属临清市的杨二庄兴办了第二所义学。

光绪二十二年(1896),武训又靠行乞积蓄,用资3000吊,于临清御史巷办起第三所义学,取名“御史巷义塾”(今山东省示范化学校临清“武训实验小学”)。

山东巡抚张曜听说武训的义行,特别邀请他见面。他衣衫褴褛地步行到济南府。会面时,一面和张巡抚侃侃而谈,一面不断地捻着线头。他的率真纯朴令巡抚大为感动,下令免征义学田钱粮和徭役,另捐银二百两,同时奏请光绪帝颁以“乐善好施”匾额。

清廷授武训以“义学正”名号,赏穿黄马褂。这本是至高无上的荣耀,但是在钦差面前,武训却不愿意下跪谢恩,也不愿意穿黄马褂,而是又唱到:

义学正,不用封;黄马褂,没有用。修个义学万年不能动。

这么多年下来,武训不曾在自己身上花过一文钱。他晚年声名远播,各处男女老幼无不对他表示敬重欢迎。无论走到什么地方,一到吃饭的时候,大家都东拉西扯地争着请他到家里吃饭,殷勤招待。

五十五岁那年,武训聚集了很多图书,创设读书会,专供没有钱买书的人自由借阅。有时他还携带图书到村镇的集市庙会上巡回展览,供乡亲们阅读。同时大量翻印浅显的学习文章和书籍,免费散发给农民。同一年,朝廷官员,学部侍郎裕德到山东视察,武训在大街上拦轿募款,裕德捐给他两百两银子。

第三所义塾成立不久,武训身染重病,却不肯占用房间,躺在义塾的屋檐下休养。半个月后,光绪二十二年(1896)四月二十三日,武训在朗朗读书声中含笑离世,终年五十八岁。

武训发丧之日,沿路六十里各村民众自发设奠路祭,自动送殡者达万人,沿途来观者人山人海,师生们哭声震天,市民闻讯泪下,当时有人互相低声地问:“谁说武训没有儿子?”

武训遗嘱葬于柳林崇贤义塾旁。十年后,清廷将其业绩宣付国史馆立传,并为其修墓、建祠、立碑。武训的业绩受到世人的钦敬,许多名家题词,全国出现以武训命名的学校多处。

一九四五年,冀南行署在柳林创办武训师范。富可敌国的乞丐精神——武训的大忍大义武训兴办义学的精神,30年如一日厉行的人格力量,随着岁月的流逝,逐渐进入社会的核心层。传至民国时,当时蒋介石有感武训精神,题记“武训先生传赞”,并由衷赞叹:

“以行乞之力,而创成德达才之业。以不学之身,而遗淑人寿世之泽。于戏先生!独行空前,仁孚义协,允无愧于坚苦卓绝,世之履厚席丰,而顽鄙自利者,宁不闻风而有立。”

除了蒋介石,还有蔡元培、黄炎培、邓初民、李公朴等民主人士,汪精卫、戴季陶、何思源等政界要人,冯玉祥、张学良、杨虎城、段绳武、张自忠等军界人物,陶行知、郁达夫、臧克家等文教界人士,或撰文赞颂,或题辞纪念,或为以武训为名的义学捐款。他们对武训精神的赞誉和肯定,惊人一致。

有人感叹万分:

“这个乞丐决非一个吃了上顿愁下顿、心为物役的小民,而是发下金刚心,有着非凡智慧的行者、圣者、明哲。”

有人算过,武训30年来省吃俭用,乞讨所得,经营所得,献给义学的经费,就高达28,880两,相当于清政府年财政收入的八千分之一,相当于当今的八百万至一千万元,他完全可以成为一名大地主,衣食无忧地安度晚年,但他并没有那样做,而是倾尽一生心血,给了办学,给了教育,给了读书人。

据说,有个在军阀混战中,打仗多年的将军段承泽,曾在孙传芳手下担任师长、副军长等要职。1927年,当他驻军泰安时,听到友人讲武训的故事,震动中幡然醒悟,当时立定“退赃赎罪”的志愿,并抛弃军中要职,将自己的财产捐献。1933年,段将军开办了武训小学,实施生活教育,因此被后人称为“荣军之父”。

1903年,山东巡抚衙门为武训修葺了陵墓、建造了武训祠,并立碑为纪。到了民国时期,为纪念清末闻名中外的“平民教育家”、“义学正”武训,时任山东教育厅长何思源先生拨款重建了武训祠。何思源还在武训祠堂立了尊武训汉白玉雕像,这座雕像比真人略大。

1932年,当时的山东省主席韩复榘为纪念在临清倡办义学的武训,建造了“武公纪念堂”,并在纪念堂两侧建造了两个“武公纪念厅”。辛亥革命以后,人们对武训先生的行动及精神愈加推崇,被誉为普及教育之先导,私人兴学之表率,中国教育事业的楷模。

1934年,临清县武训小学发起了武训九十七周年诞辰纪念活动。参加这次纪念活动的人几乎囊括了当时全国军政要员和文教界知名人士。

1945年12月,陶行知等人又在重庆兴起了纪念武训诞辰一百零七周年活动。郭沫若、邓初民、柳亚子等大批教育家、文学艺术家和社会各界爱国人士参加了纪念会。陶行知在四十年代物价飞涨、教育经费紧张的时期,曾在全国提出“跟武训学”的口号,要求大家做“集体的武训”,艰苦办学。

当时武训的兴学事迹被正式列入学校教科书中。全国共有七省三十多处学校以武训名字命名。特别是“大量办义学,急务此为最”的冯玉祥,在1932年至1935年间,在山东创办了十五所武训小学。后来陶行知创办育才学校,张伯苓创办南开学校都与武训精神的影响有很大的关系。全国甚至出现了武训出版社、武训街这样的名称。江苏南通的一所师范学校还将武训像与孔子像并列。山东民众甚至称其为“武圣人”,足见武训在当时地位之高、影响之广。

1945年12月1日,郭沫若在《新华日报》纪念武训特刊上为武训题辞:

“武训是中国的裴士托洛齐,中国人民应该到处为他树铜像”。

为纪念武训,抗战时期的冀鲁豫边区政府曾明令将武训的故乡堂邑县更名为“武训县”,柳林镇更名为“武训镇”,并在武训诞辰纪念日举行了各种纪念活动。同年,中共冀南行署在柳林镇还创办了武训师范。

彬宇先生全诗八句暗合武训人生八幕剧:首联乞食(物质生存),颔联开蒙(精神觉醒),颈联办学(社会行动),尾联成圣(历史定位)。“乞讨→受欺→立志→建学”过程,被解构重组为诗性时空。

这个诗性时空最大的艺术魅力,在于将个体叙事升华为文明寓言。颈联“雪中送炭”的艰难抉择,在当代仍具有现实批判意义。当冯玉祥称武训为“千古奇丐”,当陶行知发起“新武训运动”,说明这种精神早已超越具体时代,成为中华文明“天行健”精神的生动注脚。而武训精神的核心,正在于突破身份桎梏的生命觉醒,而以奉献社会为人生之至高理想!

作为目不识丁的乞丐,武训通过“日乞百门,夜绩麻线”的原始积累,实现“穷且益坚,不坠青云之志”的人格超越。尤其“以卑微证大道”“以大义为众生”既是对孔子“有教无类”理念的千年回应,也是对封建等级制度的无声反抗,与人以忠义奉献雄立于天地间的伟大卓绝。

武训已矣!其并不漫长的一生,其备受命运“暴击”的一生,光辉也?阴霾也?伟大也?卑微也?若再比富可敌国的首富如何?而其一生之赫赫之心,巍巍功德,哪里是首富所可及者!

(本天是武训先生的生日》·冠县柳林镇中学)

张红星教授注解(一):

1. 鹑衣:语出《荀子·大略》“子夏贫,衣若县鹑”,喻衣衫褴褛,史载武训“身穿满是补丁的衣服”。

2. 愚顽:特指未开蒙者。武训三次因不识字受欺(假账案、私吞案、诬陷案)。

3. 添花锦上:反用《增广贤文》“锦上添花小人多”,暗指欺负武训的举人、秀才等“翻假账”“吞钱款”的伪善士绅。

4. 赫赫/巍巍:双声叠韵,呼应《清史稿》“武训行乞三十八年,置田二百三十亩”的史笔。

————————————————————

《诗说中国——中国精神之礼仪叁百图》为廖彬宇先生古体诗集,《礼记》云“礼仪三百,威仪三千”,彬宇先生汇集历年吟咏往圣先贤及其事迹的古体诗384首,透过圣贤事迹来讲述中国故事,弘扬中国精神,发扬礼乐文明。该文献简单易记,大雅斯文,使圣贤精神能够让人口耳相传,深入人心。是坚定文化自信,弘扬中华优秀传统文化的心血之作。既是歌颂古今贤哲,致敬圣贤,也是献礼新时代,为中华民族伟大复兴贡献绵薄之力。

责任编辑:李霞